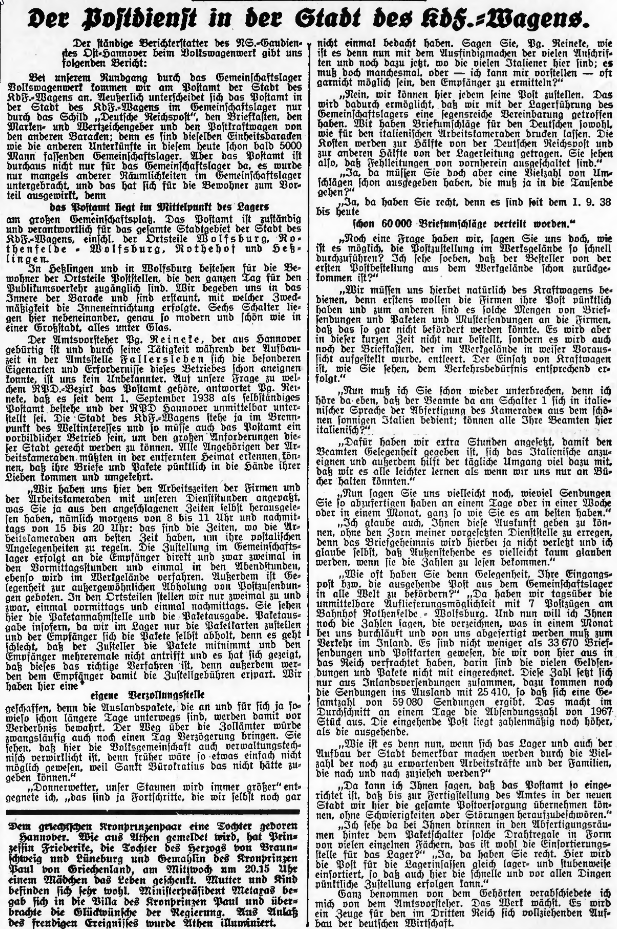

Wo liegt Wesermünde?

Aus dem Zusammenschluss der preußischen Städte Geestemünde und Lehe entstand im Oktober 1924 an der Unterweser die Stadt Wesermünde. Über 100 Jahre später ist die preußische Stadt nahezu vergessen.

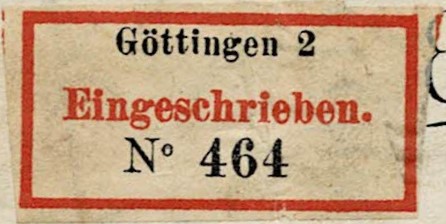

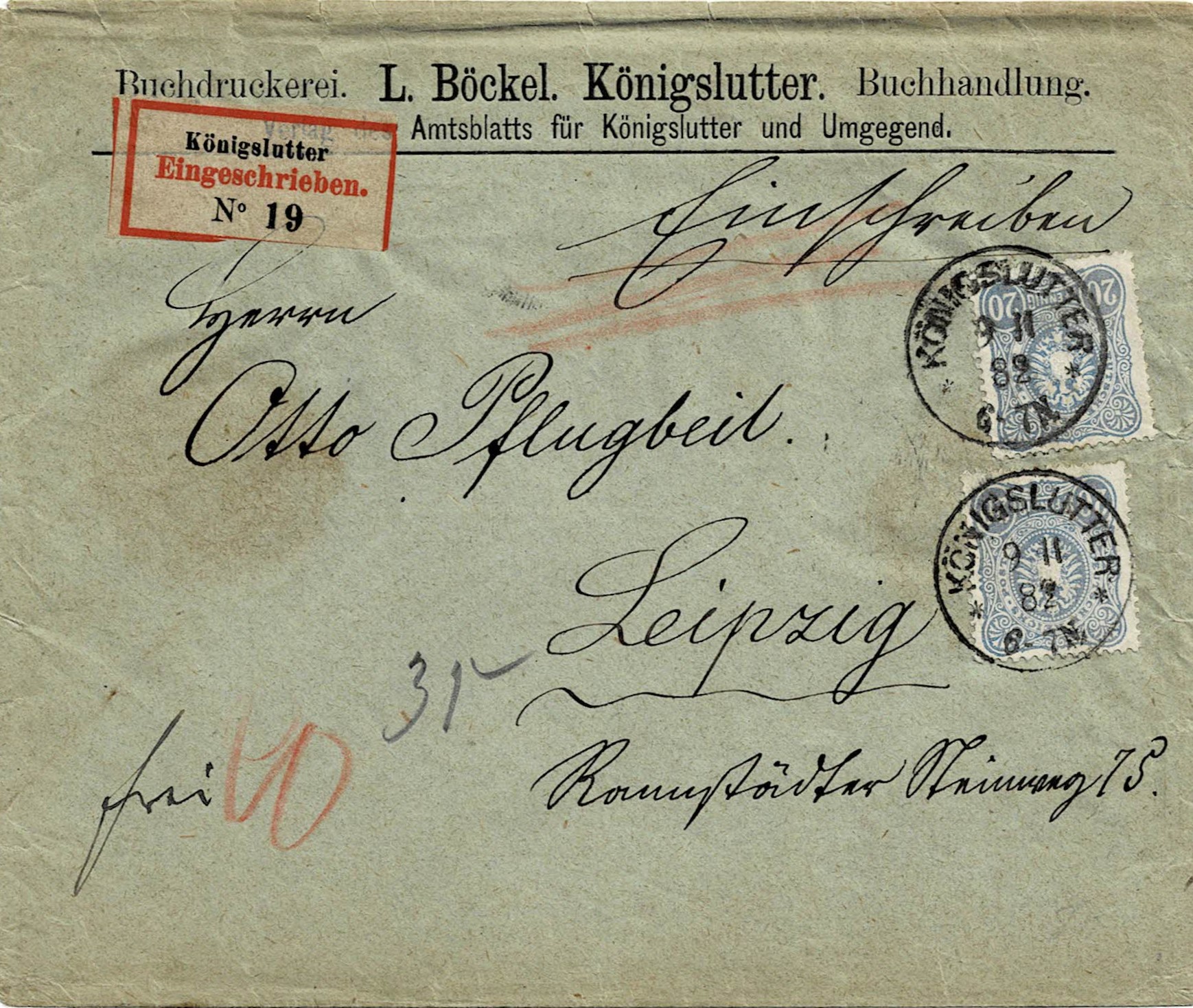

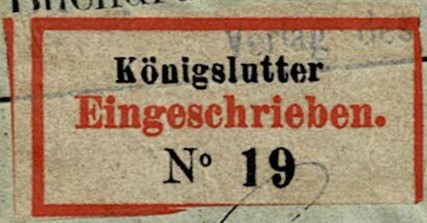

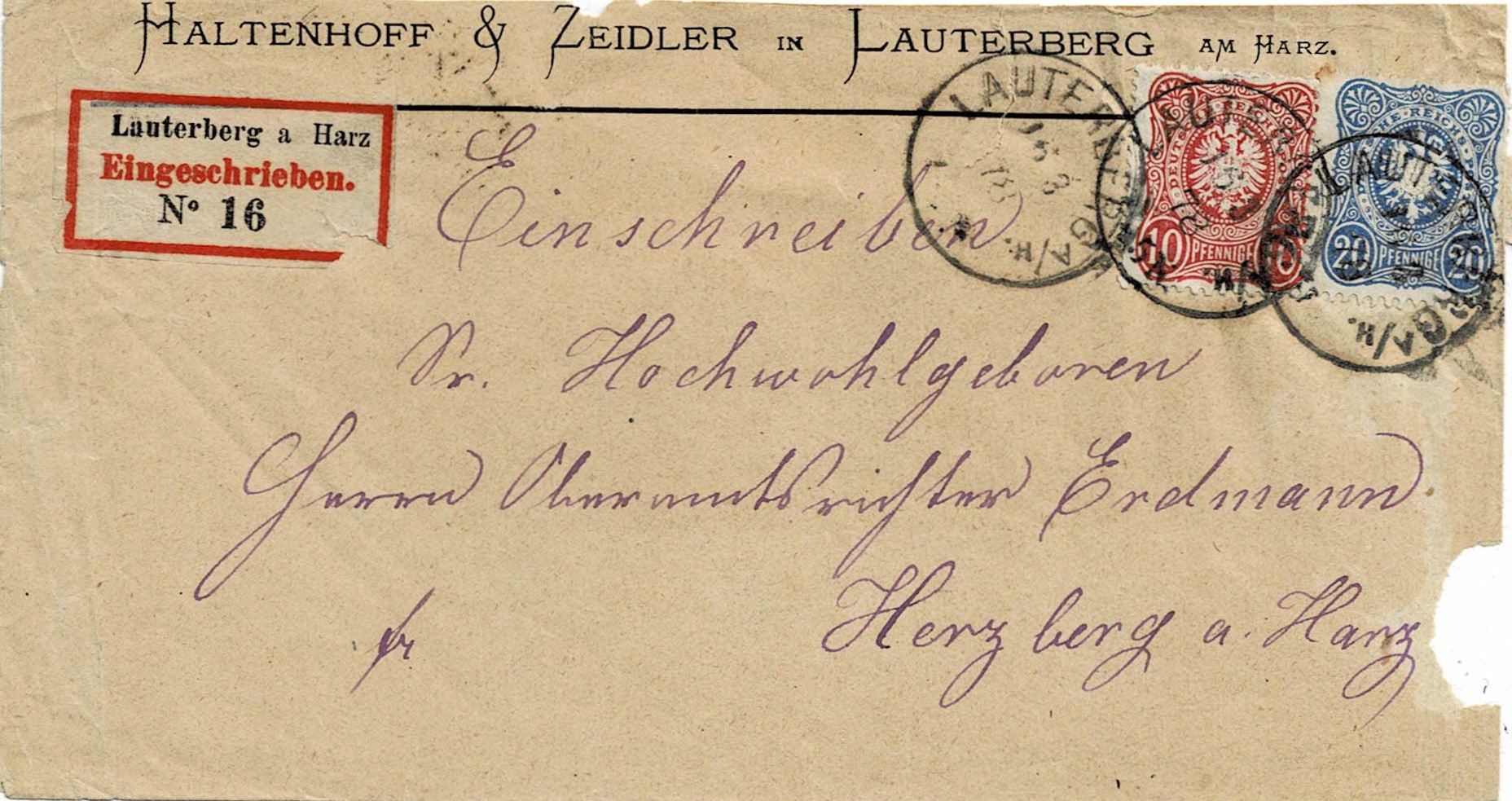

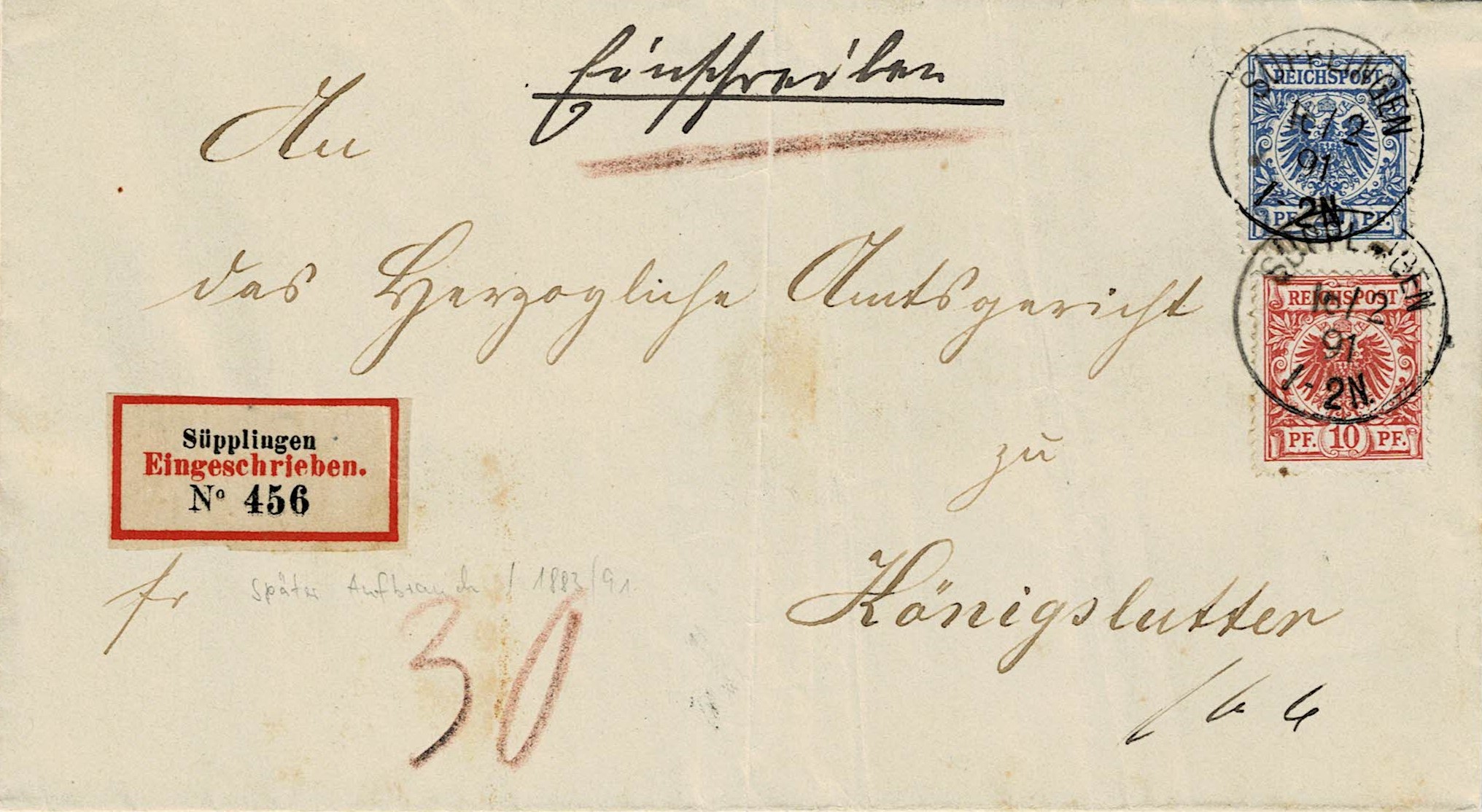

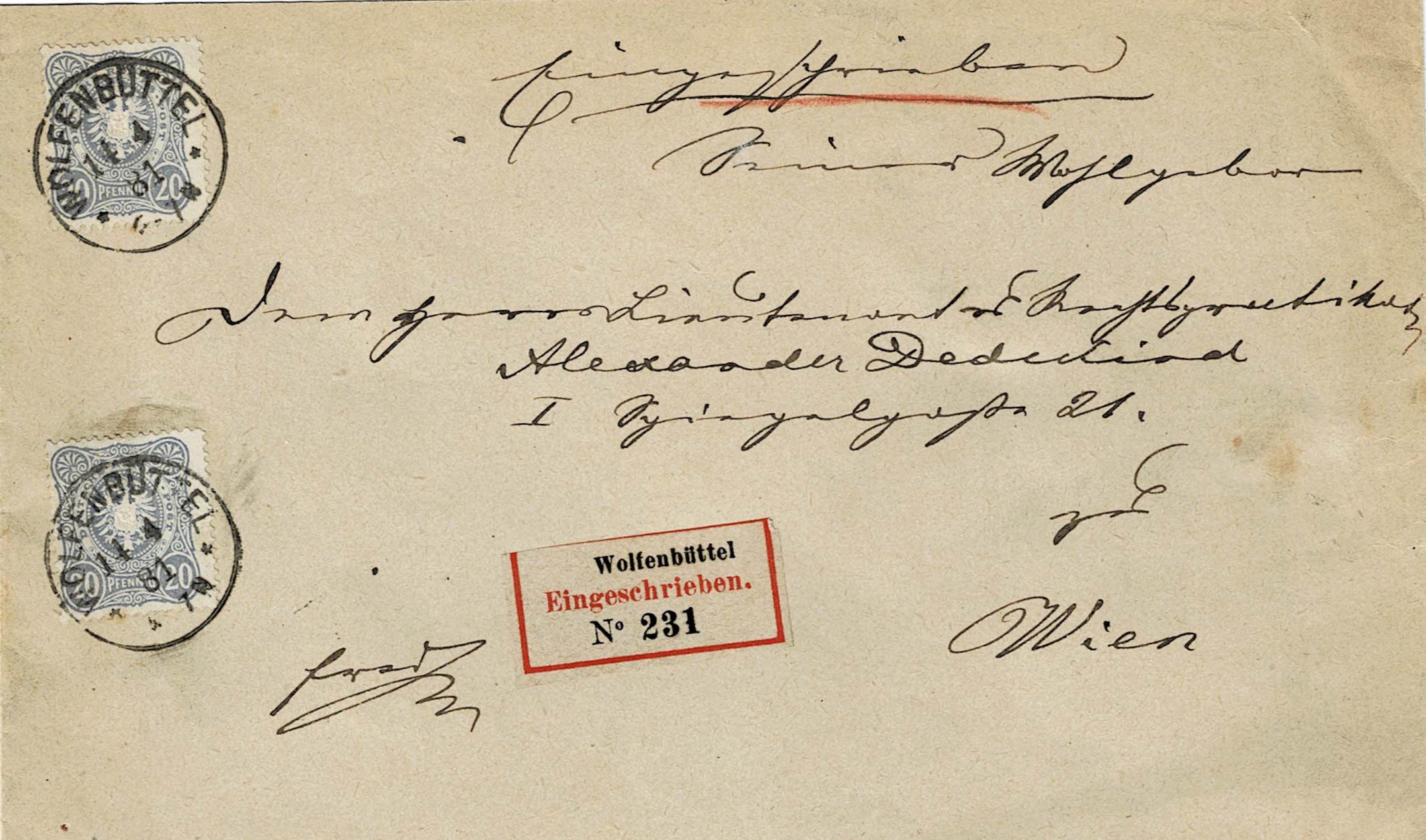

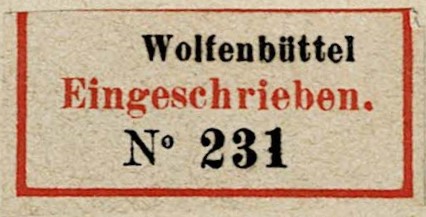

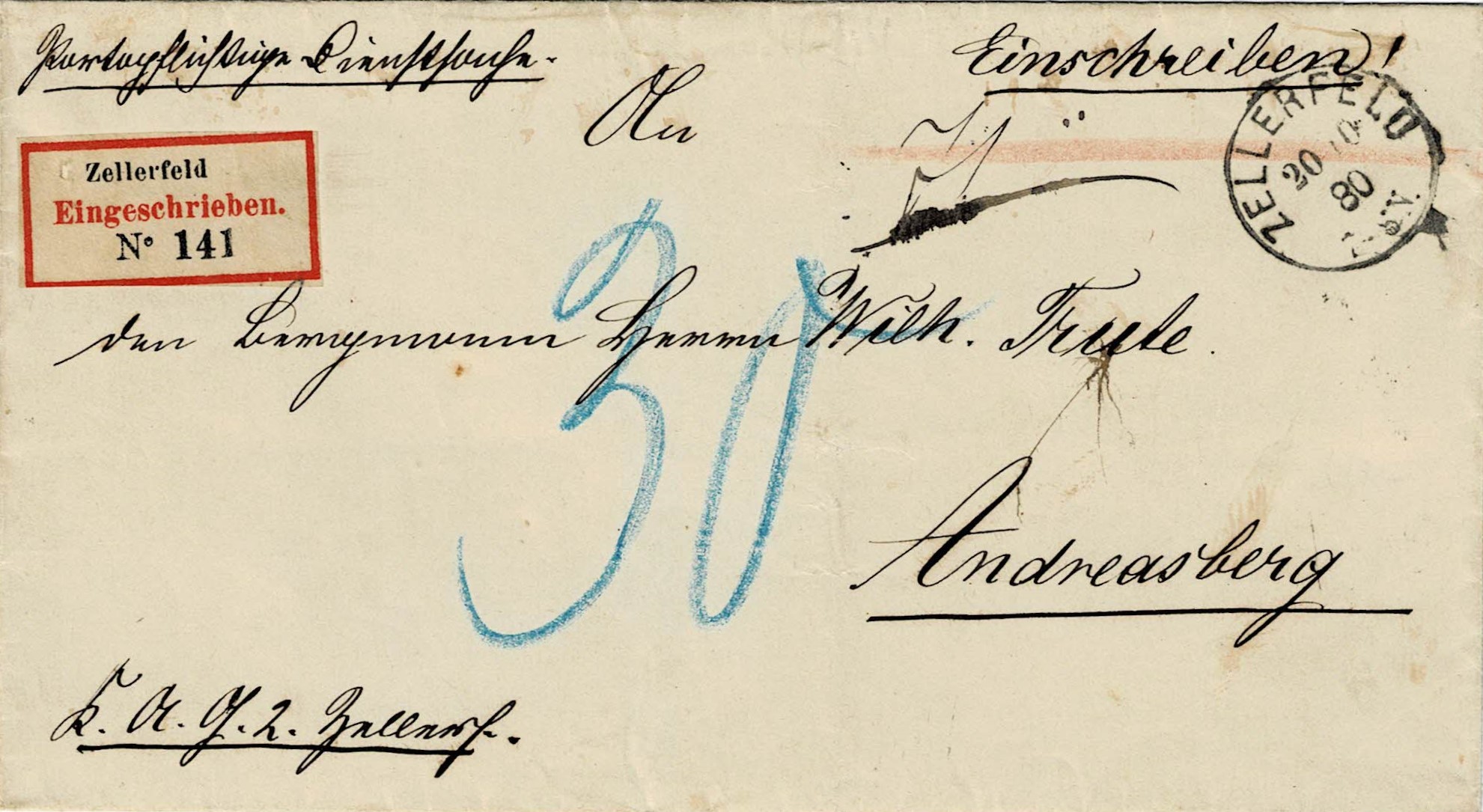

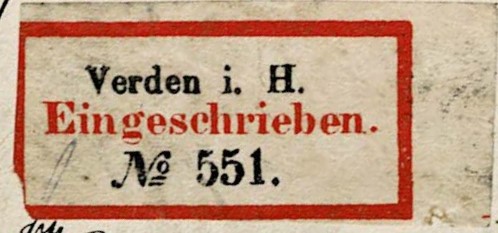

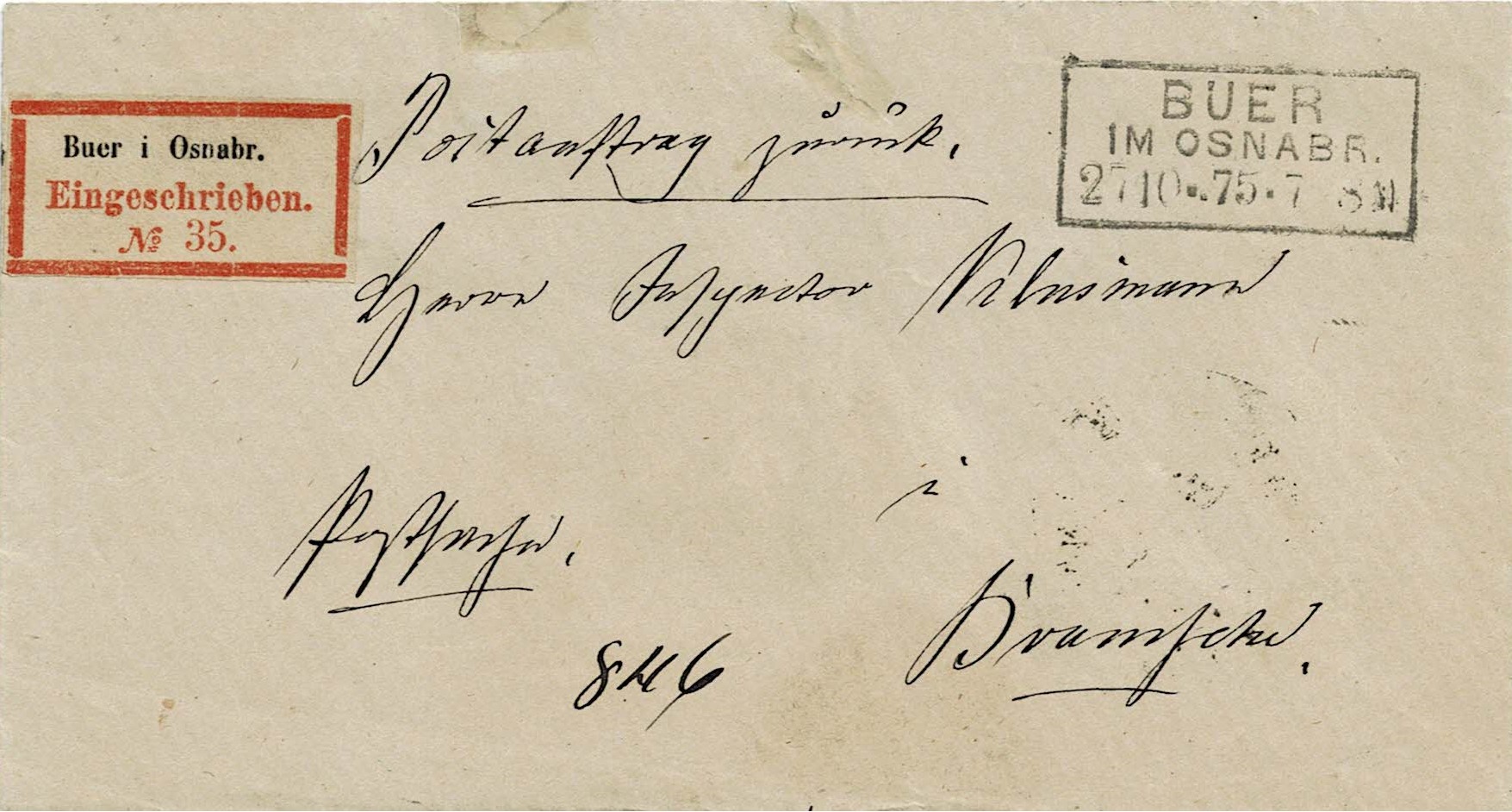

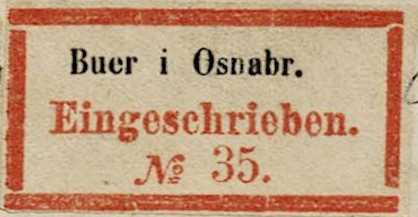

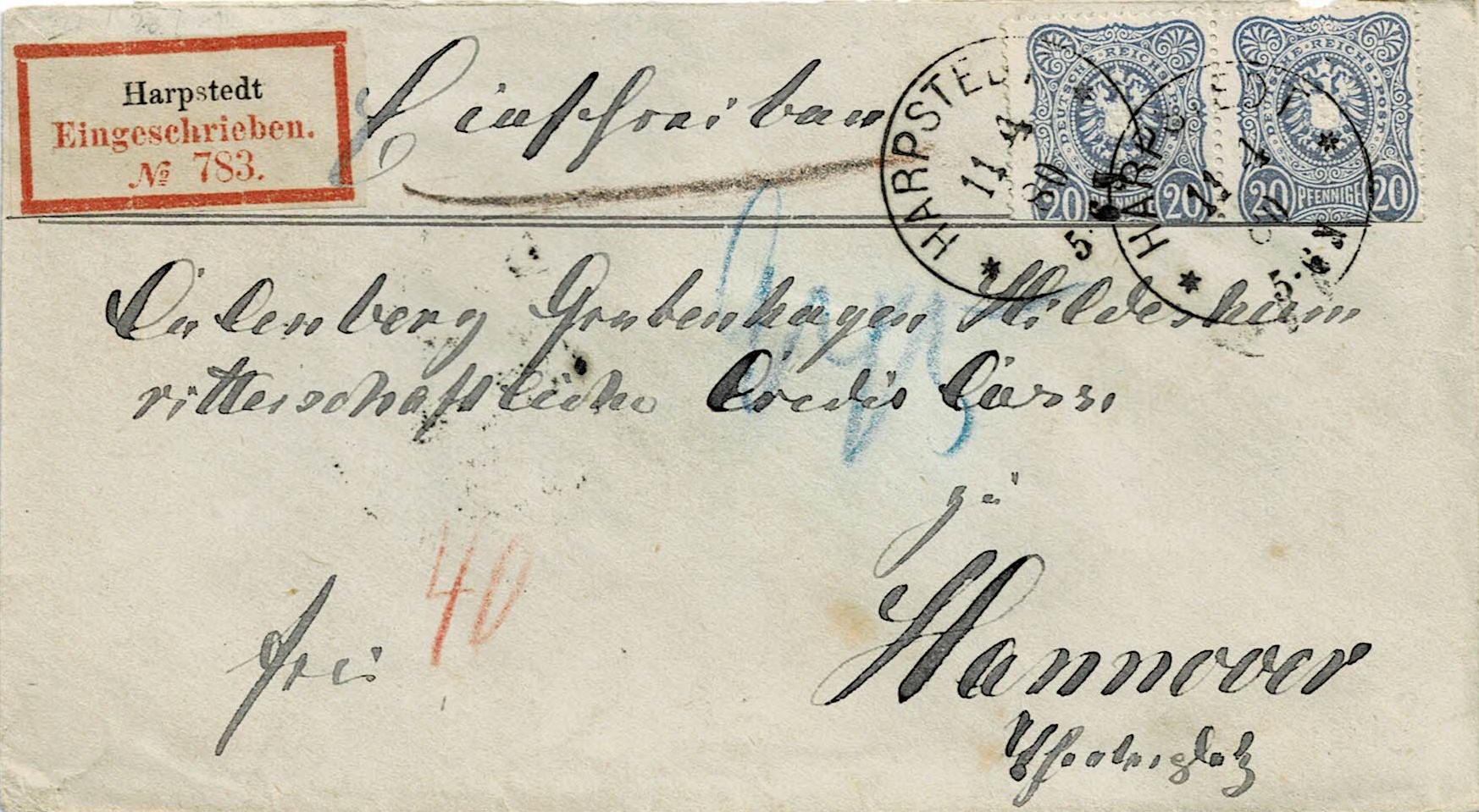

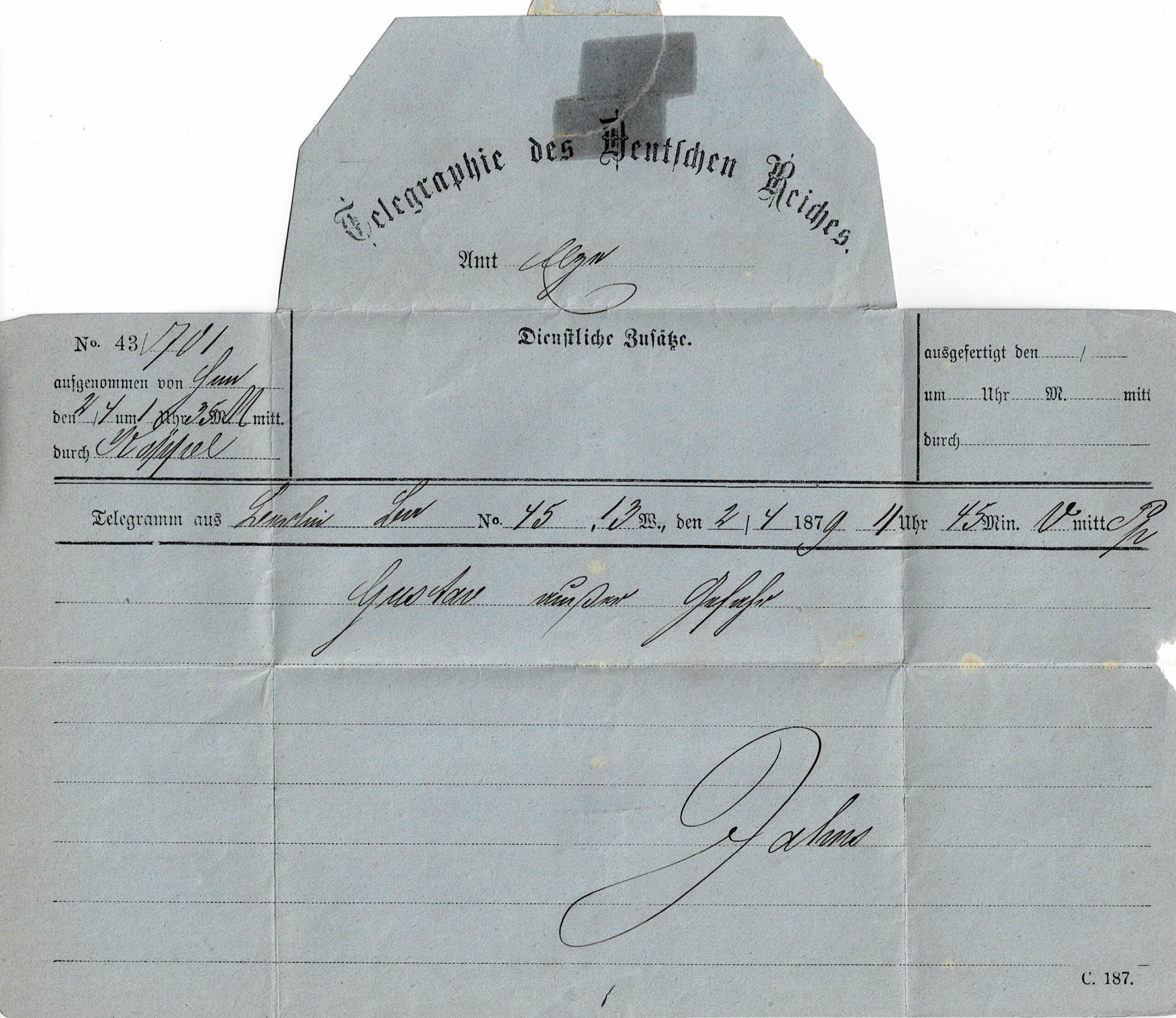

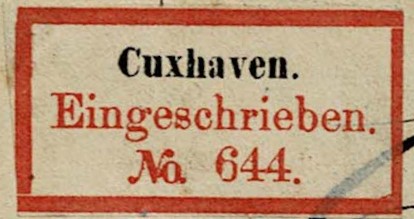

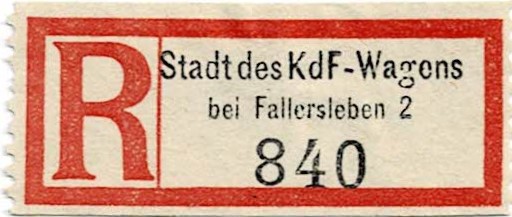

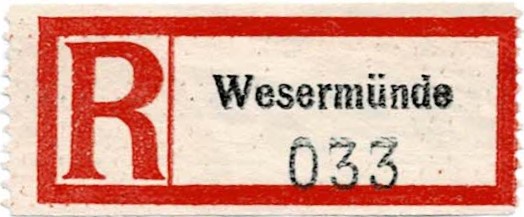

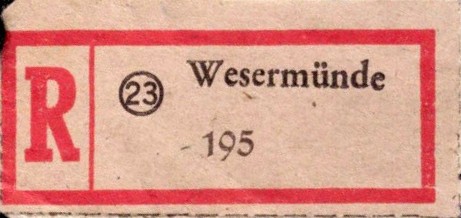

R-Zettel aus Wesermünde

Eine Zeitreise:

1827, auf Initiative von Bremens Bürgermeister Johann Smidt (1773 – 1857) wird an der Geestemündung ein Stück Land vom Königreich Hannover gekauft. Auf dem Gelände, rund 60 Kilometer von der Stadt Bremen entfernt, wird ein Vorhafen angelegt, da die Weser versandet. Bremerhaven entsteht, mit 19 Einwohnern.

1832 und weitere Jahre, Menschen verlassen über den Hafen Deutschland und Europa, um in Übersee ein neues, besseres Leben zu finden. Bremerhaven entwickelt sich zum größten Auswandererhafen Europas.

1845, das Königreich Hannover gründet Geestemünde.

1851, Bremerhaven erhält Stadtrechte.

1889, Geestendorf wird mit Geestemünde vereinigt.

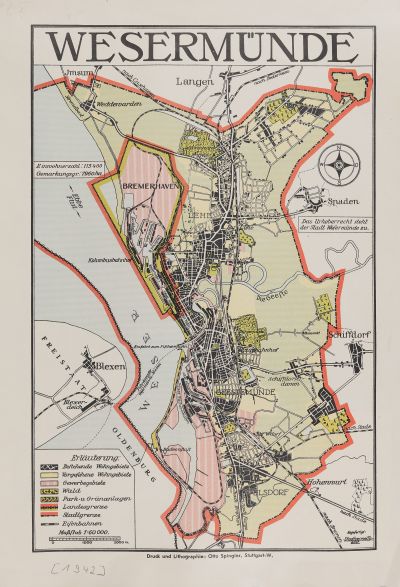

An der Unterweser gab es drei voneinander unabhängige Orte. Im Norden der Flecken Lehe, der 1920 die Stadtrechte bekam, im Süden Geestemünde und im Westen Bremerhaven. Lehe und Geestemünde waren preußisch, Bremerhaven war bremisch. Dazu kamen zwei Dörfer: Im Norden Weddewarden und im Süden Wulsdorf.

Poststempel Wulsdorf, 24. Juni 1899

Am 1. April 1920 wurde Wulsdorf in die Stadt Geestemünde eingemeindet.

Das bremische Bremerhaven und das preußische Wesermünde

Als kleine Lösung beschlossen die preußischen Orte Lehe und Geestemünde am 10. März 1924 den Zusammenschluss beider Städte zur kreisfreien Stadt Wesermünde. Am 2. Oktober nahm der Preußische Landtag in Berlin das Gesetz über die Vereinigung von Lehe und Geestemünde an. Am 18. Oktober trat dieses in Kraft. (ca. 73.000 Einwohner)

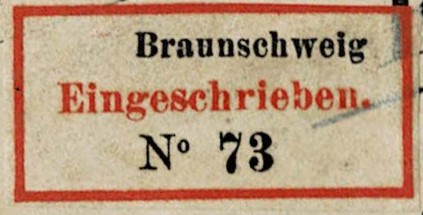

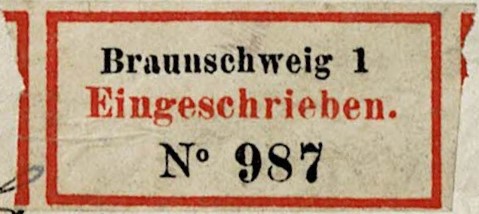

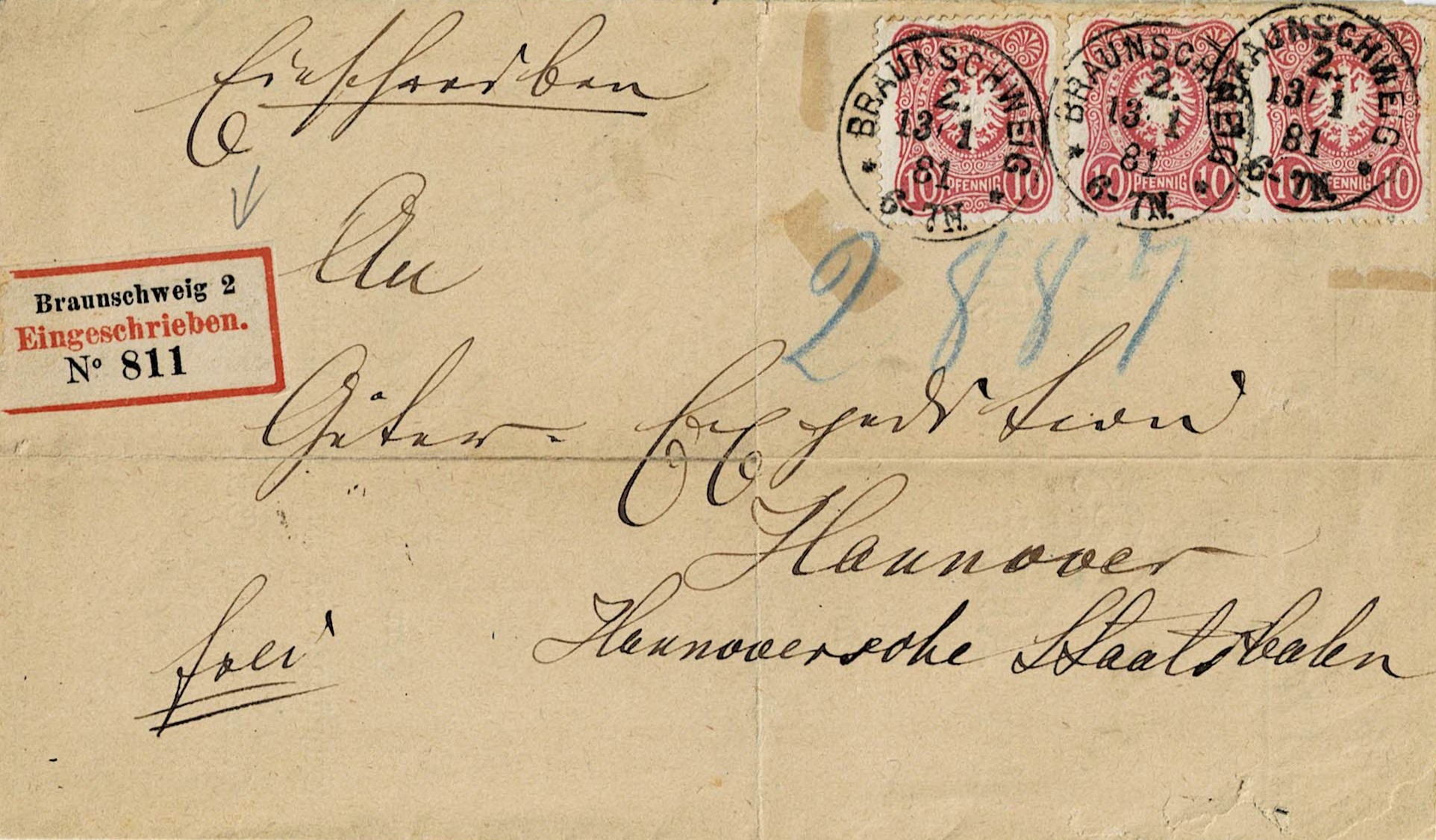

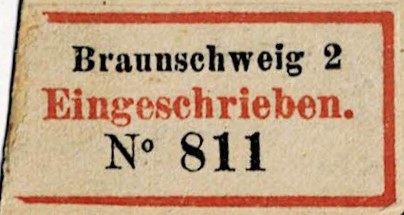

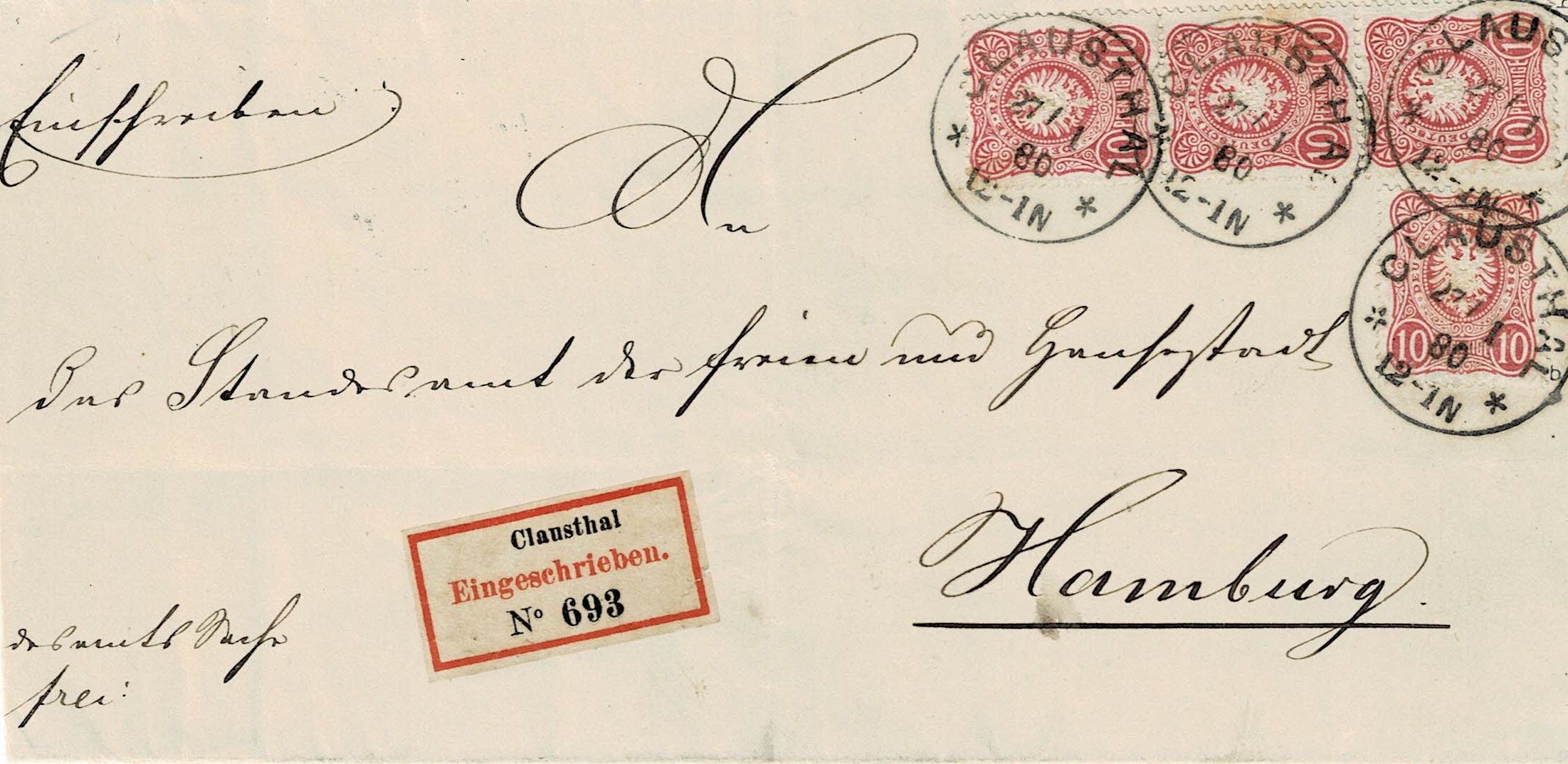

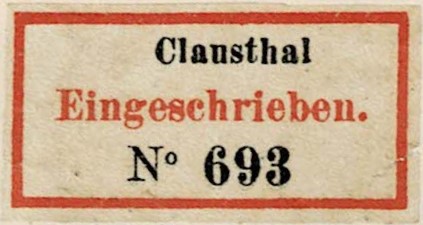

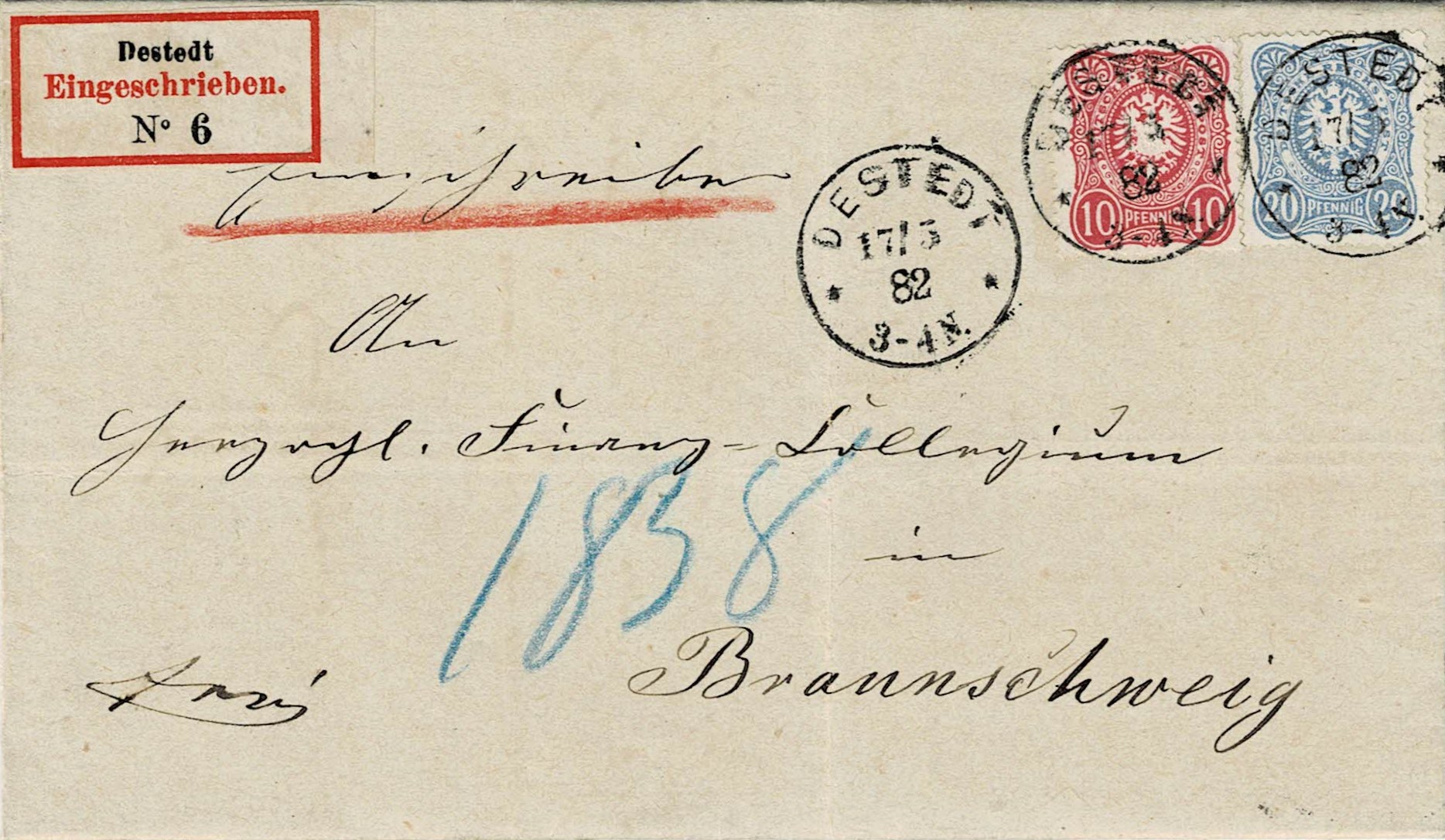

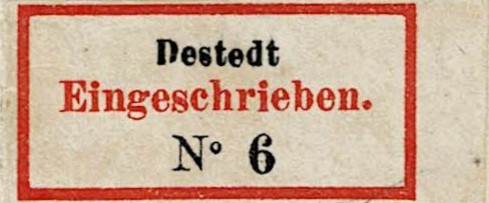

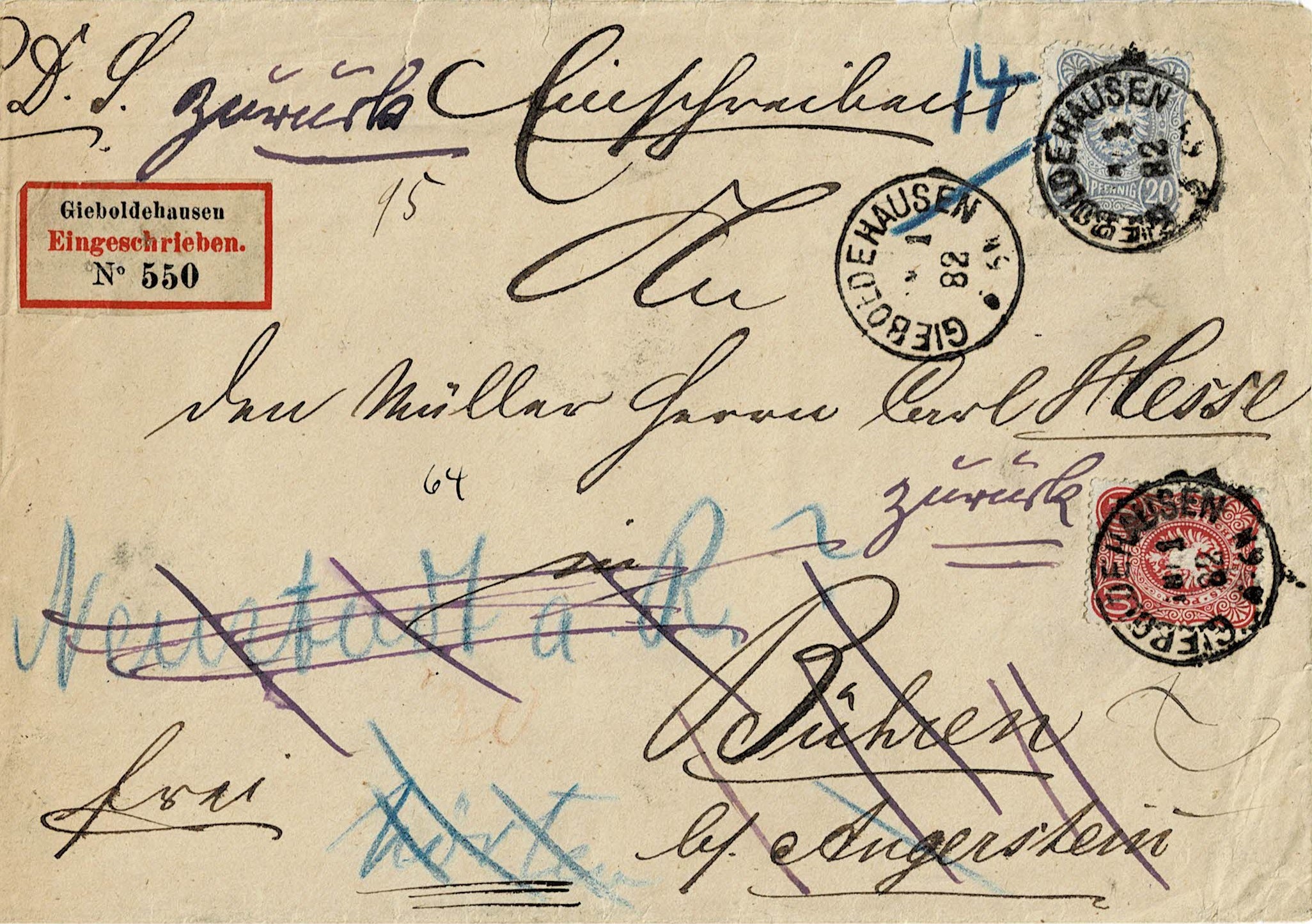

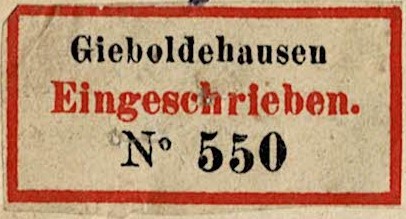

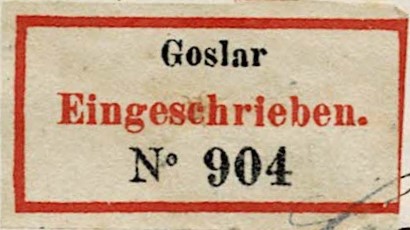

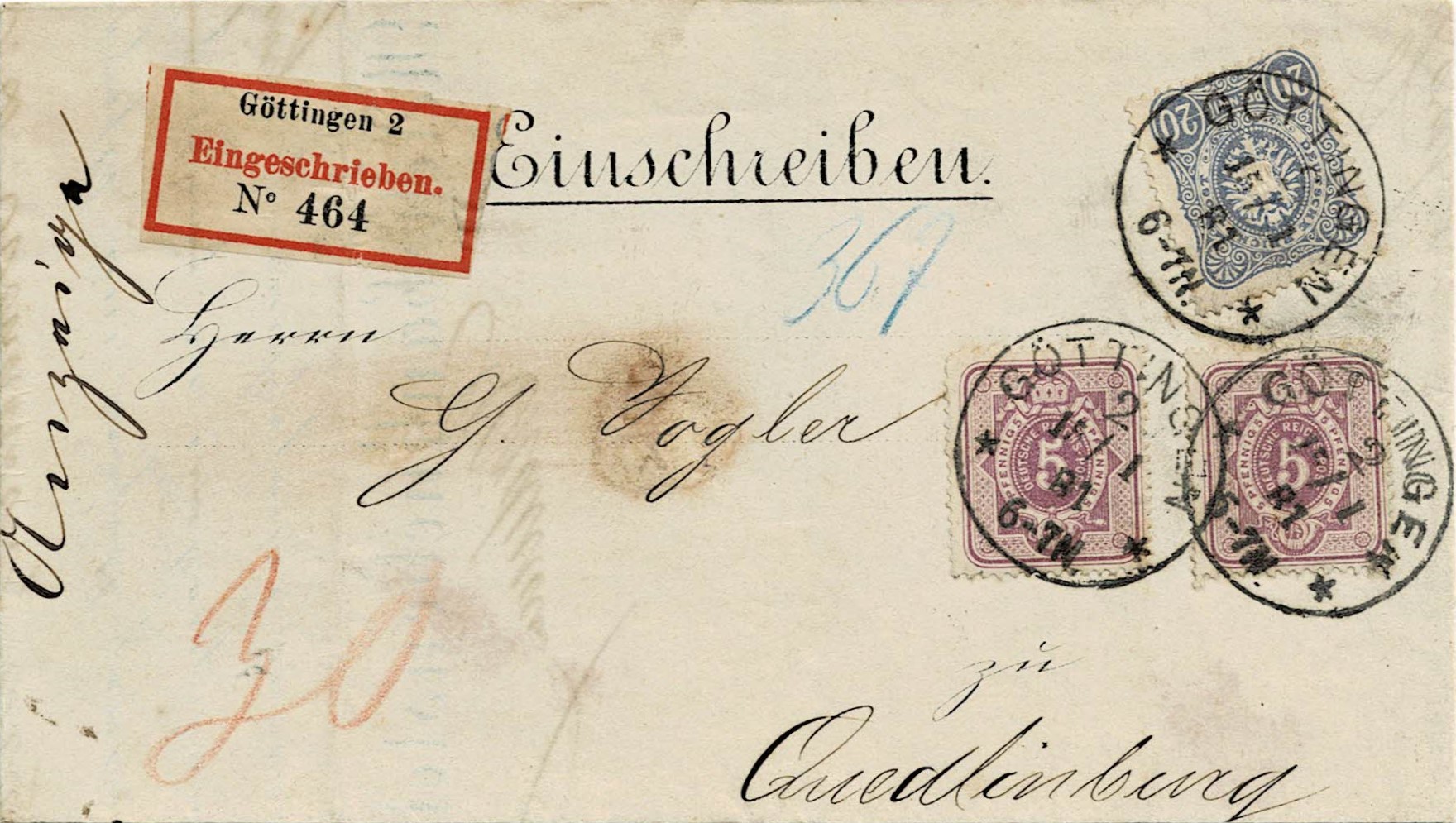

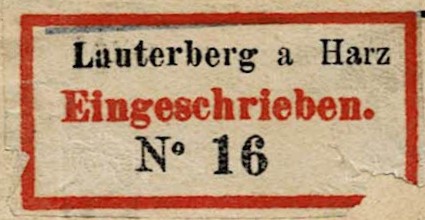

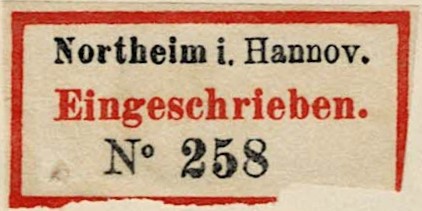

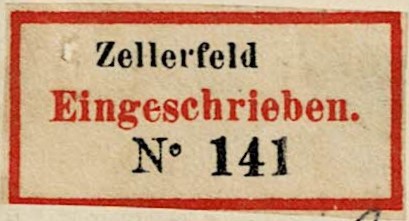

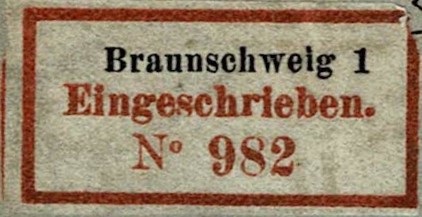

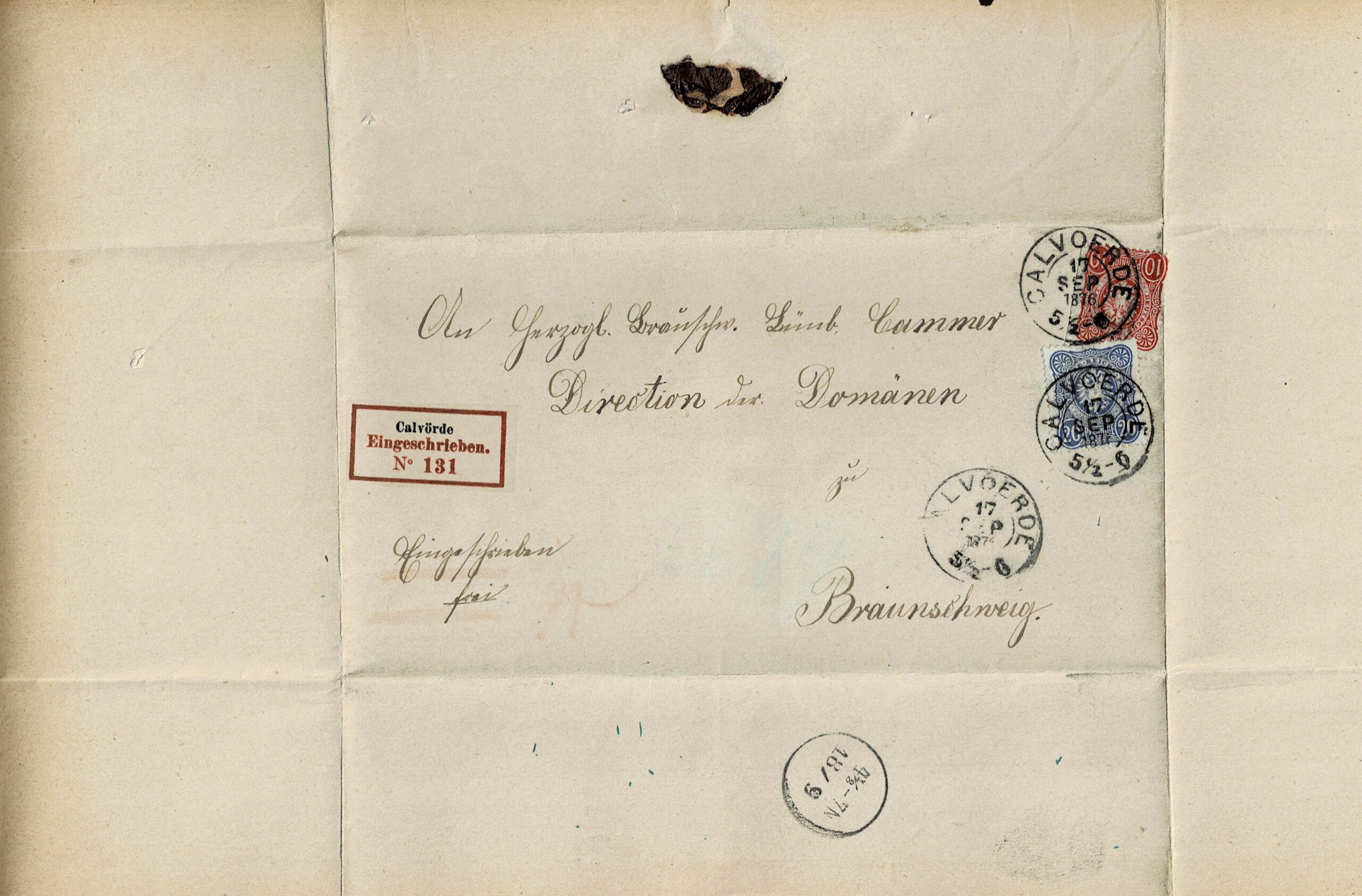

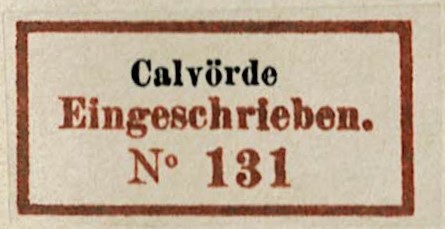

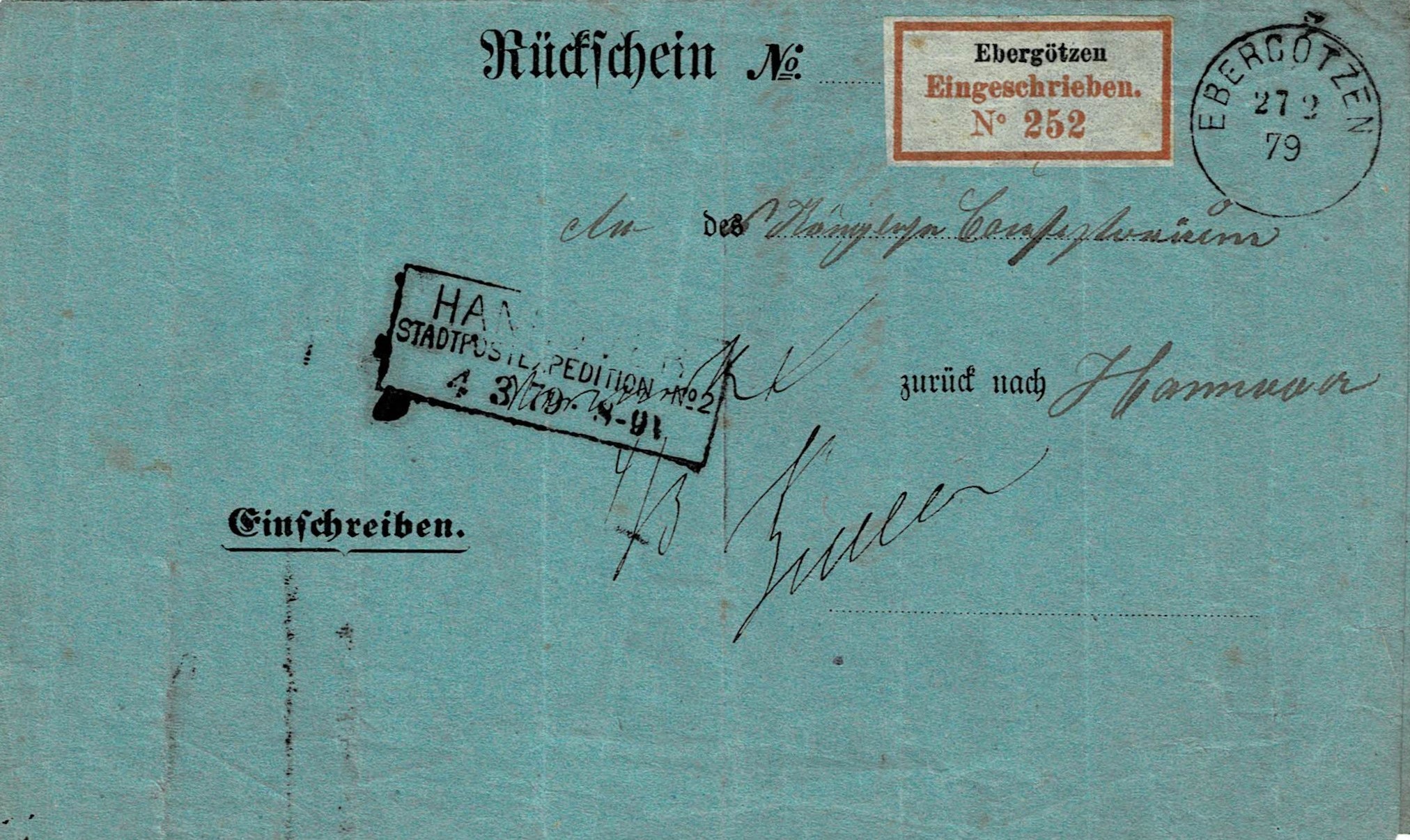

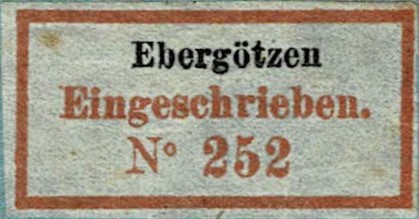

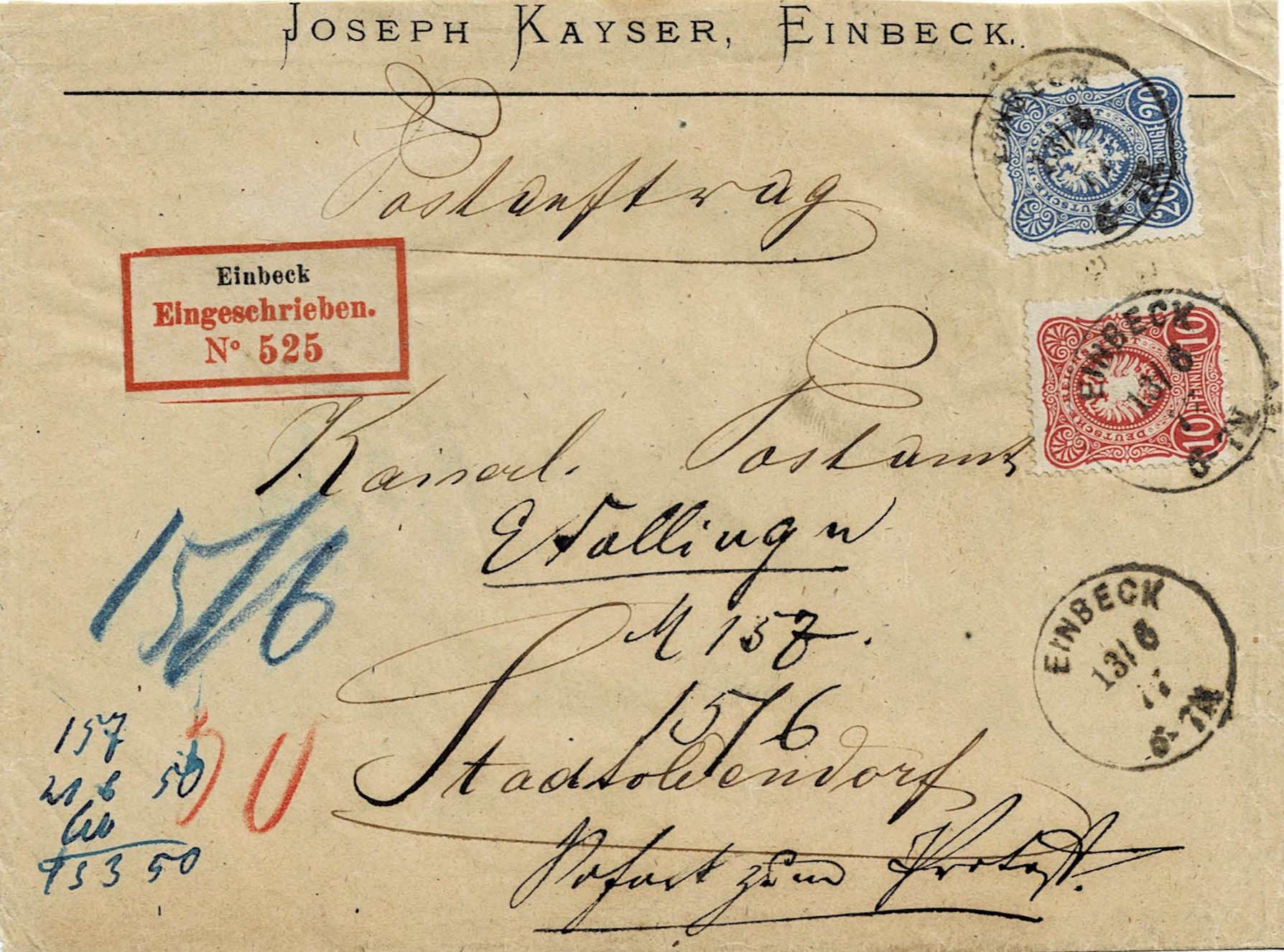

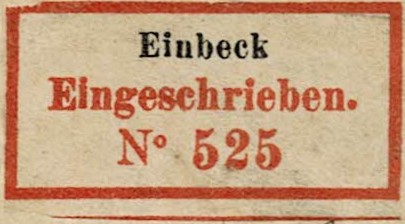

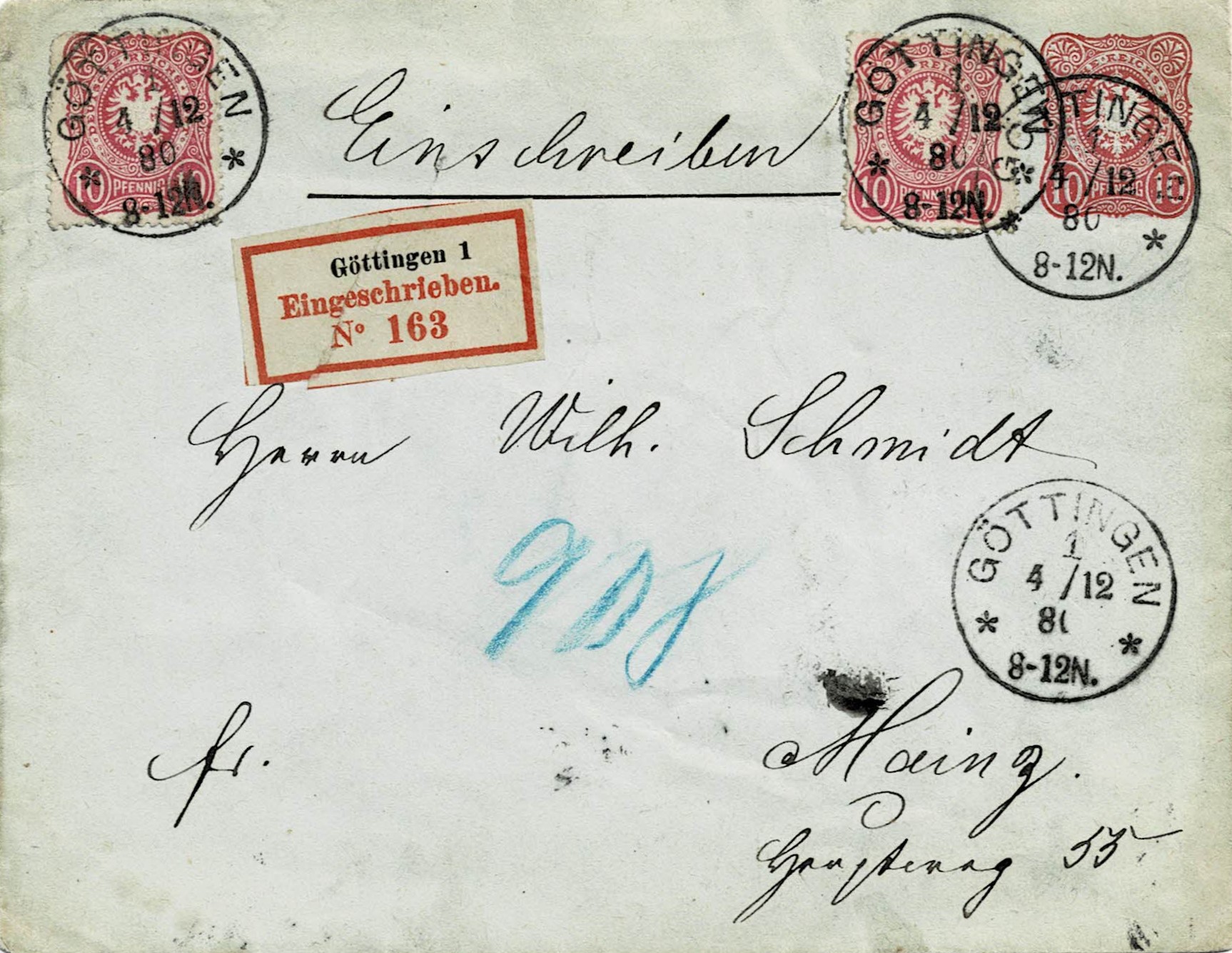

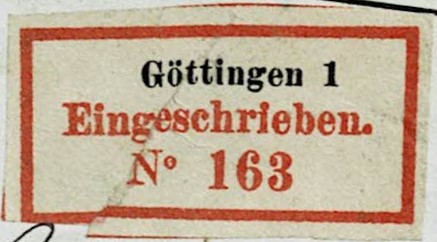

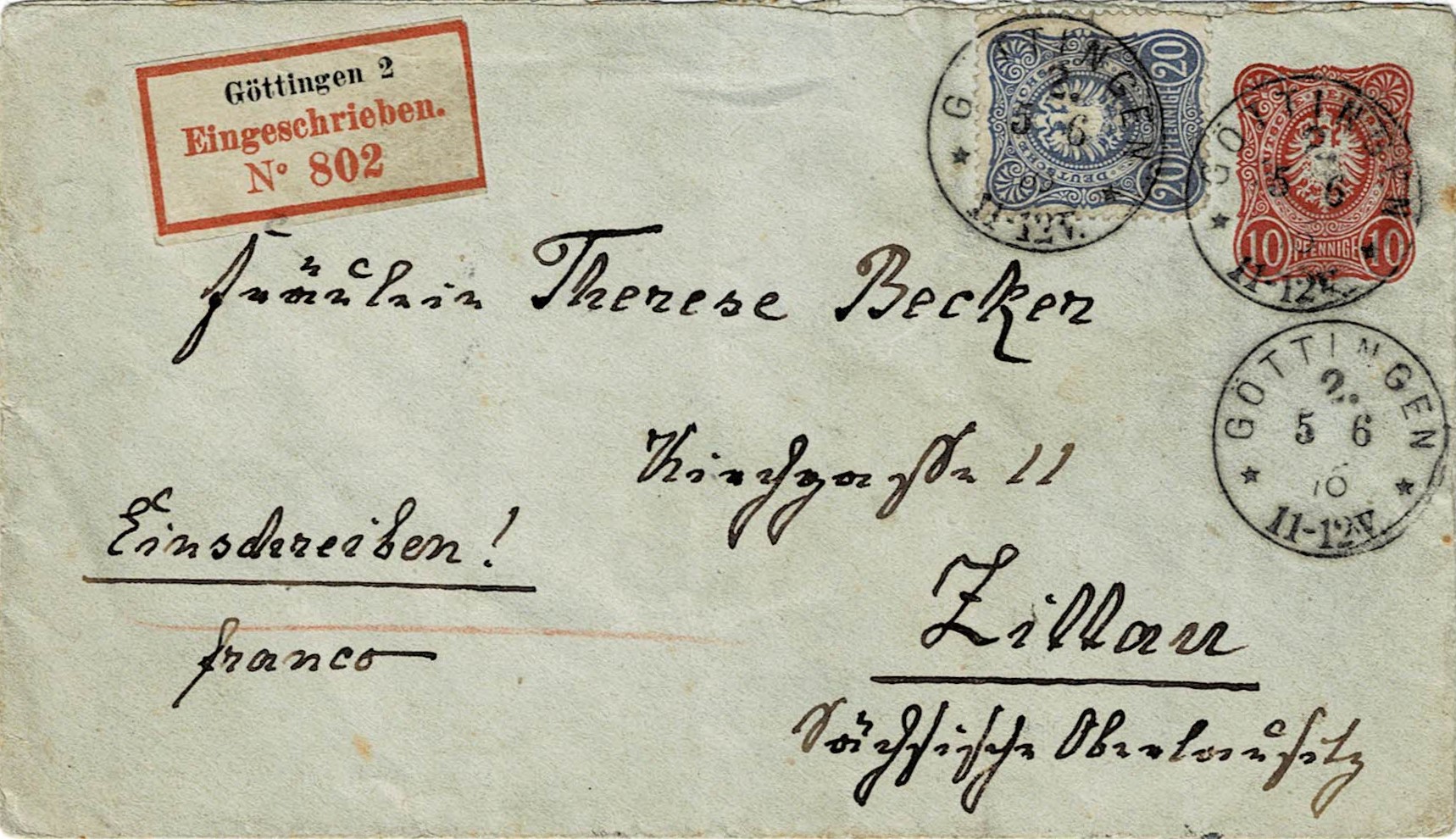

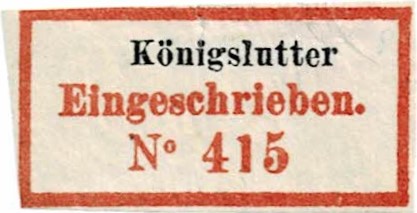

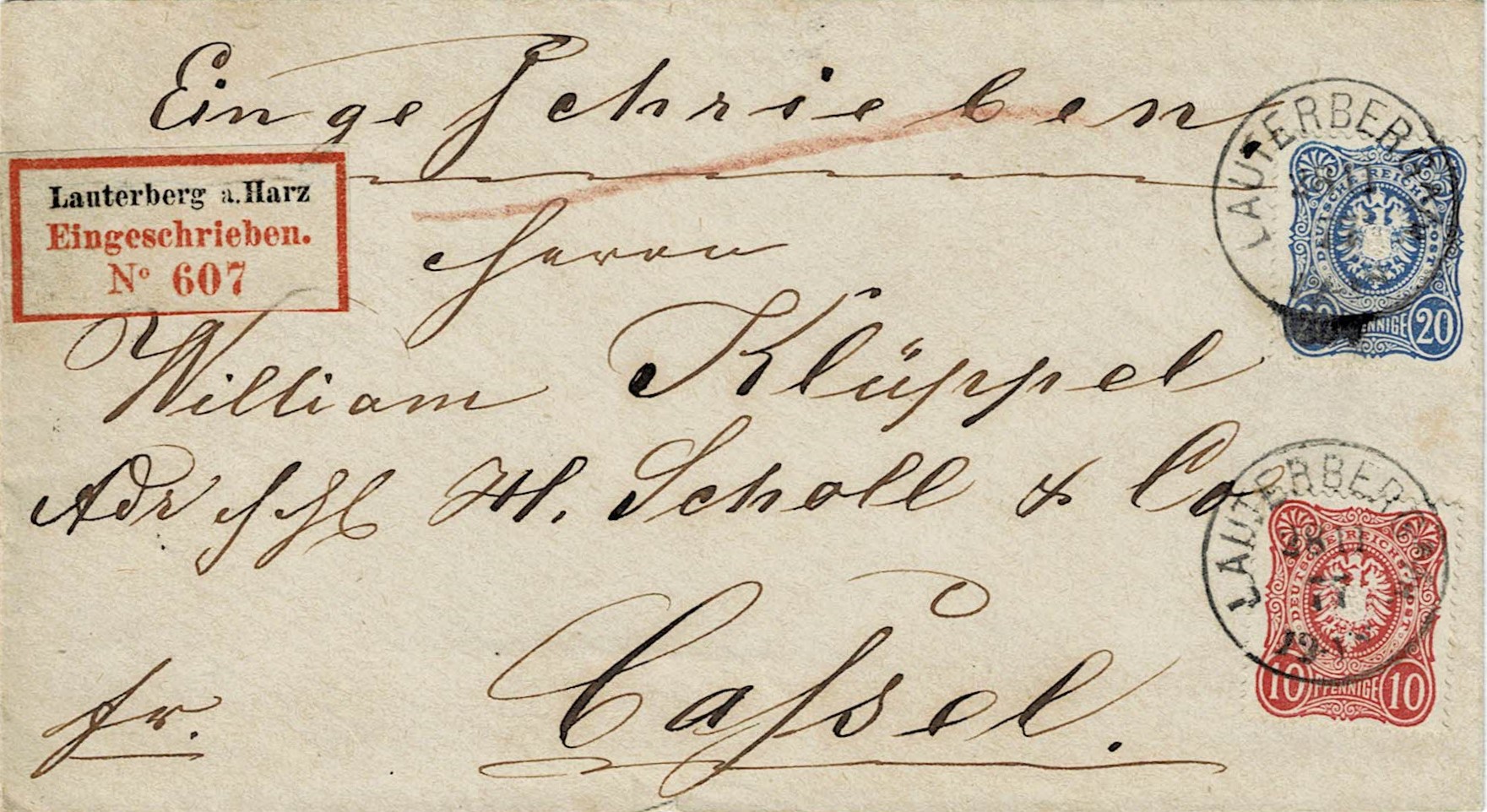

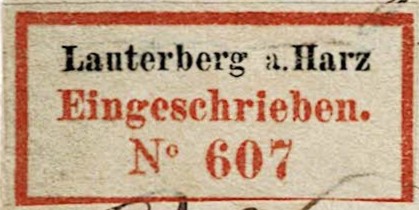

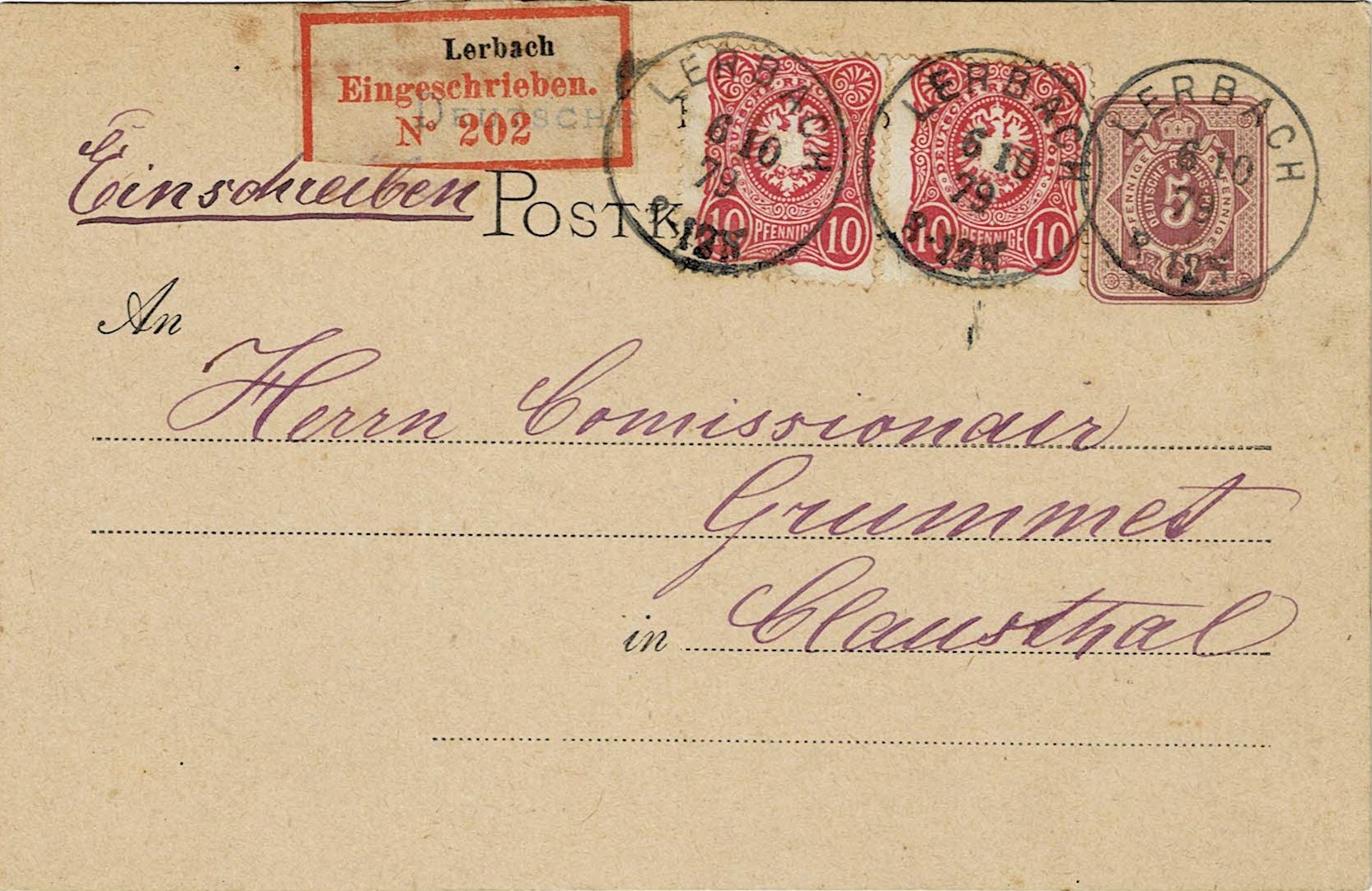

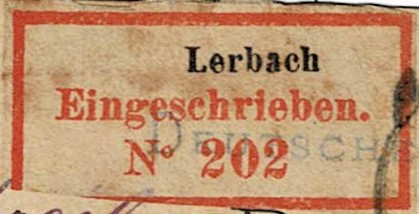

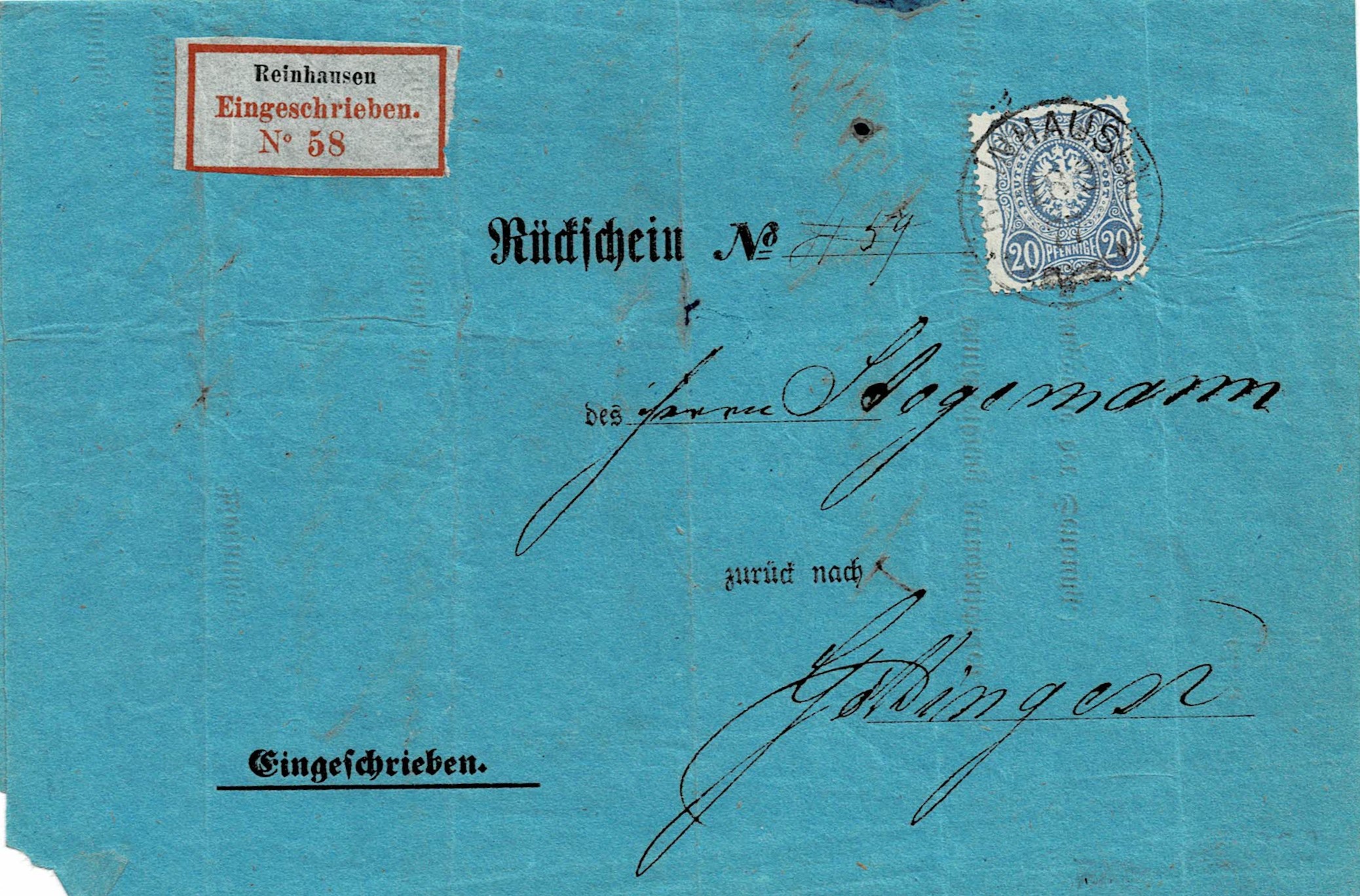

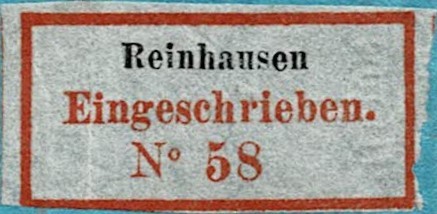

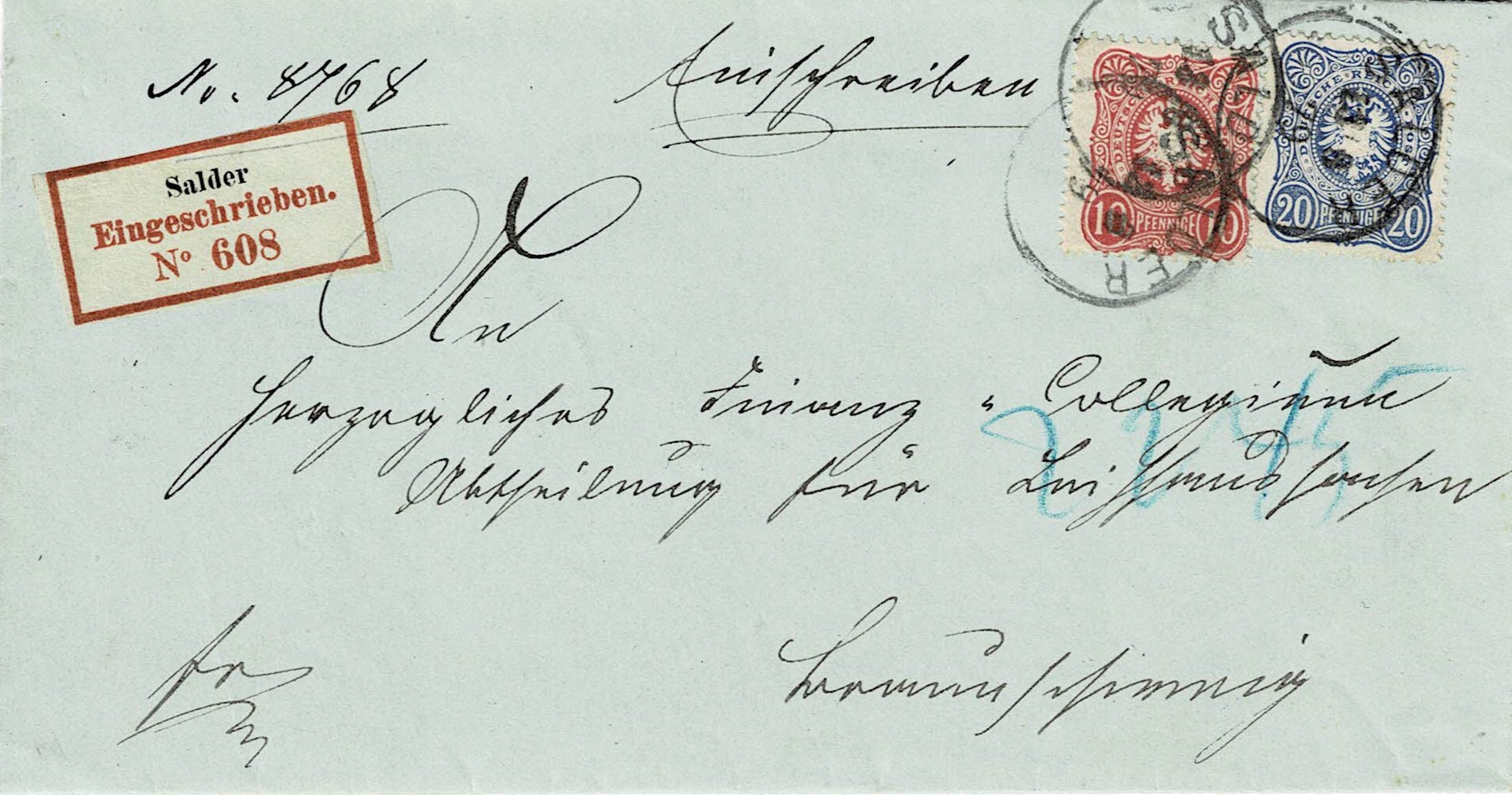

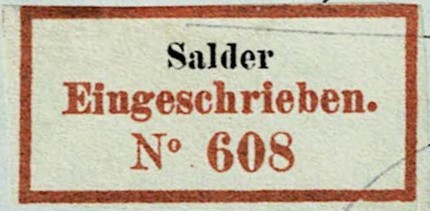

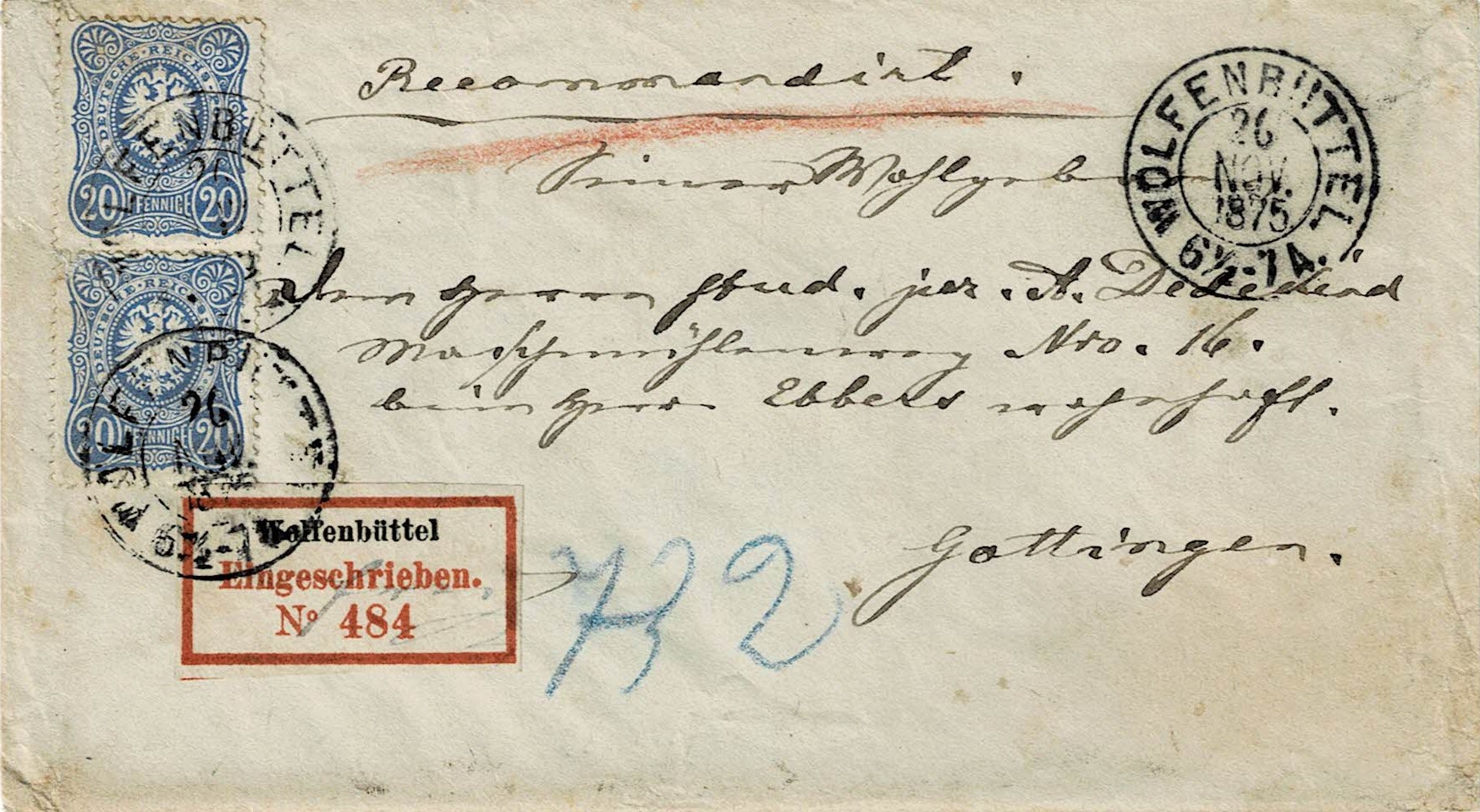

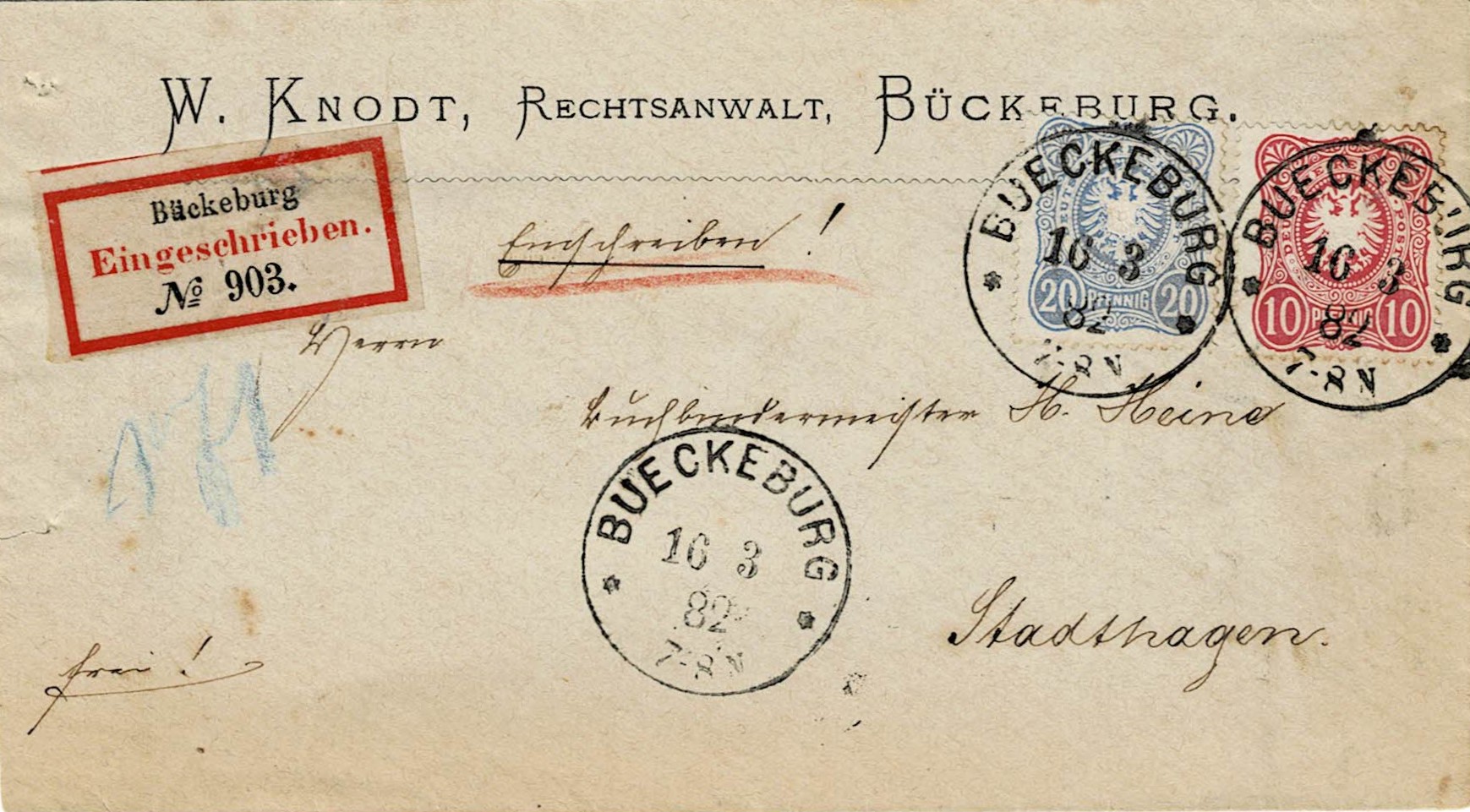

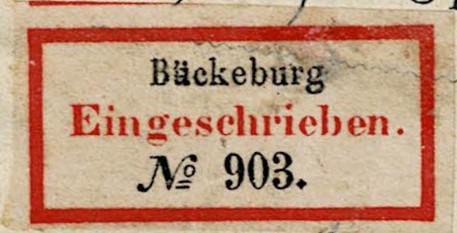

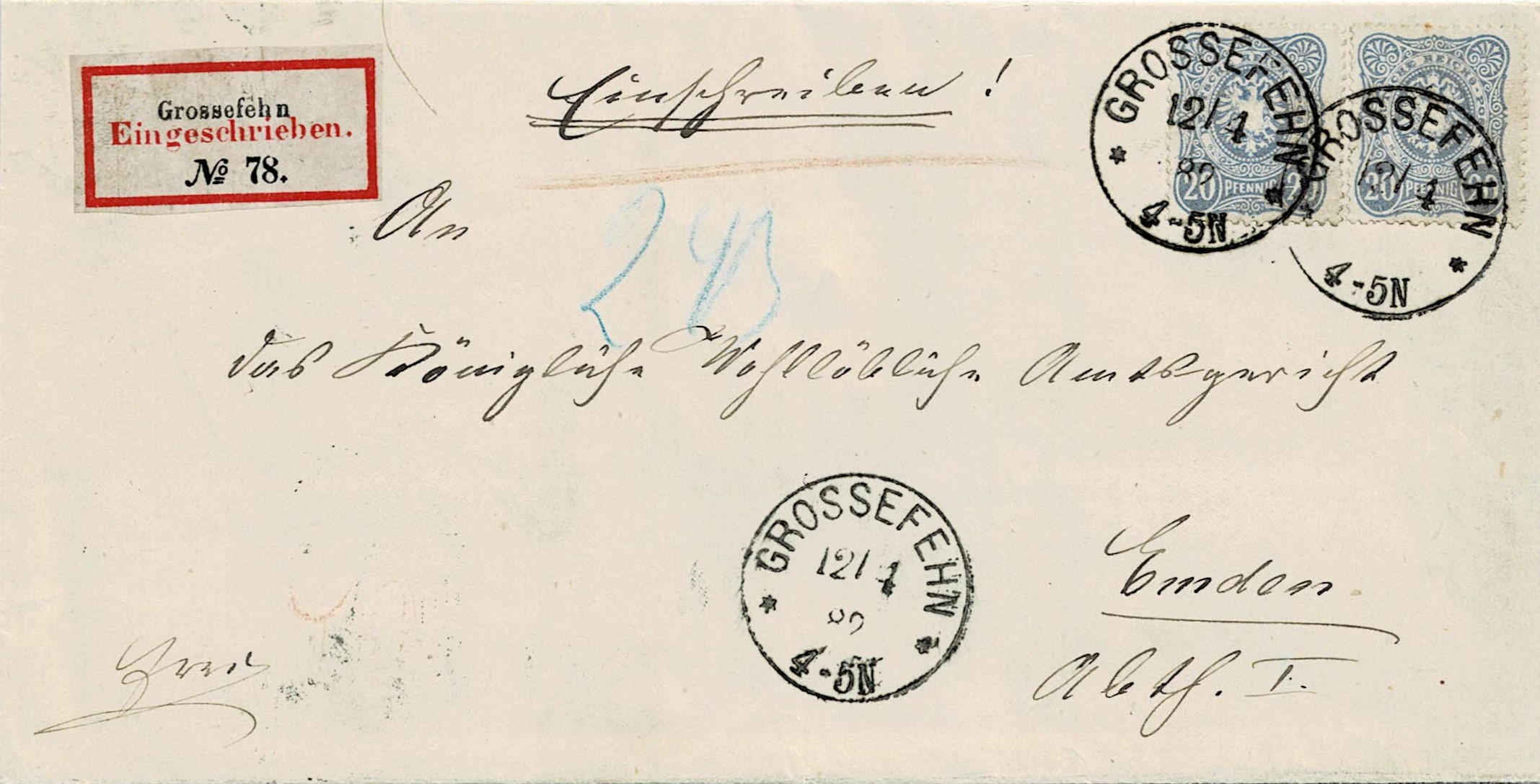

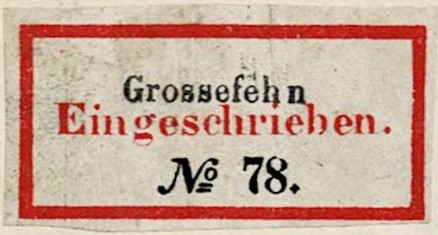

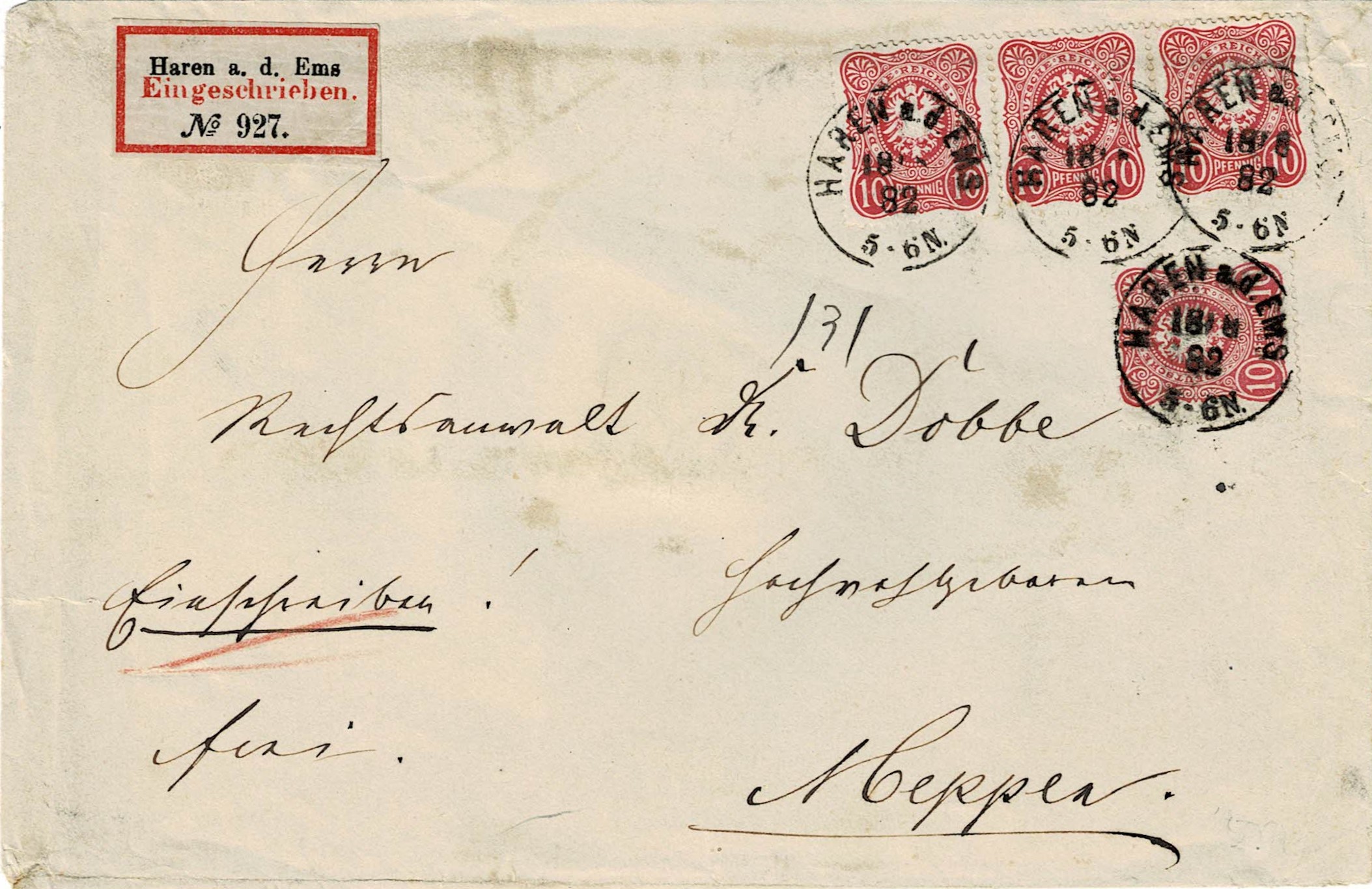

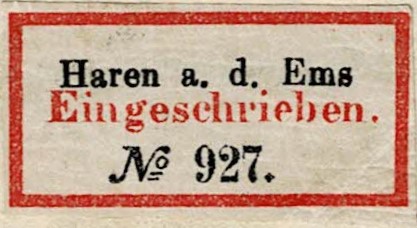

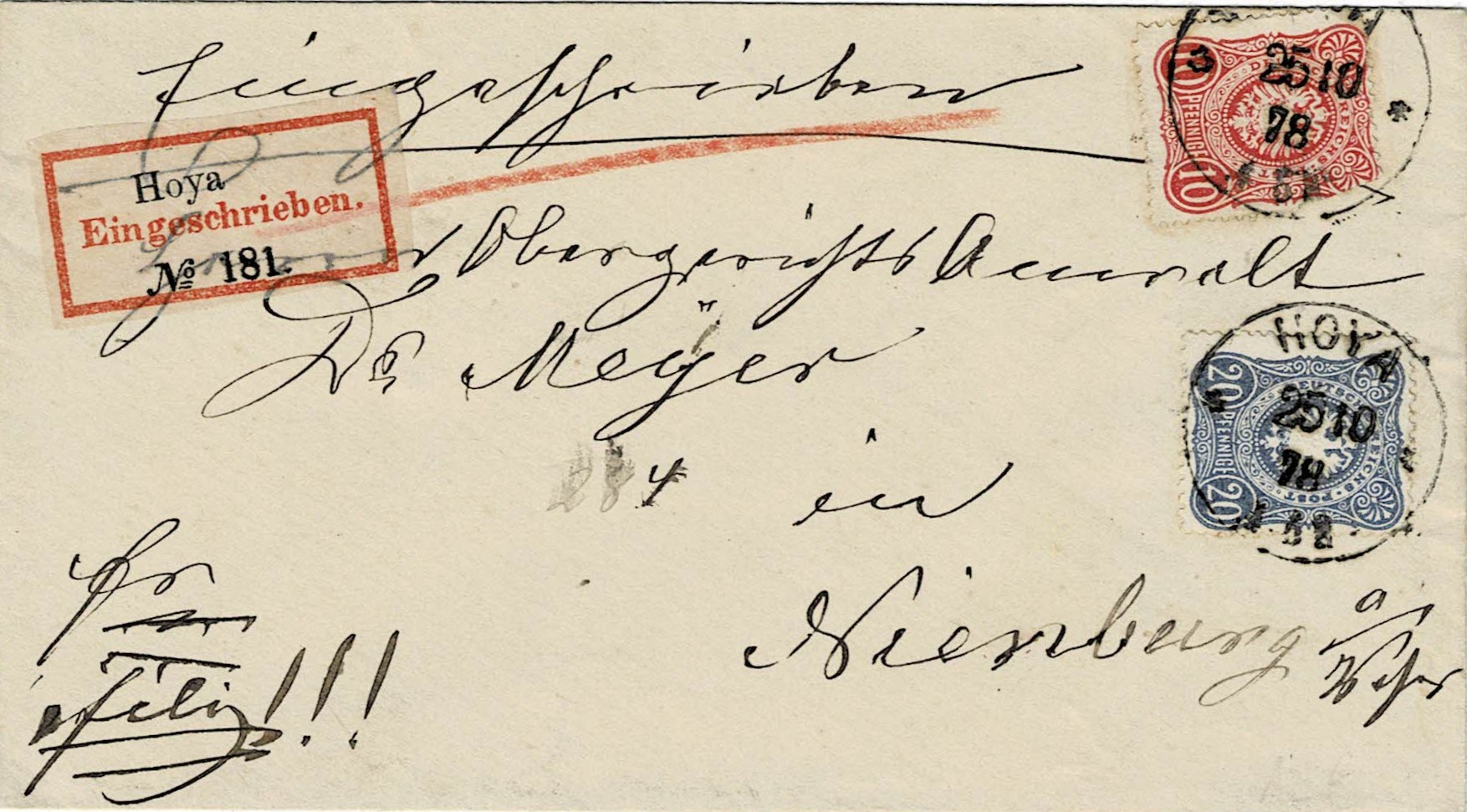

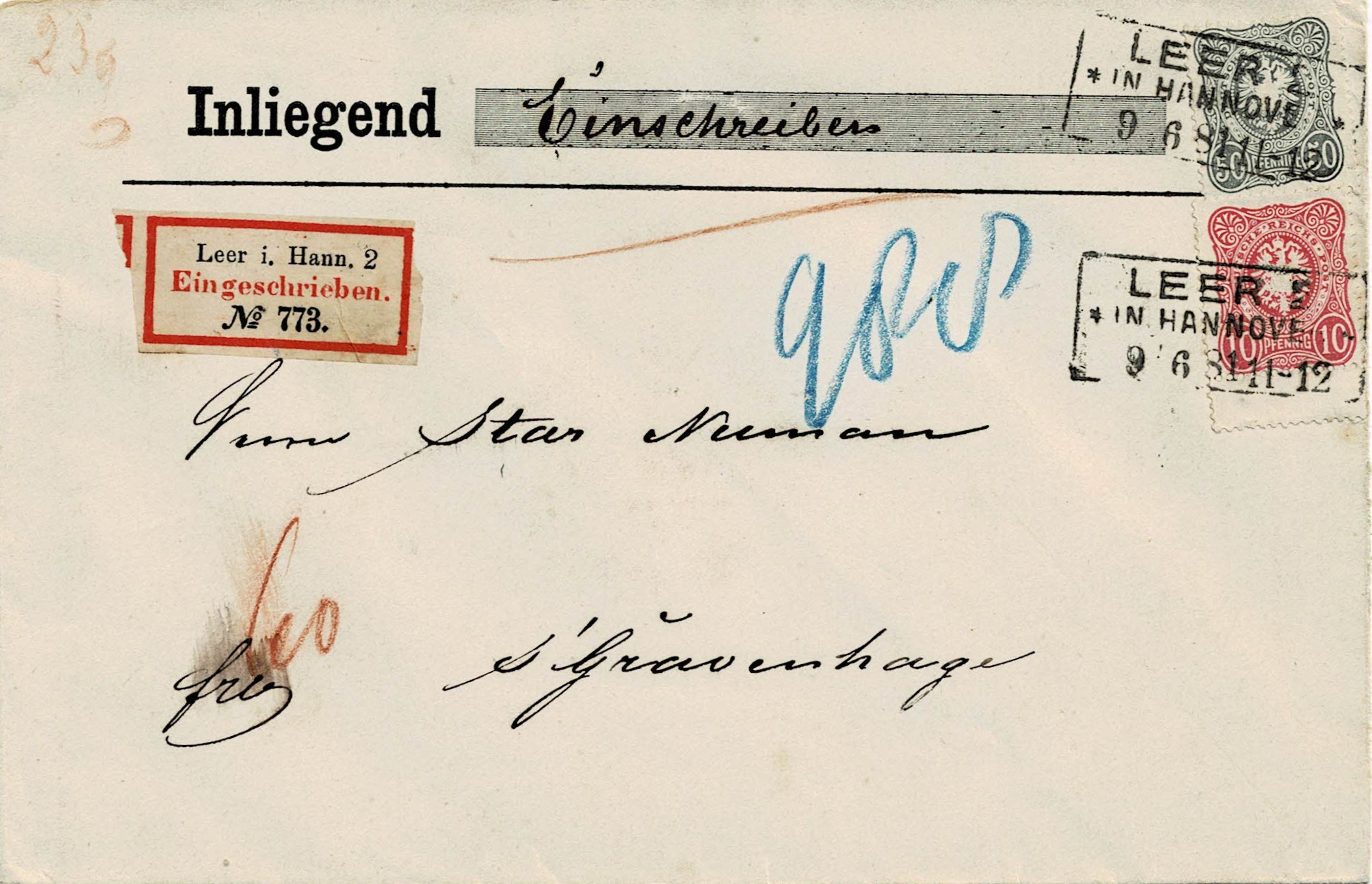

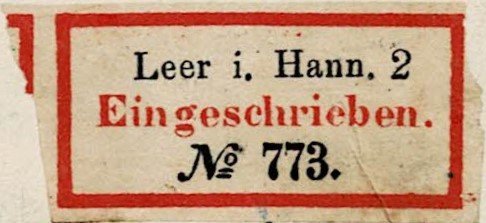

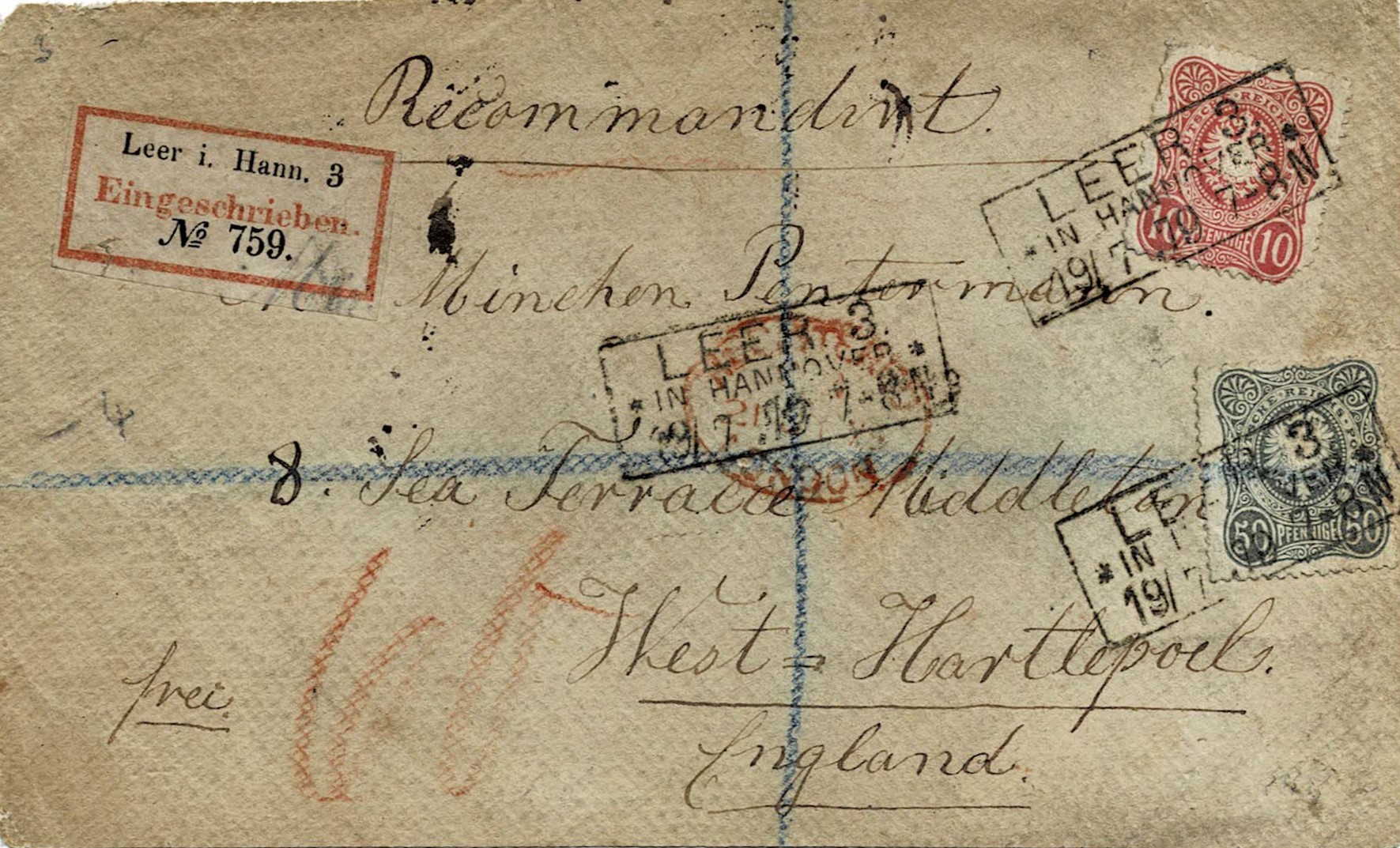

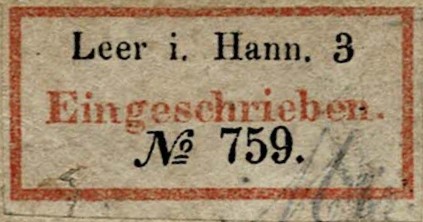

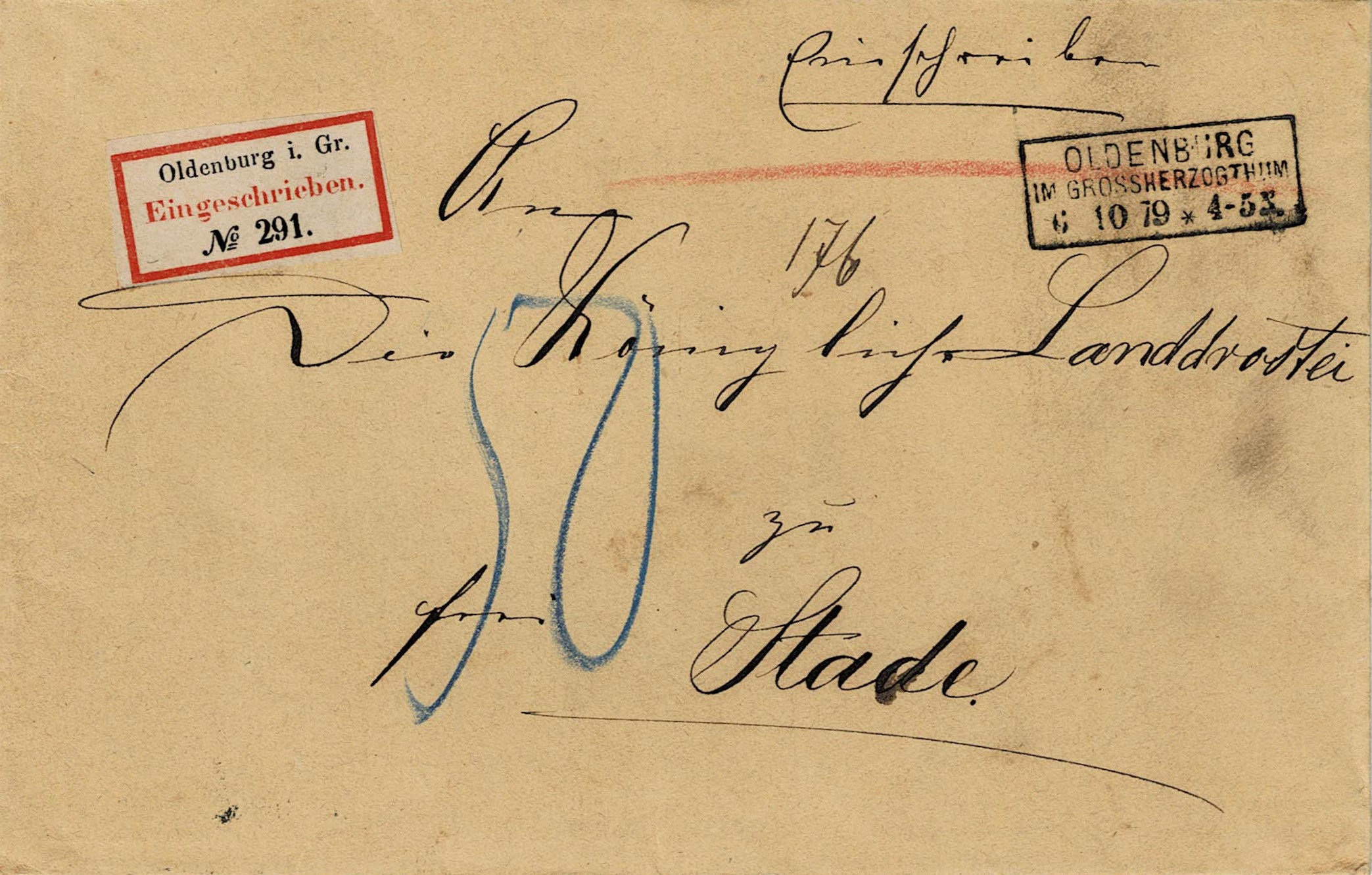

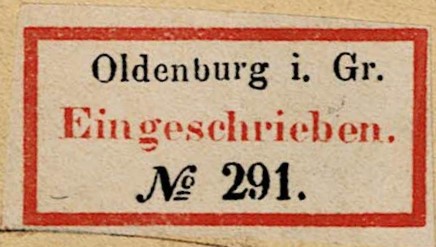

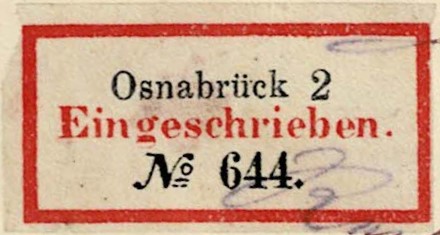

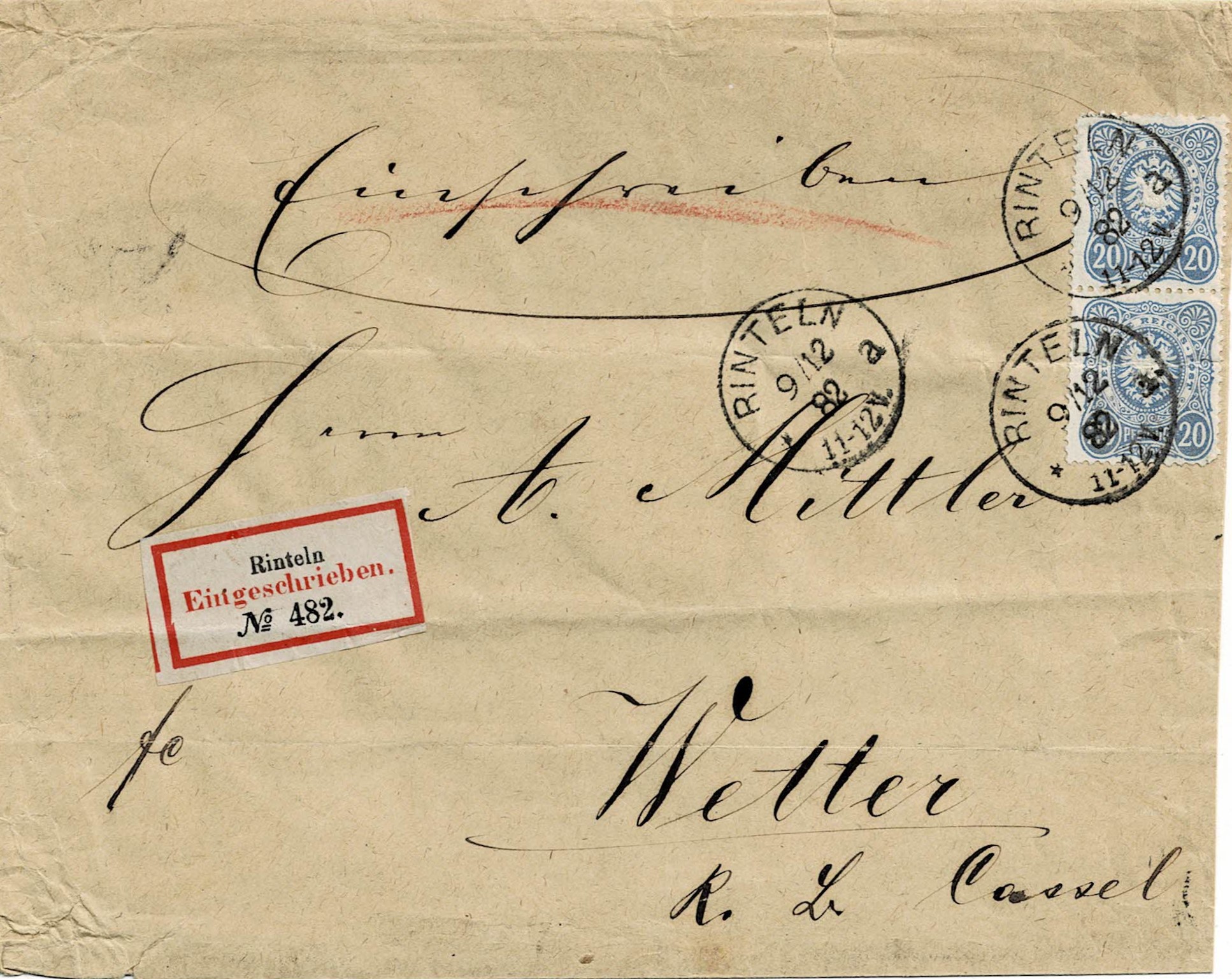

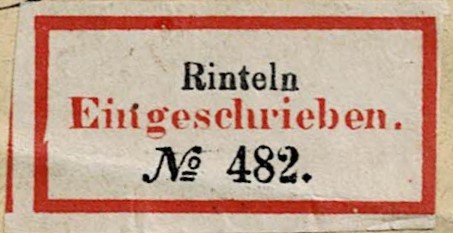

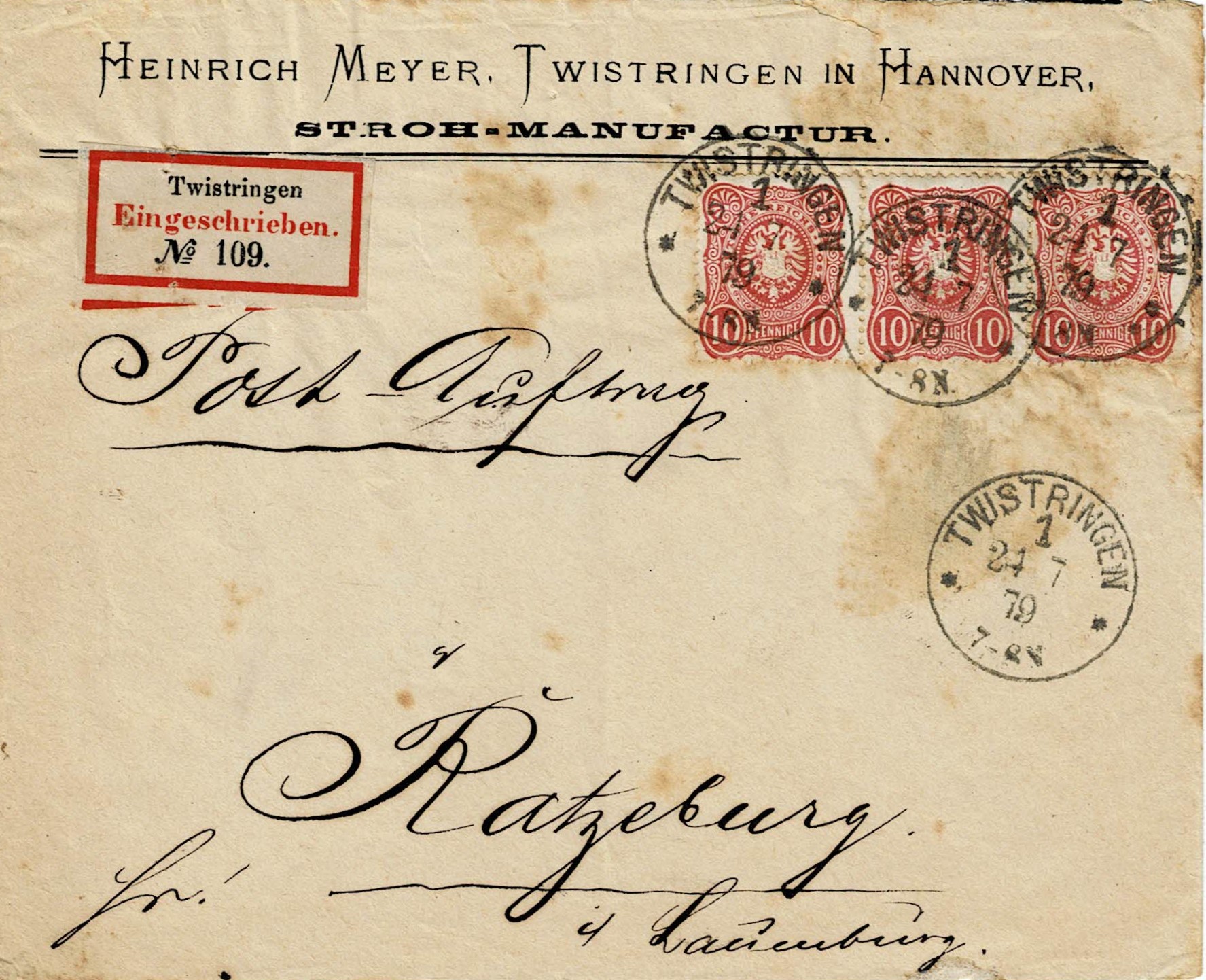

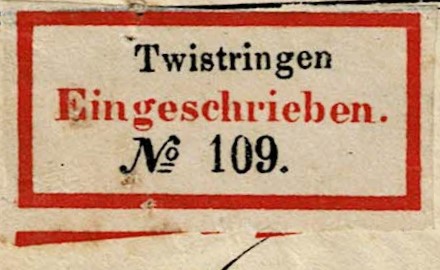

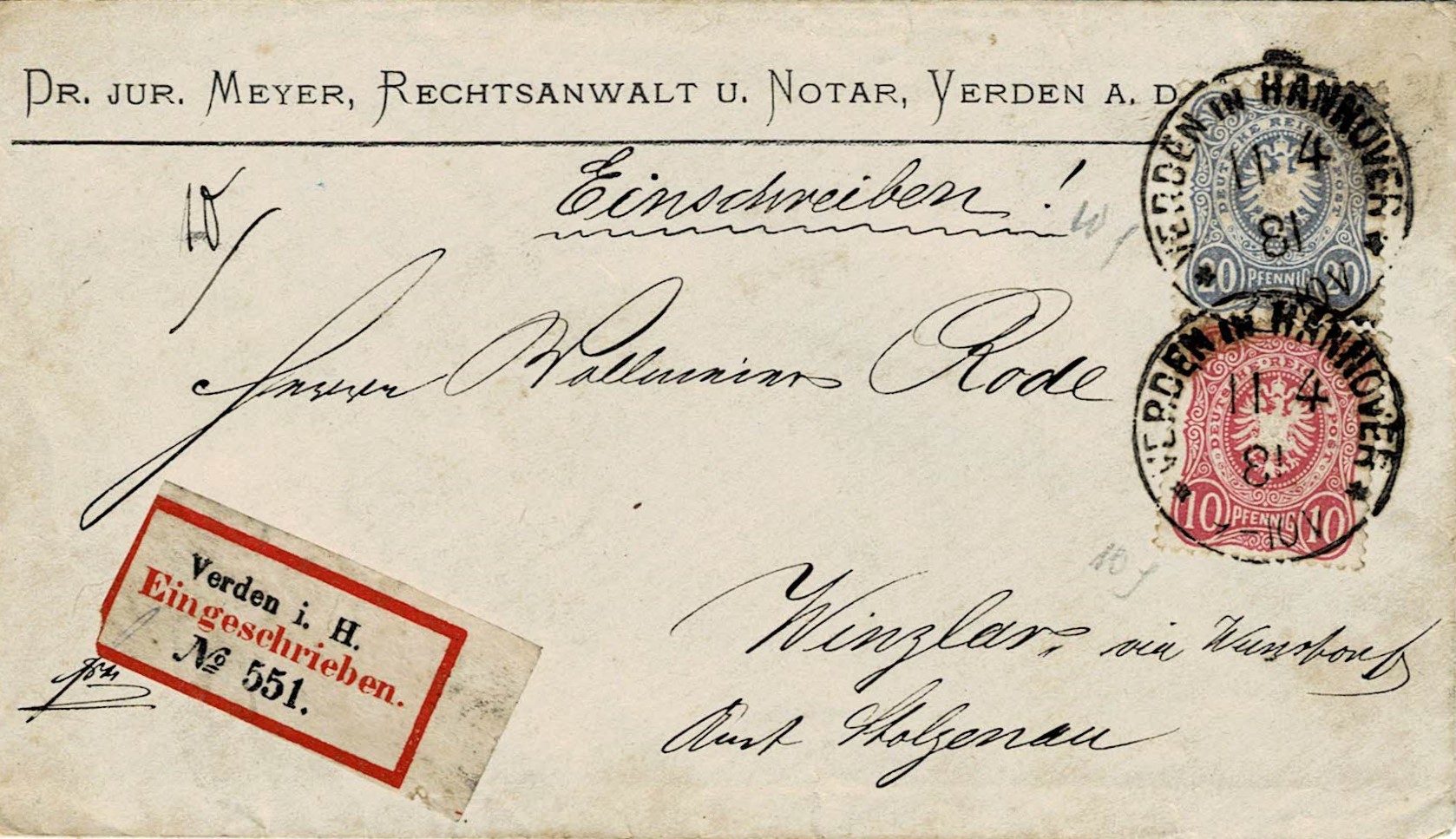

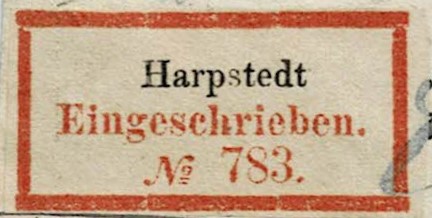

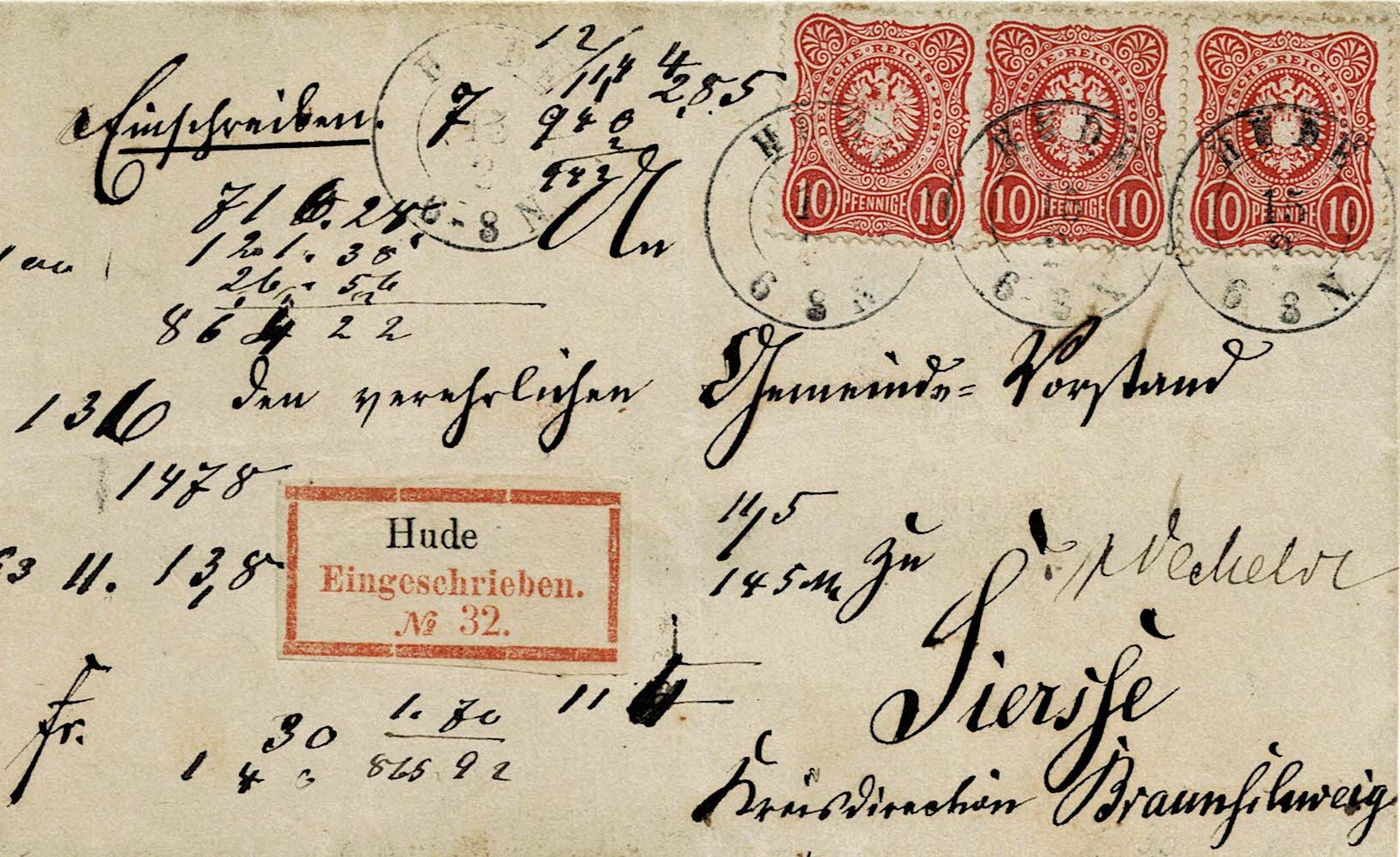

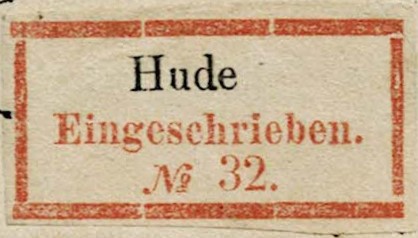

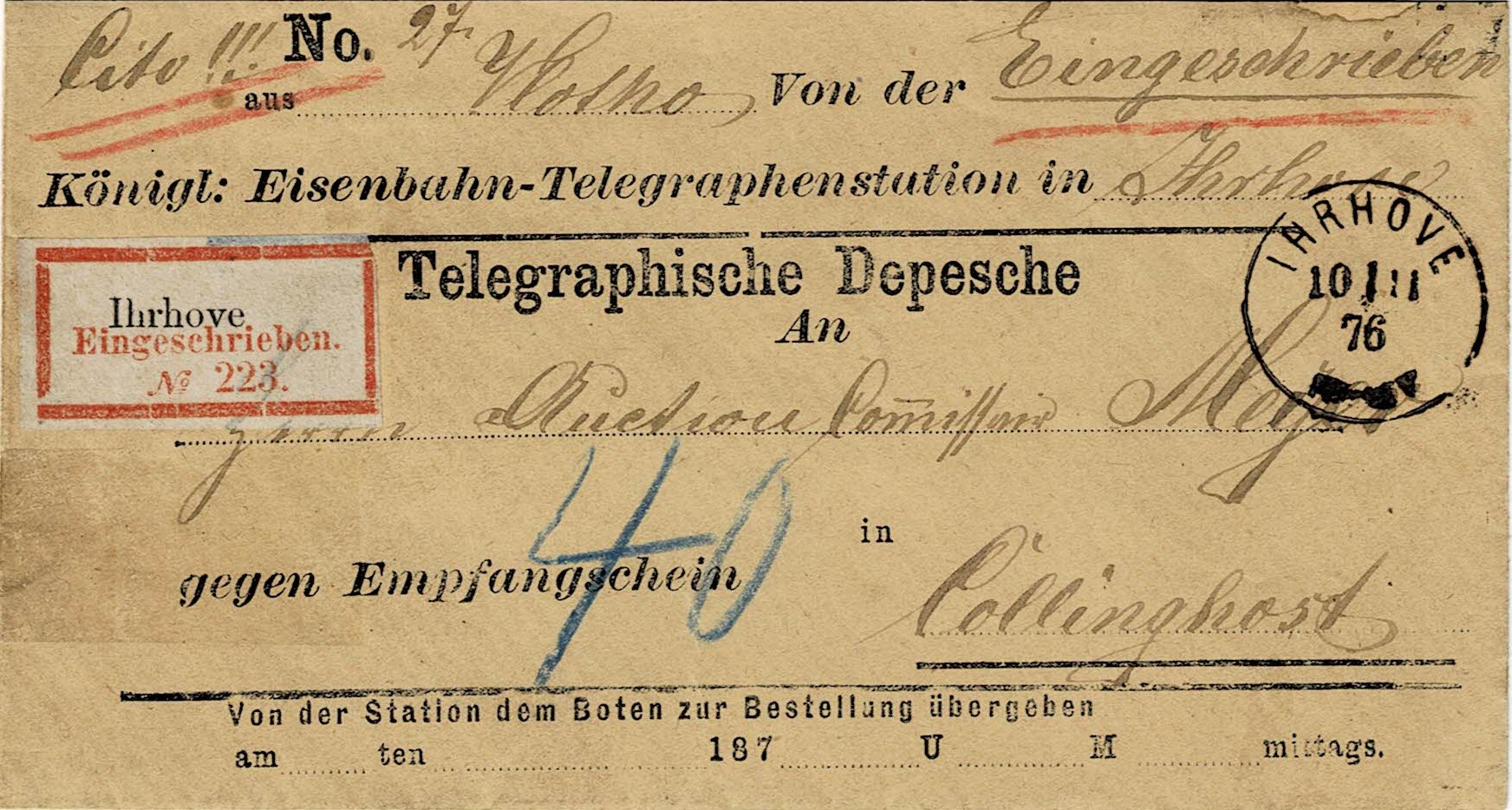

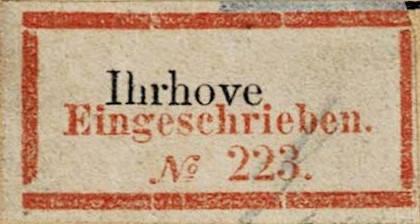

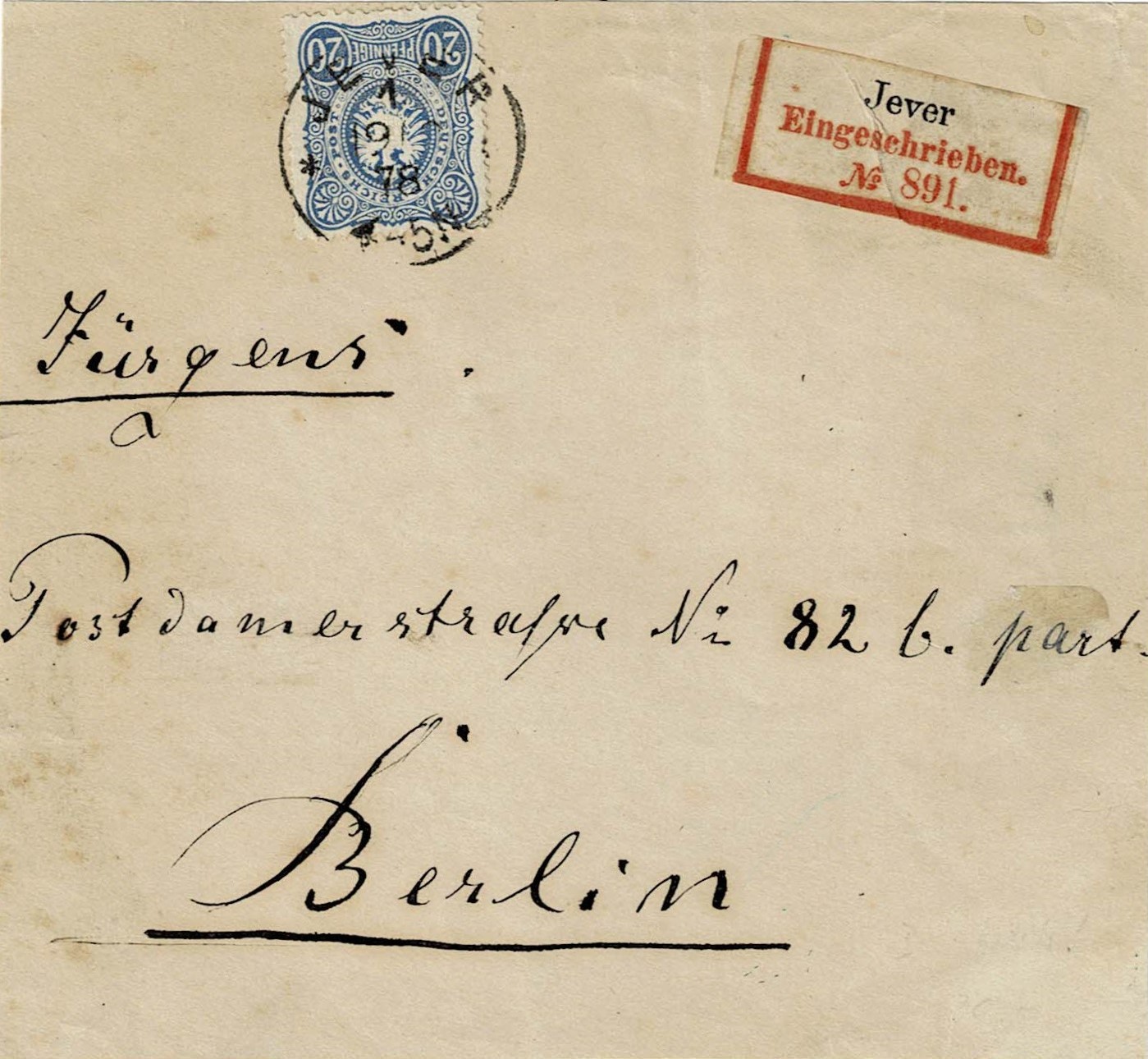

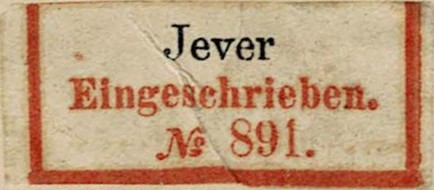

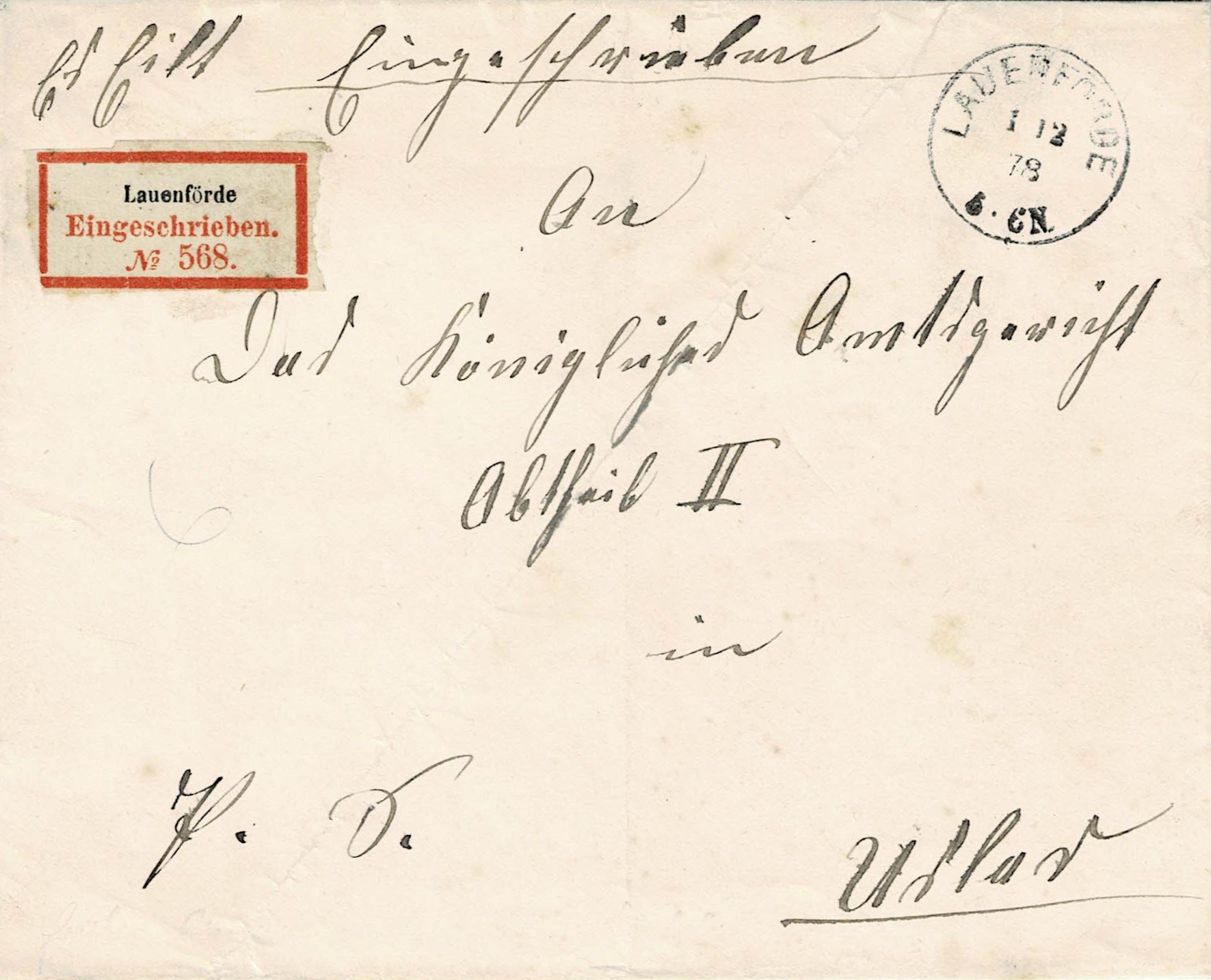

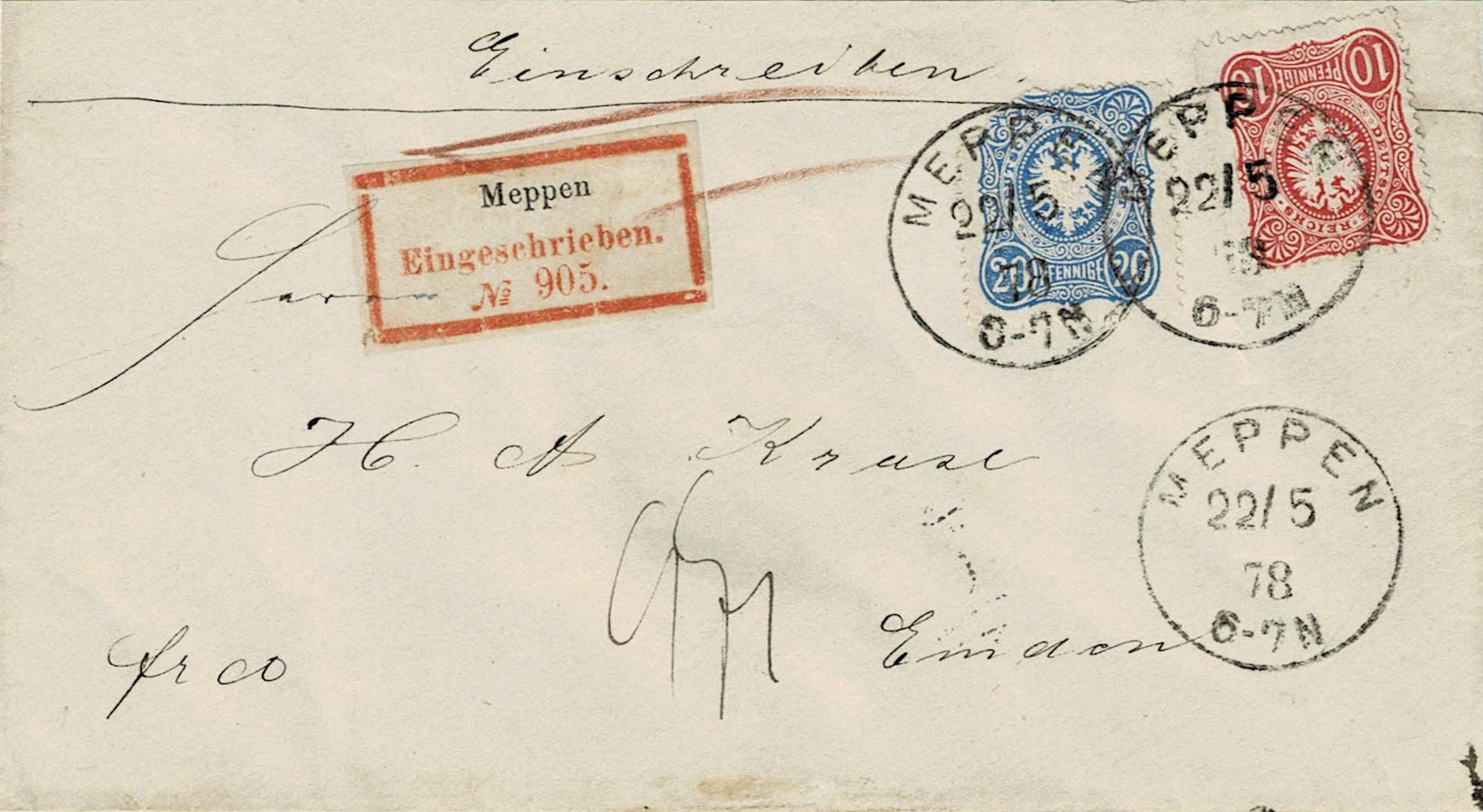

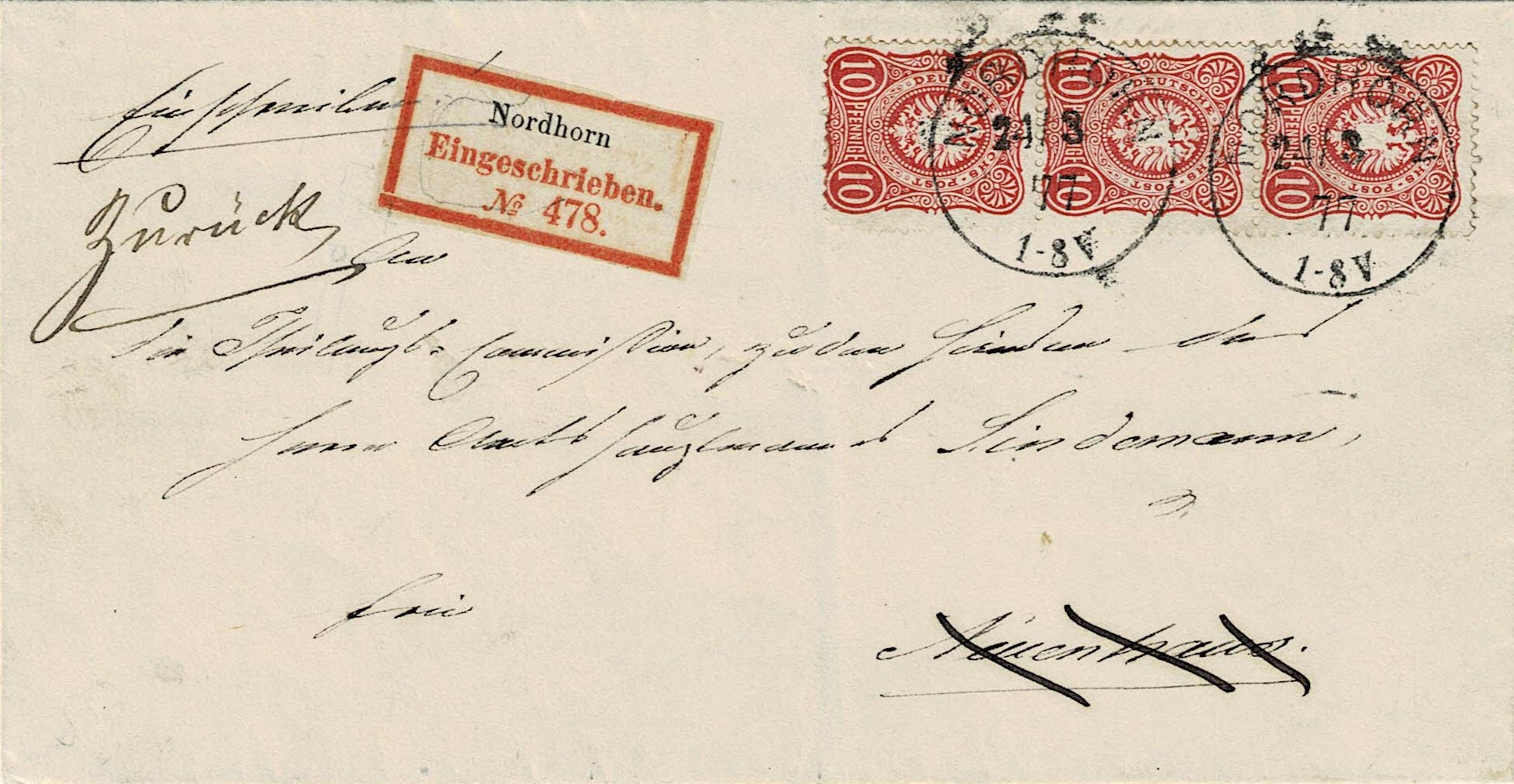

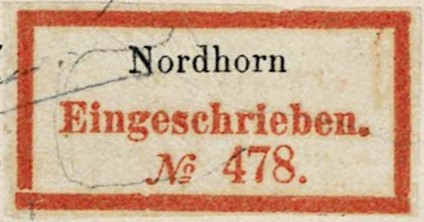

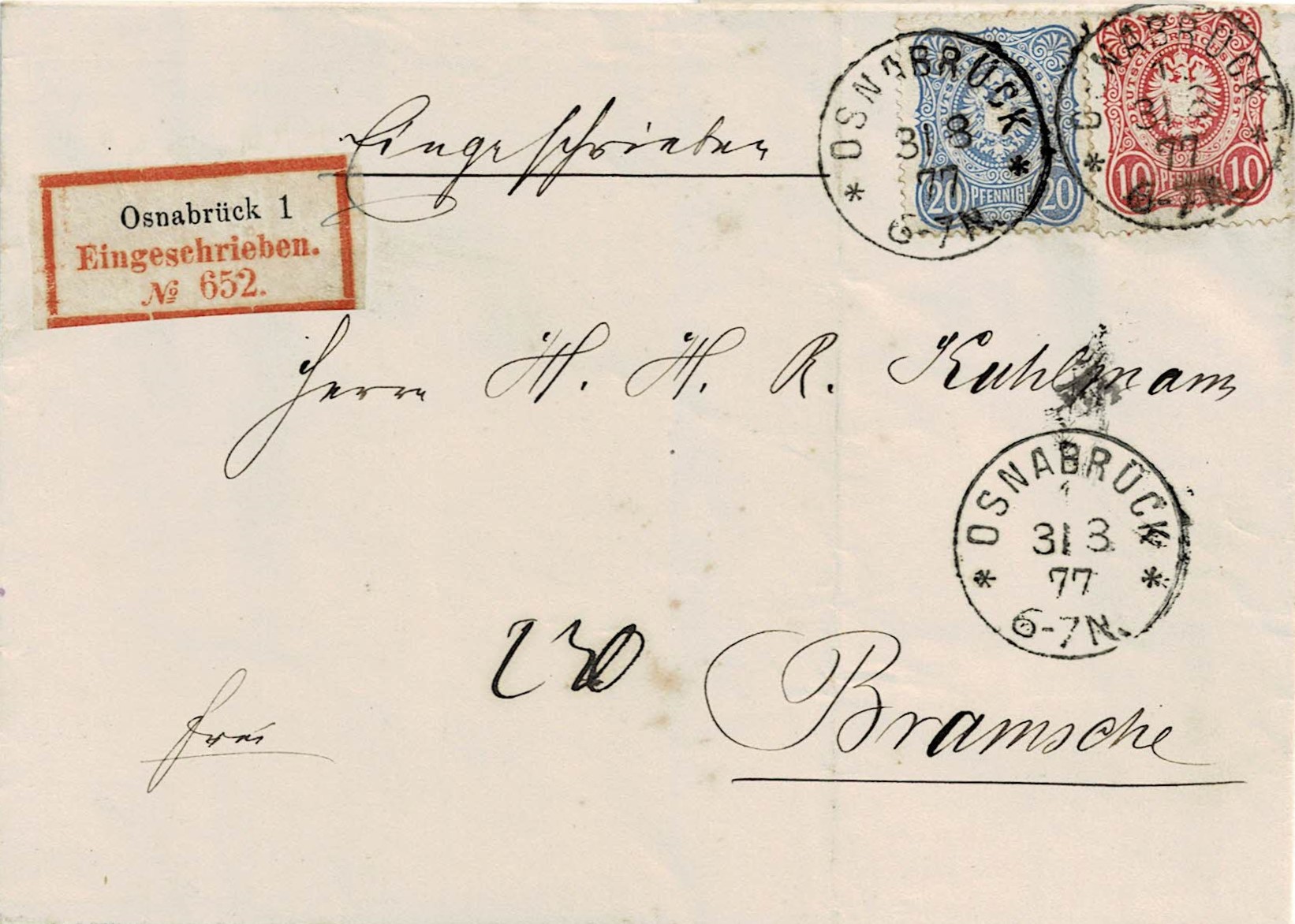

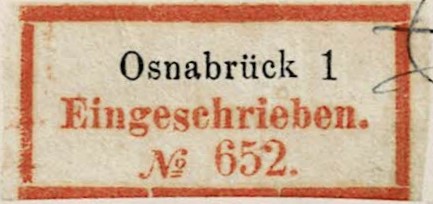

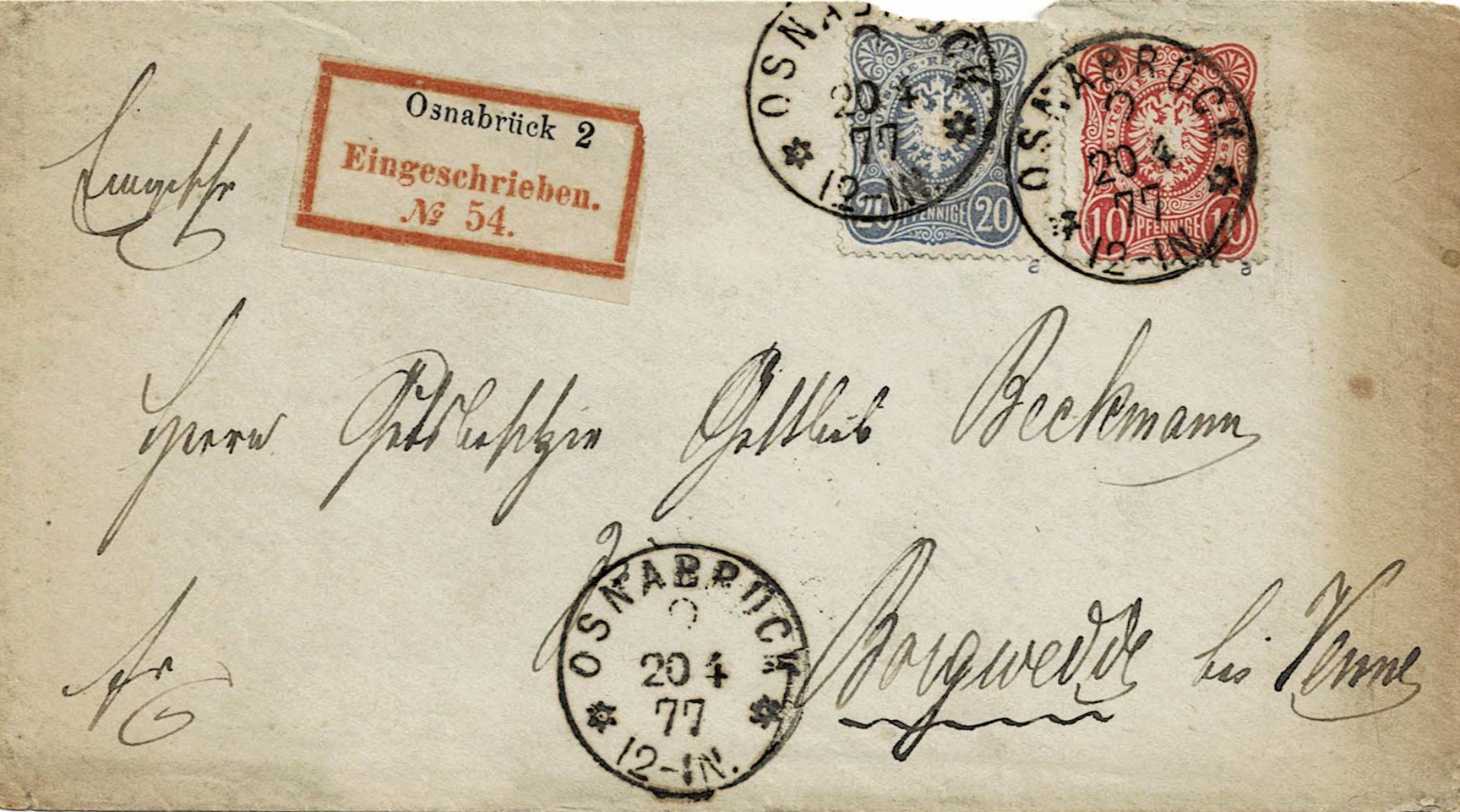

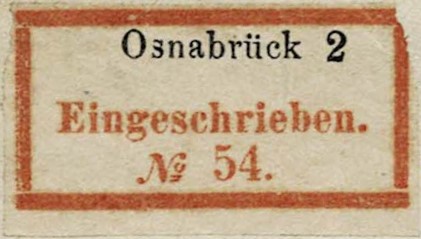

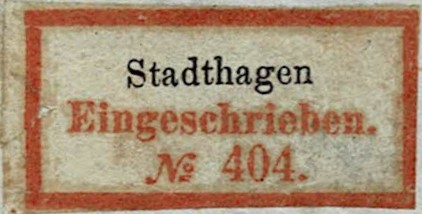

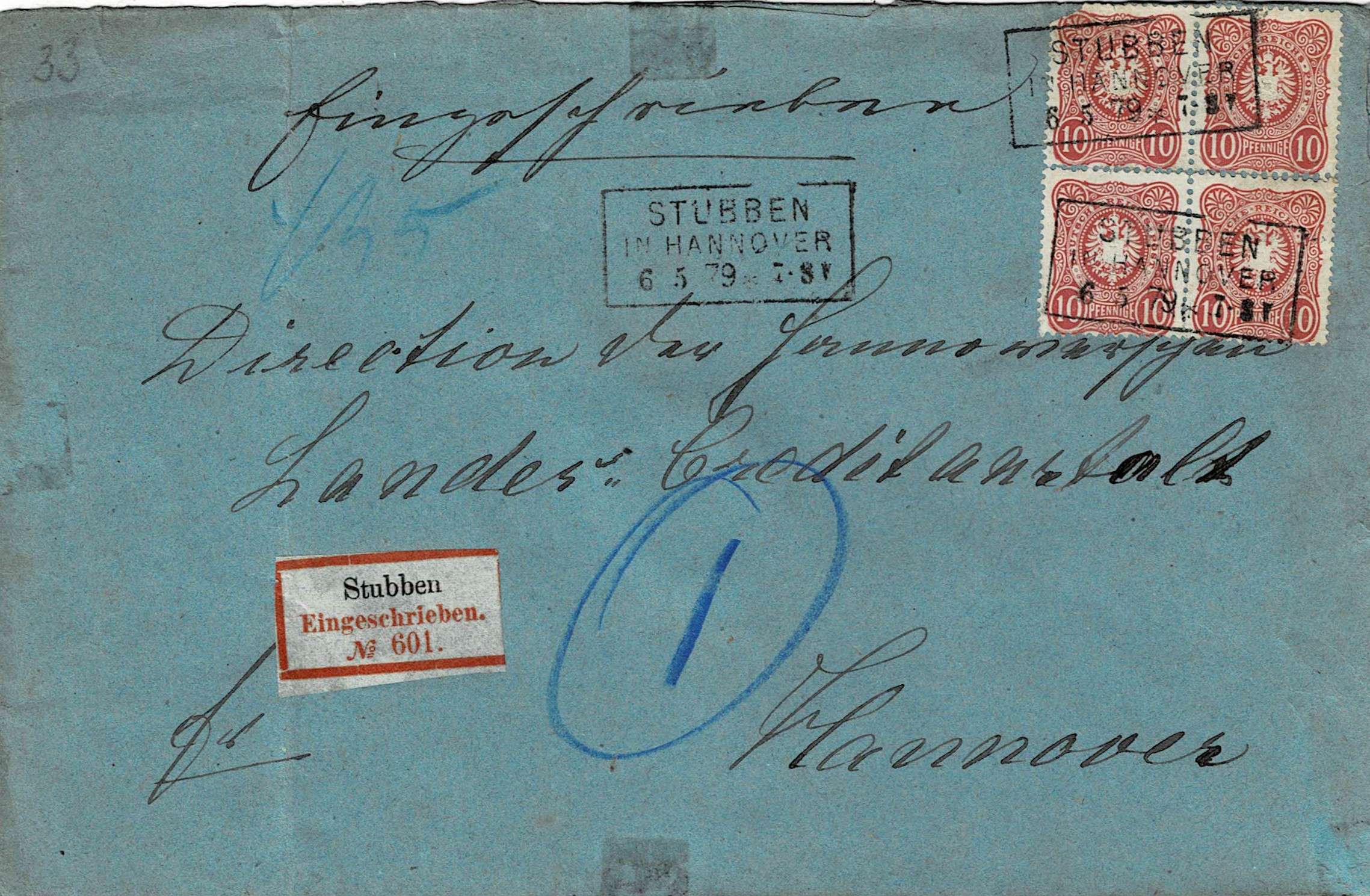

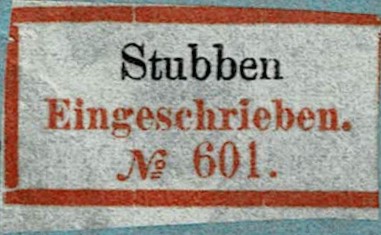

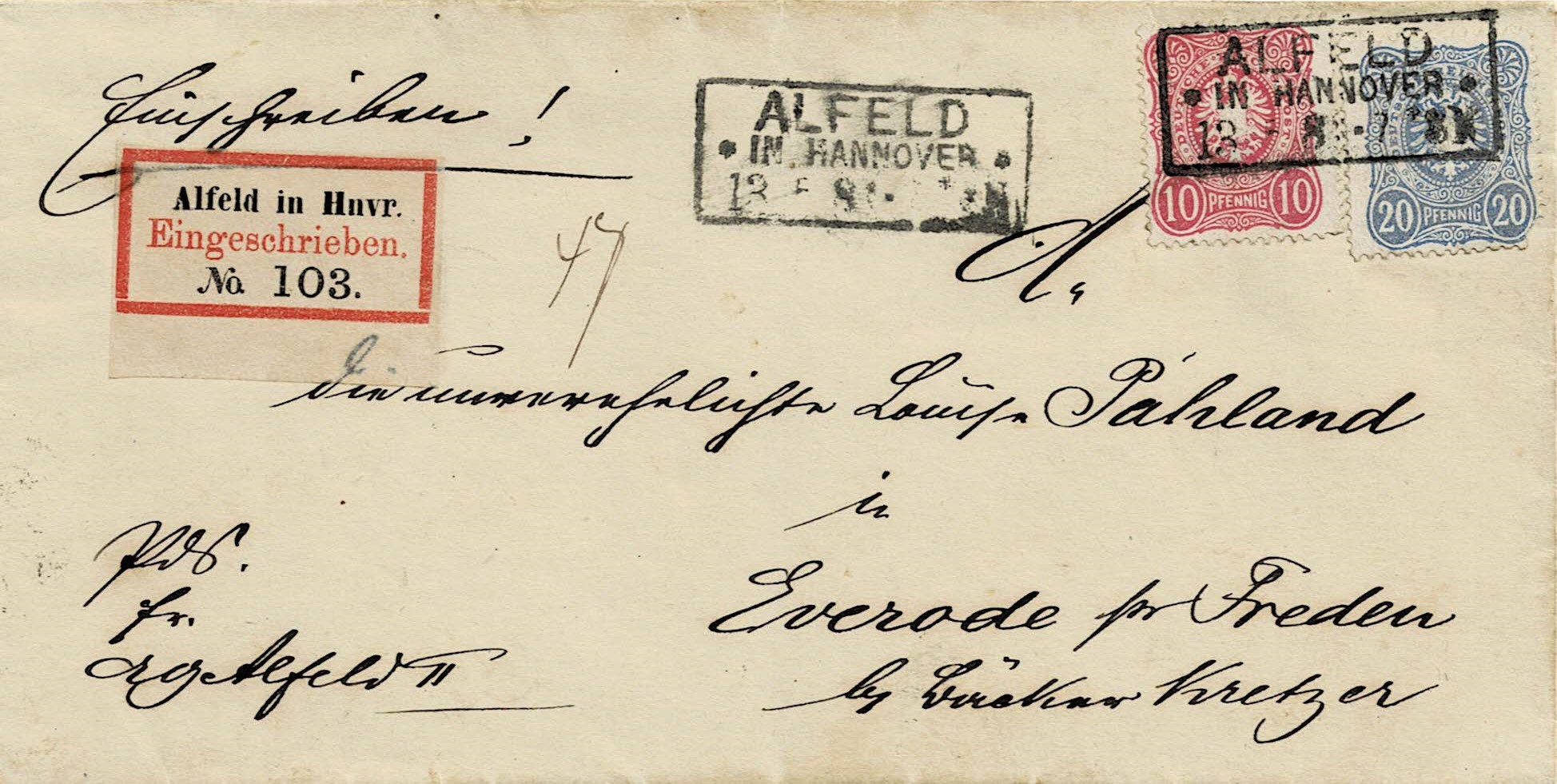

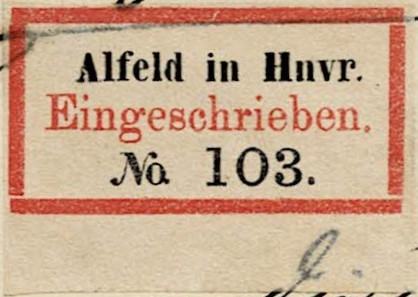

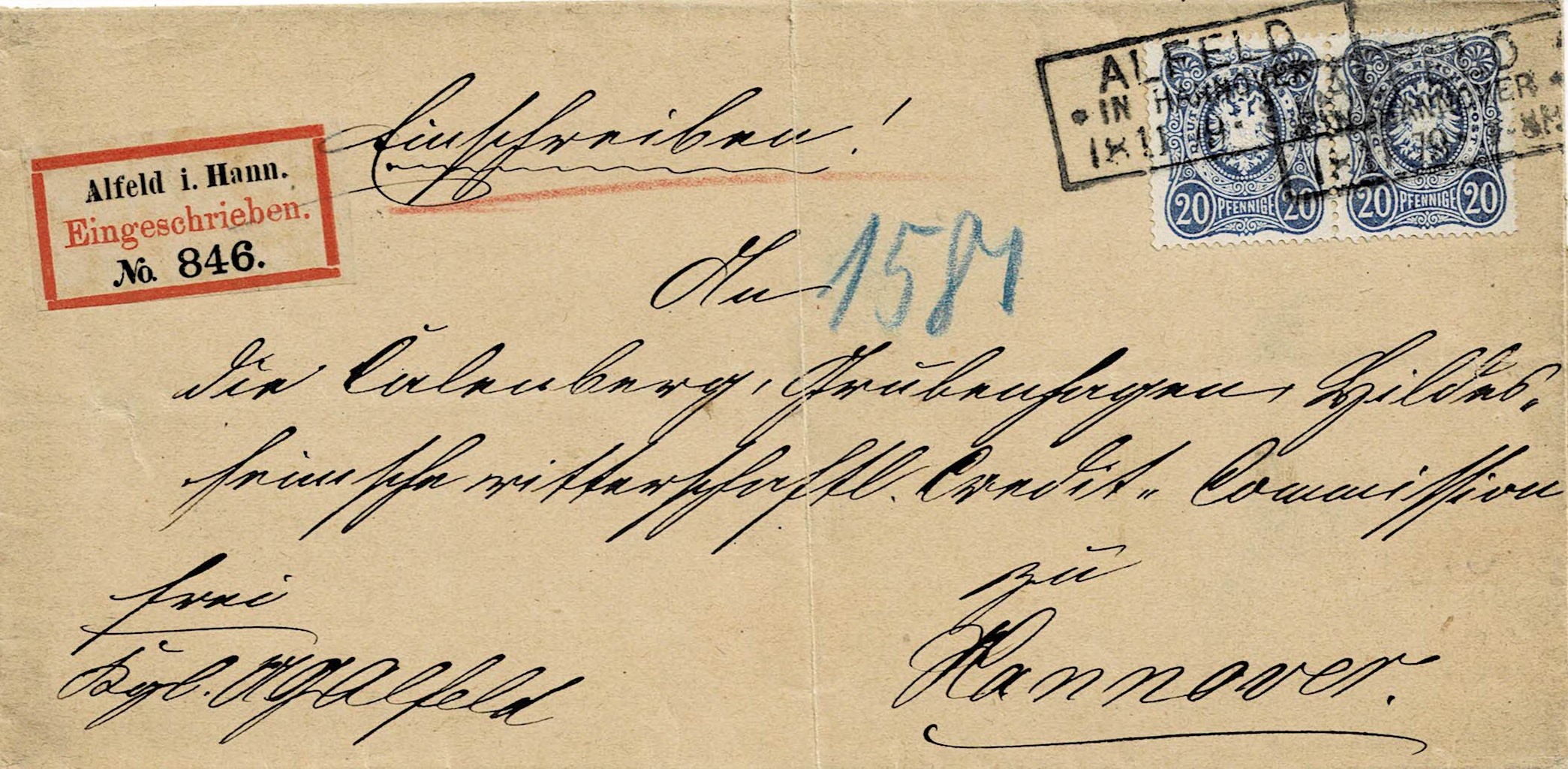

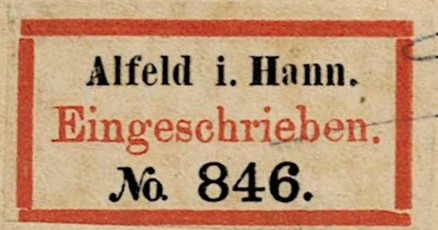

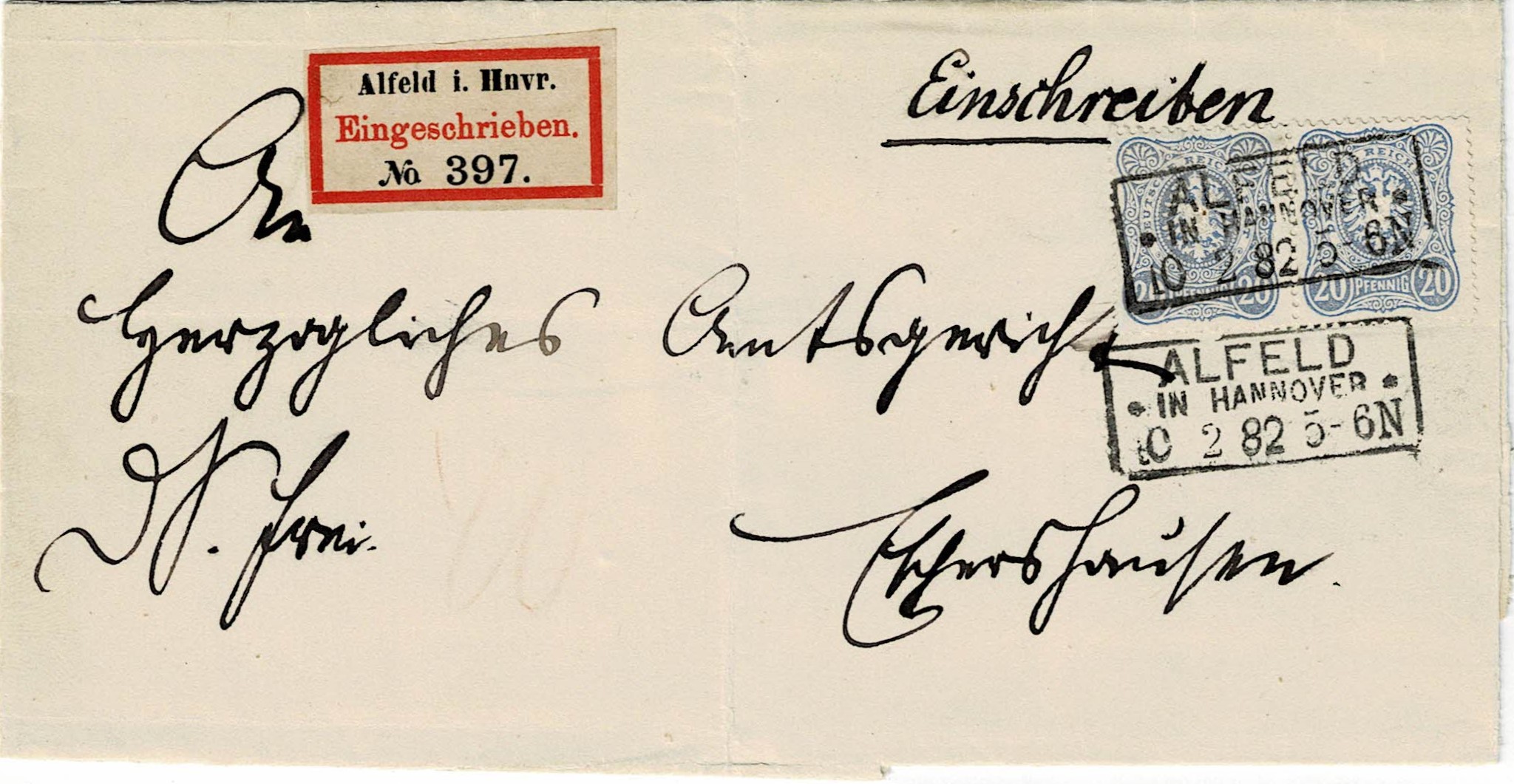

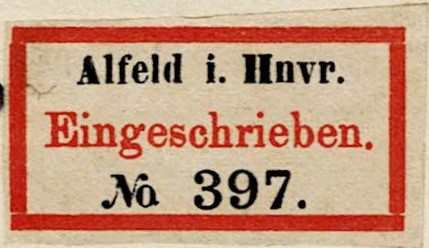

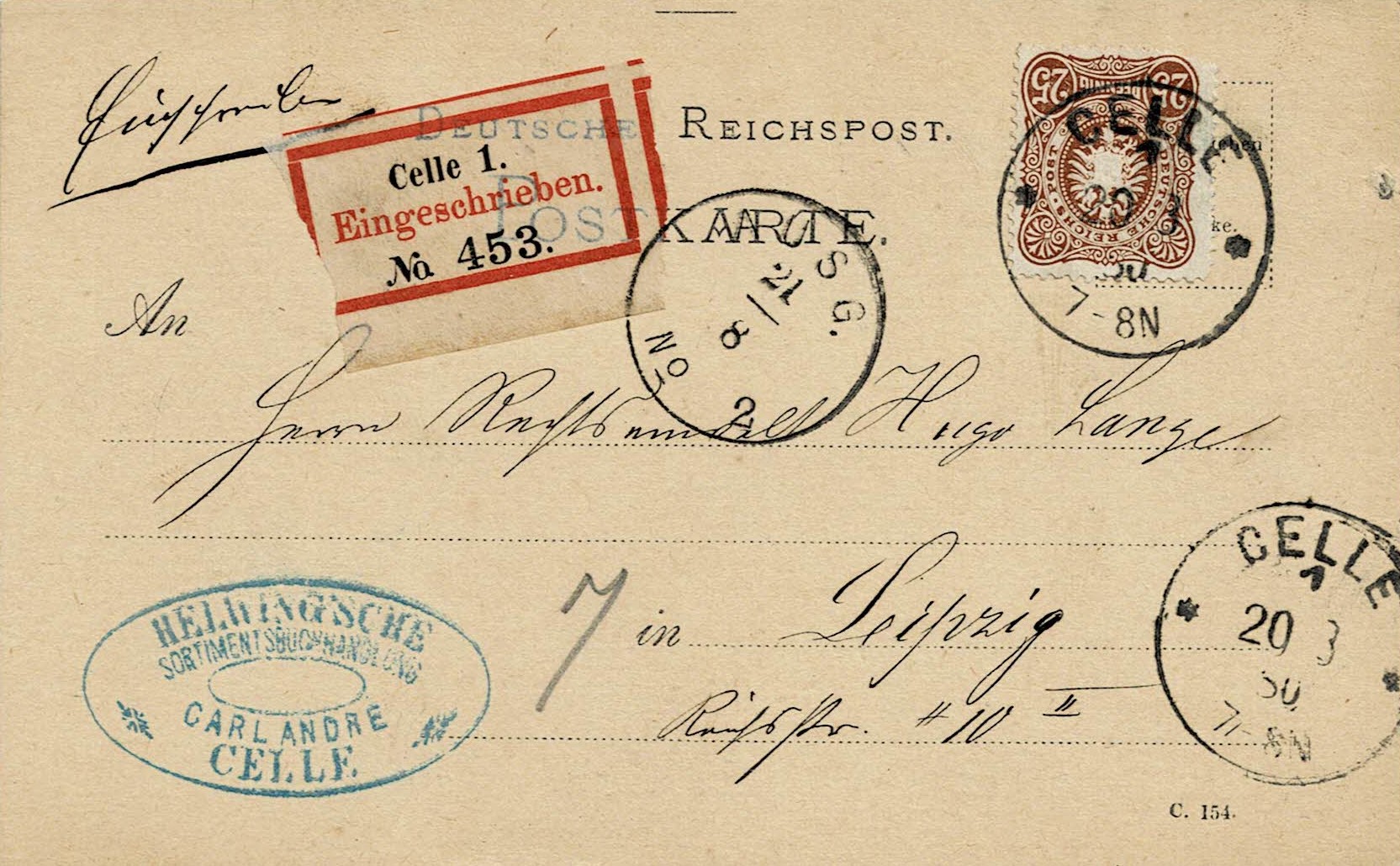

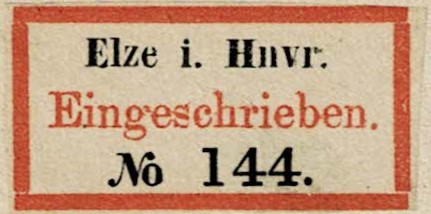

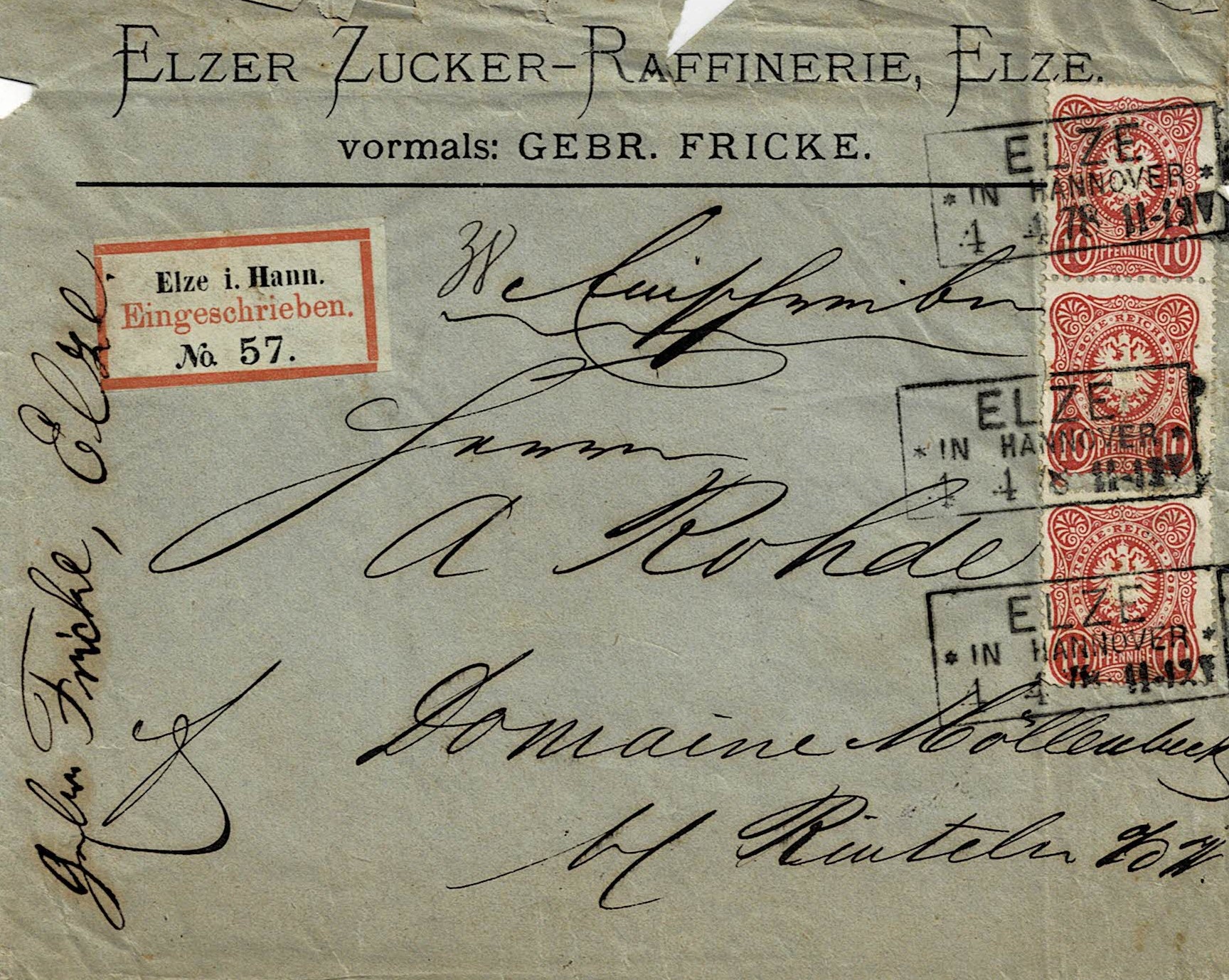

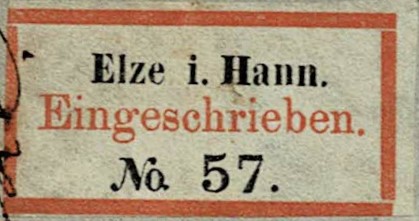

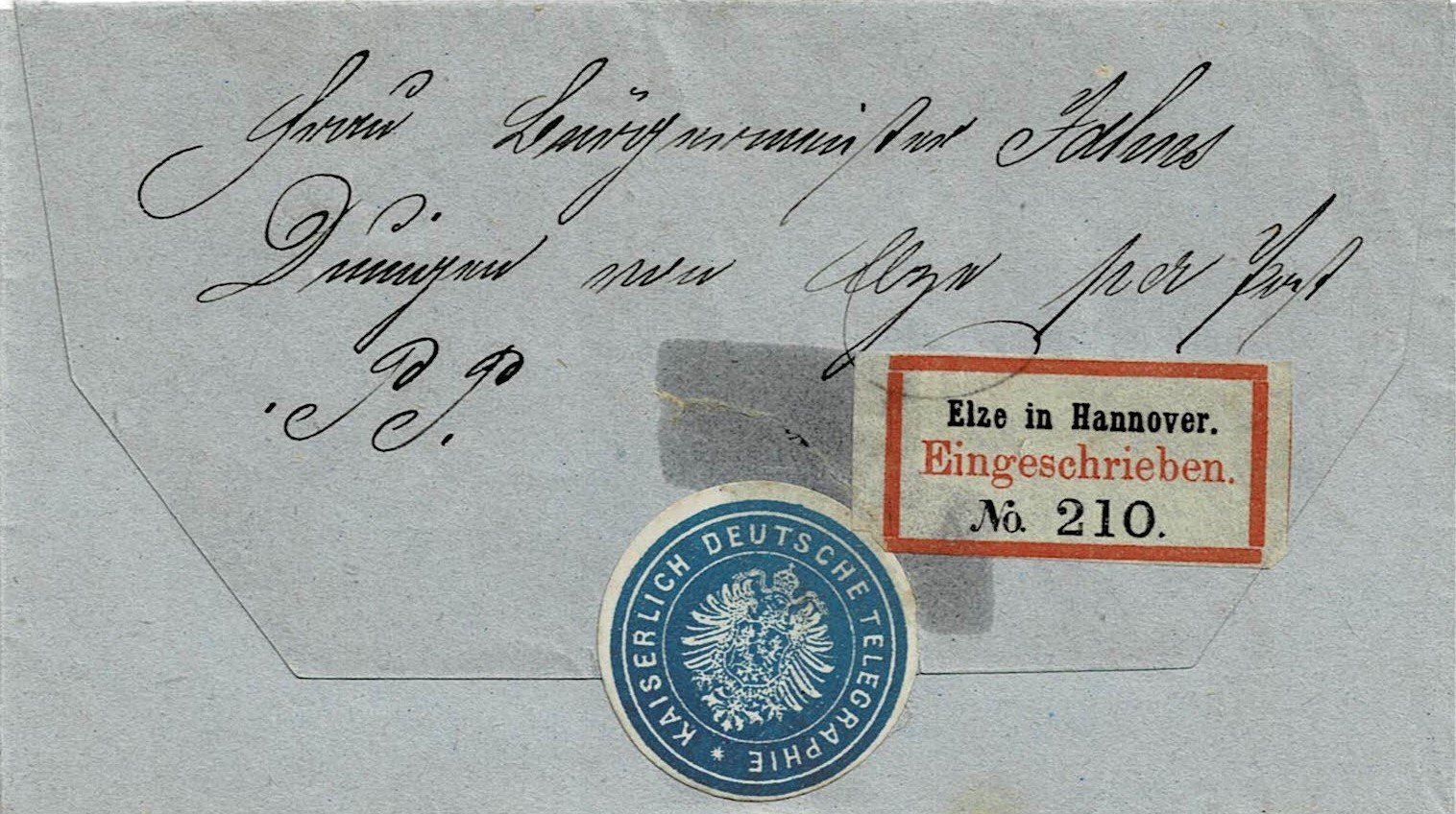

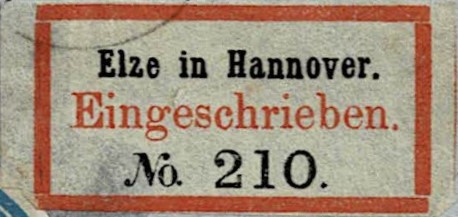

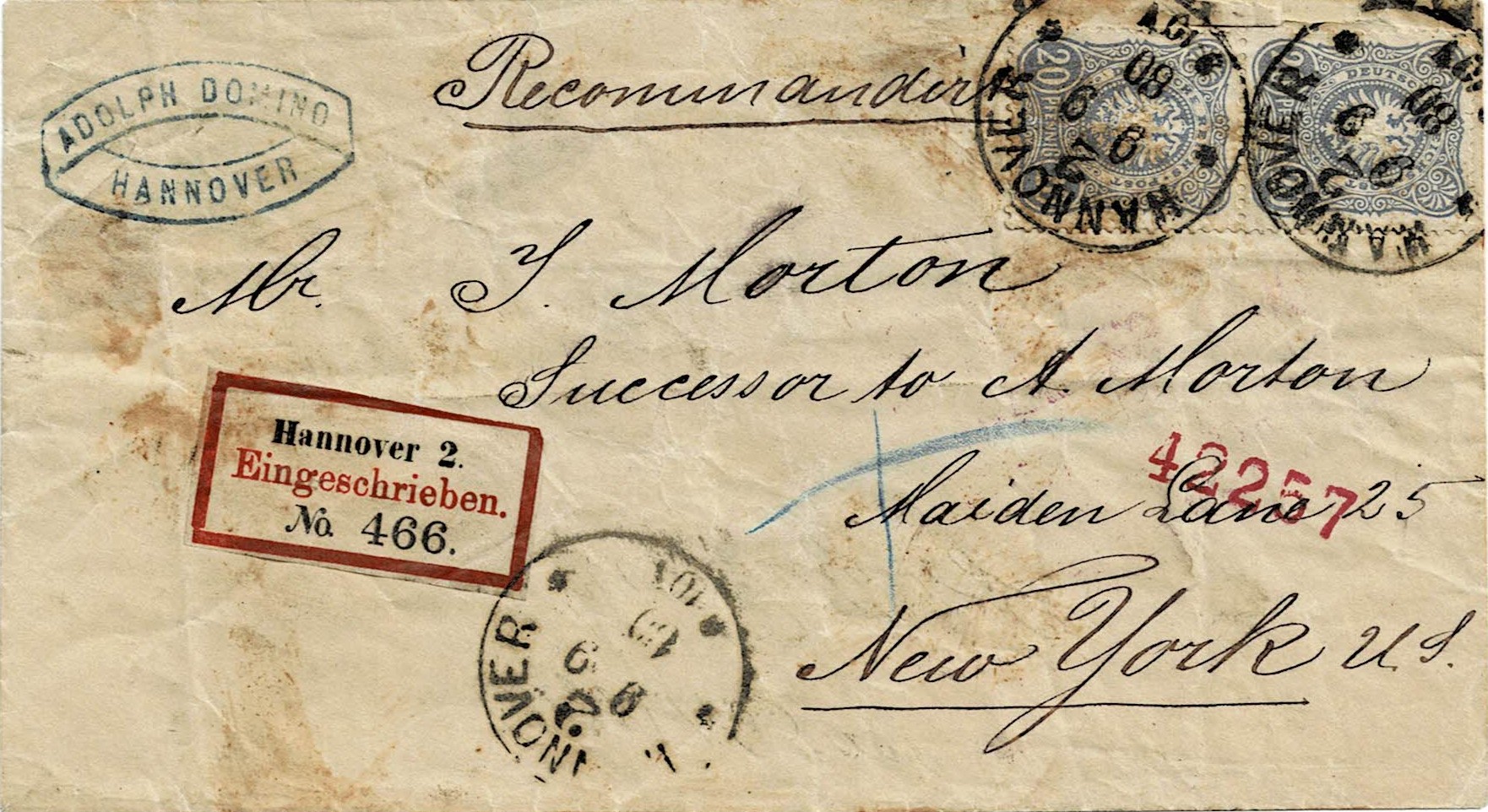

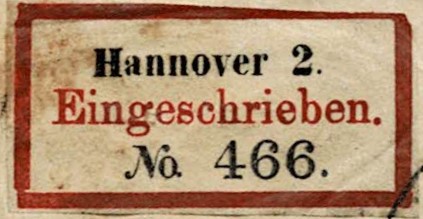

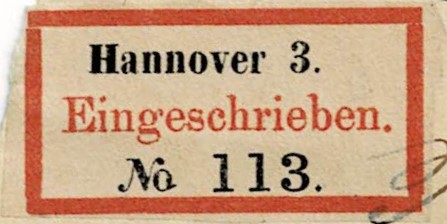

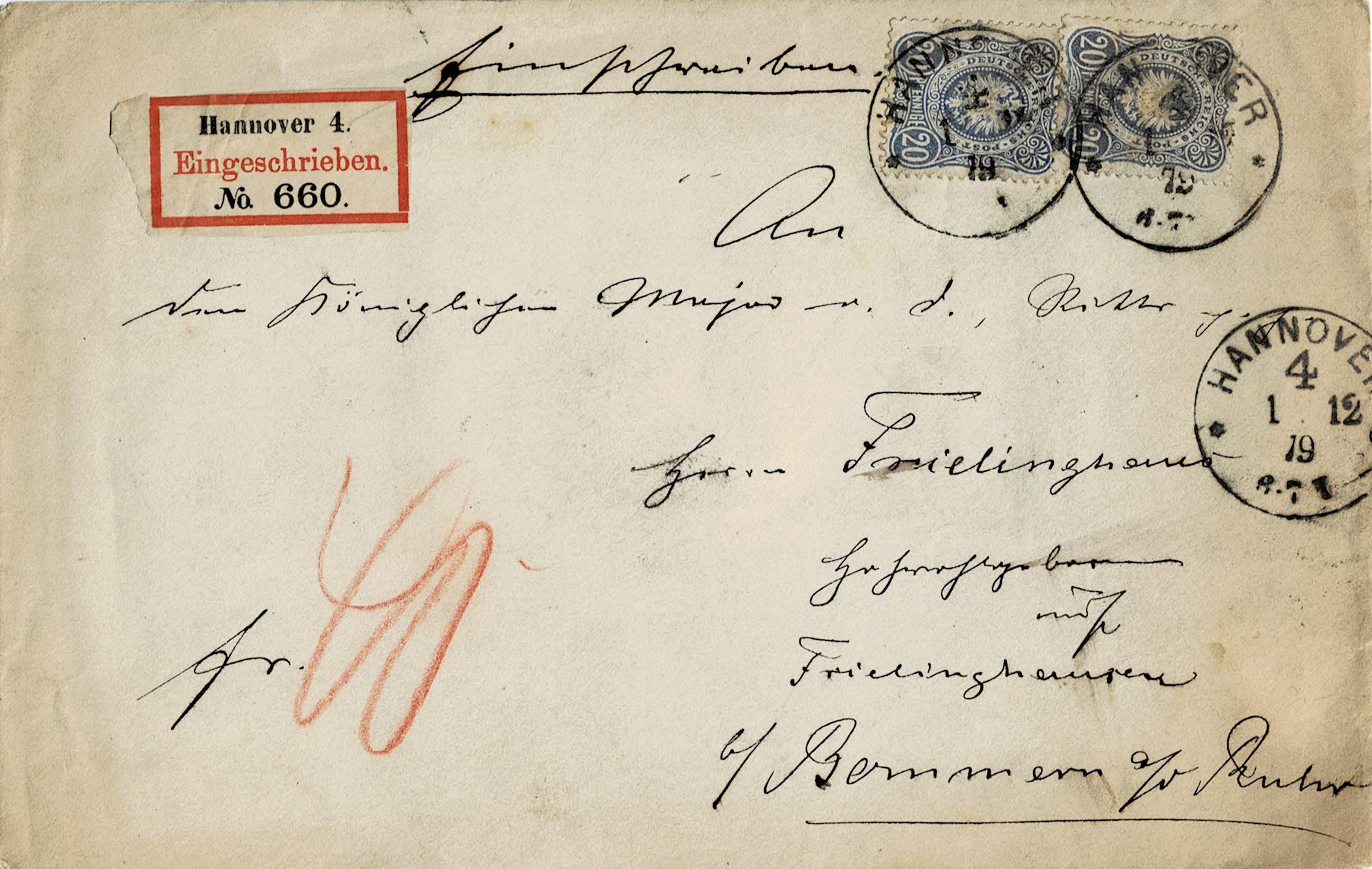

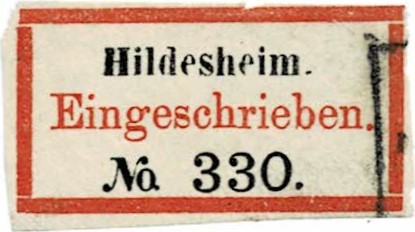

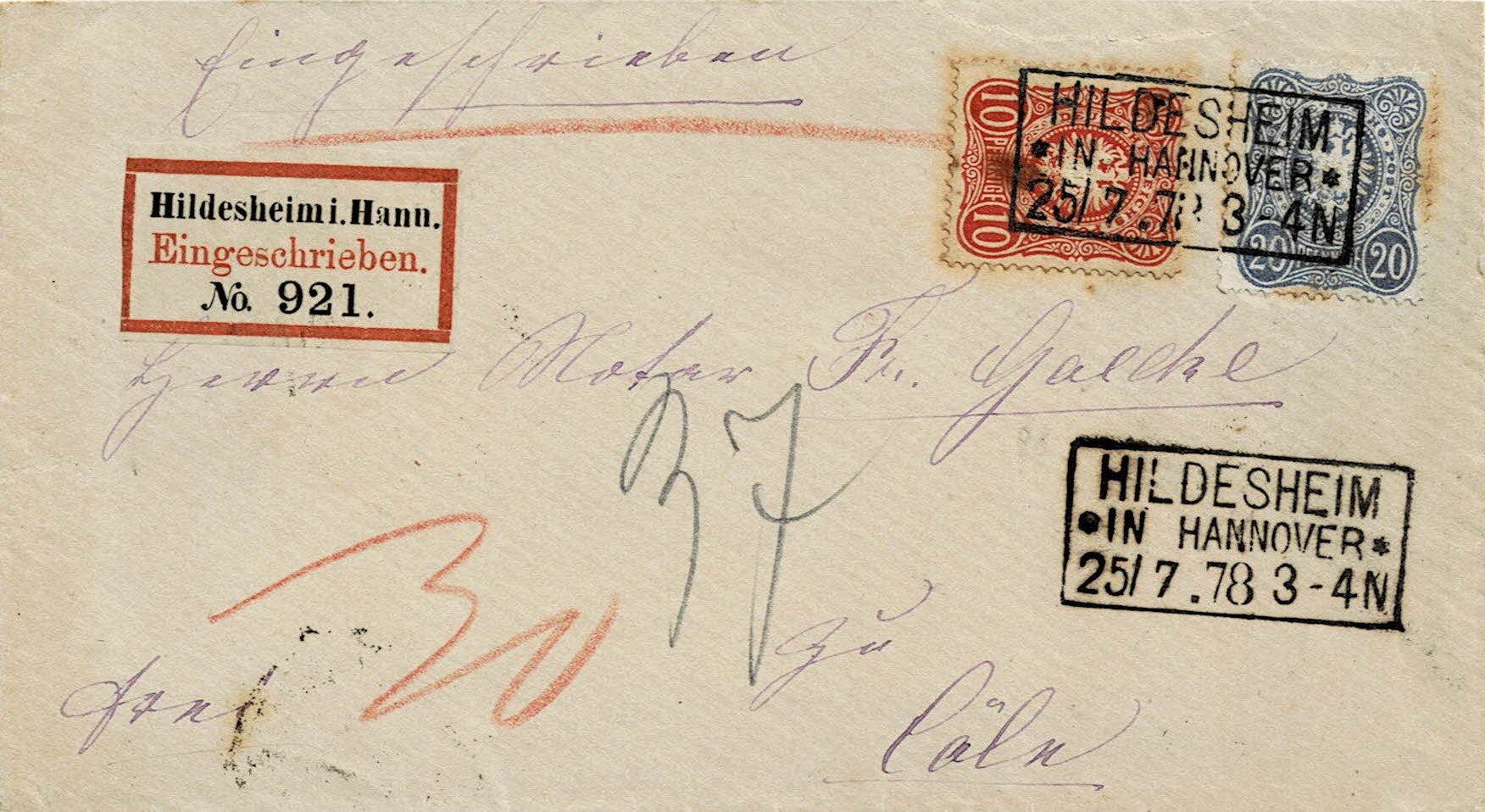

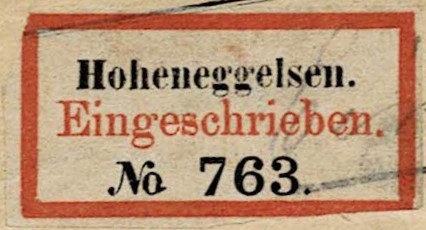

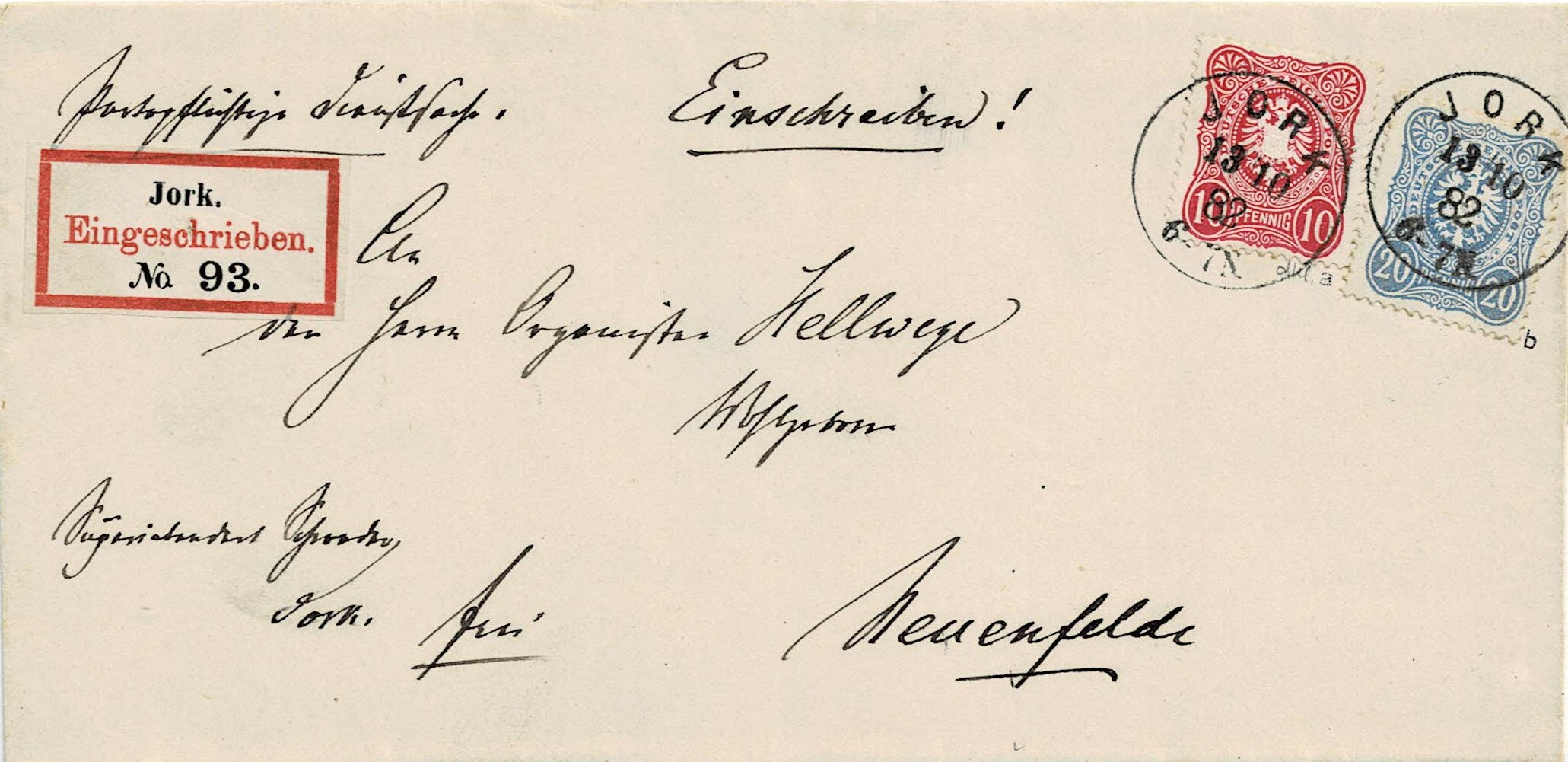

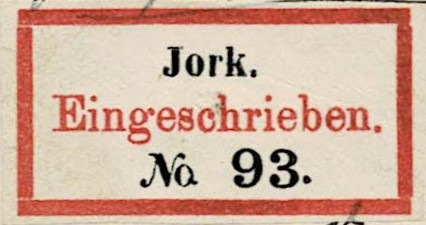

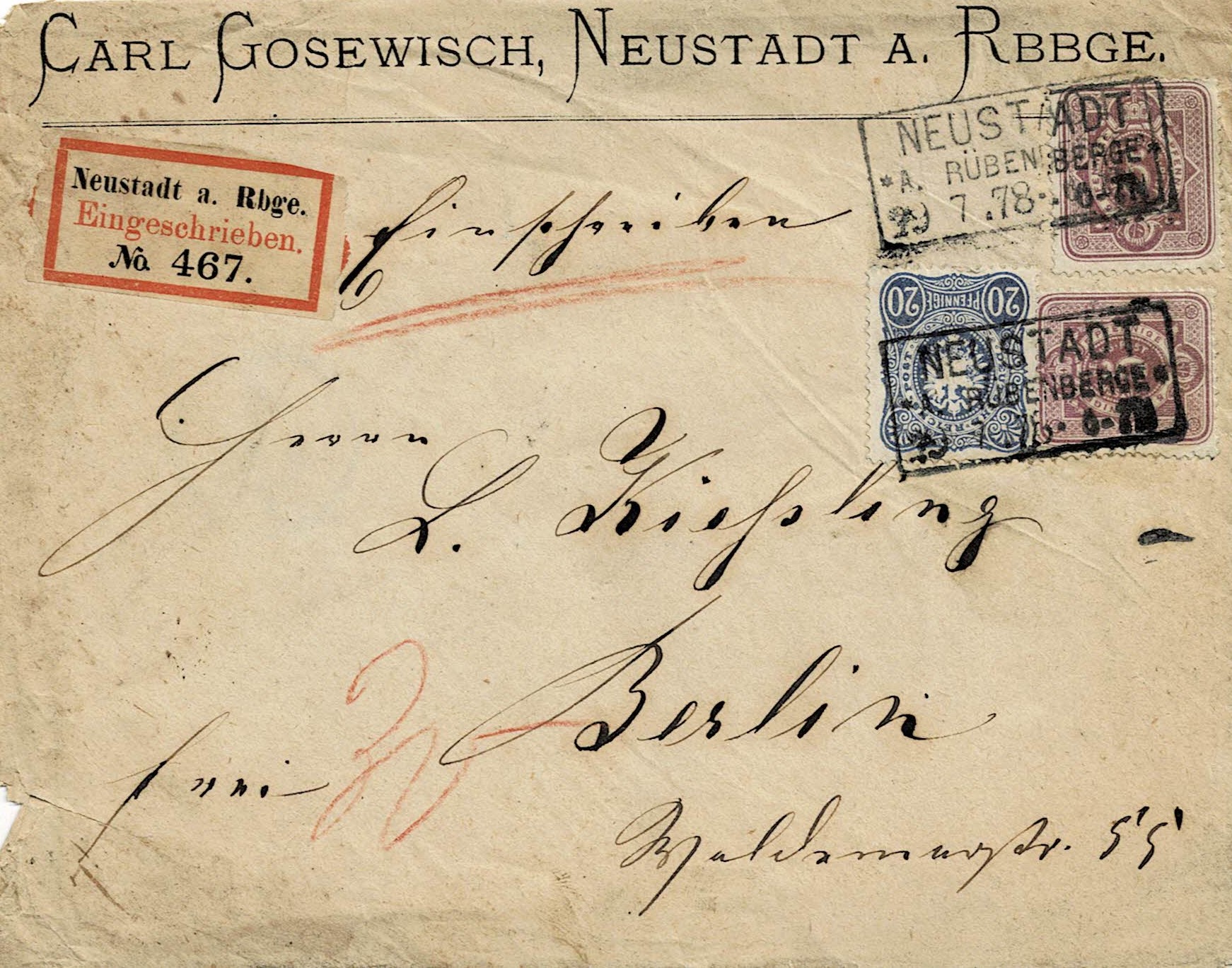

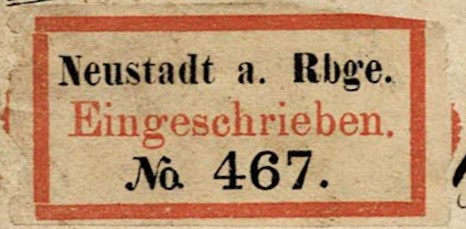

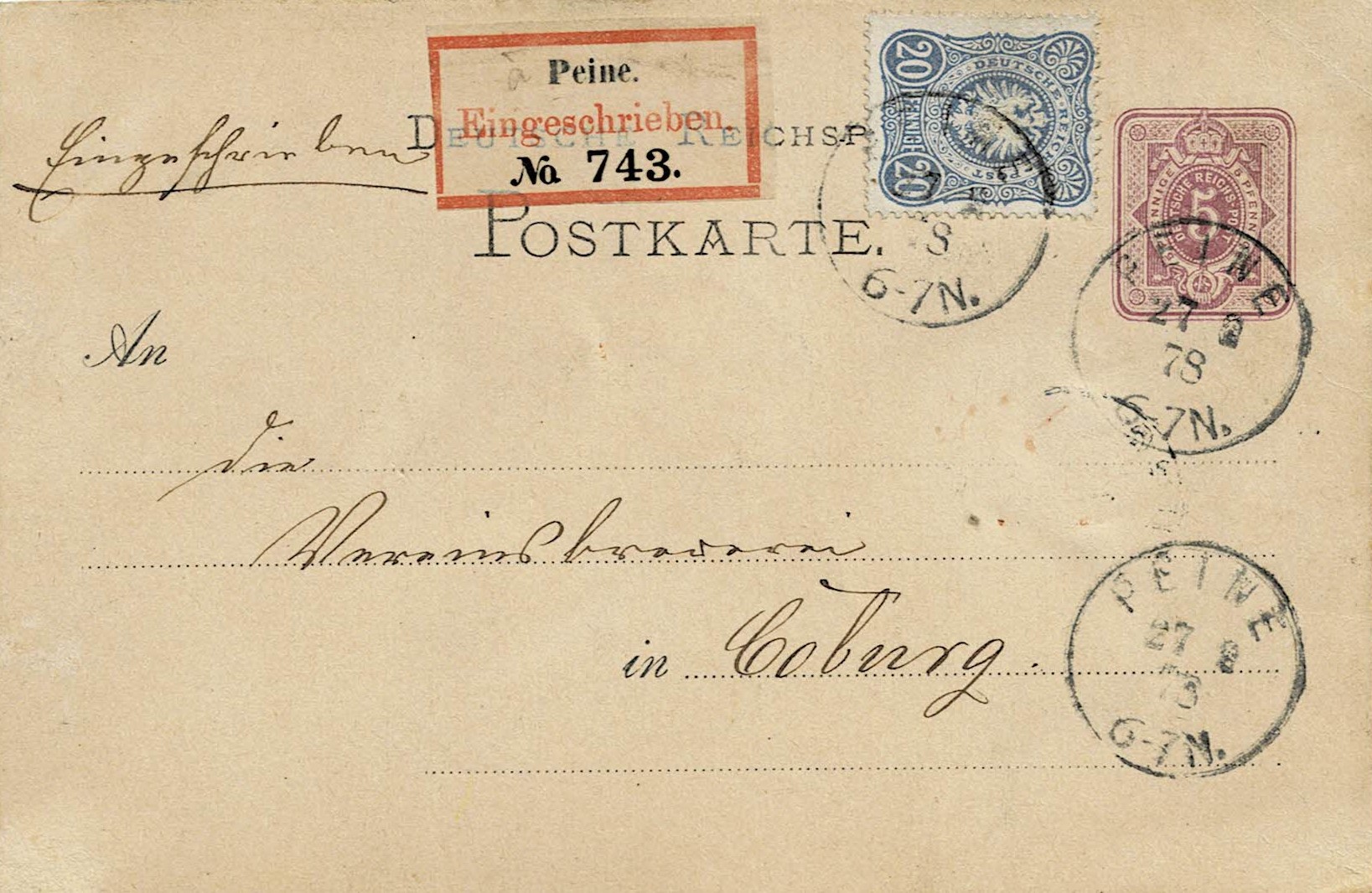

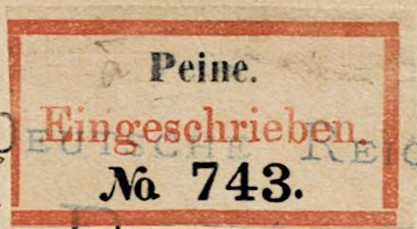

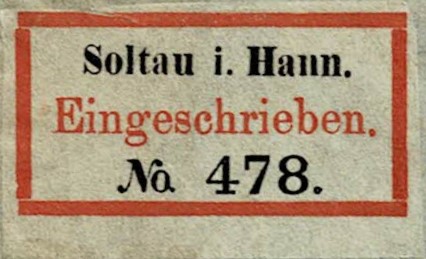

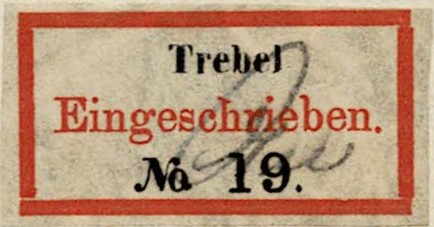

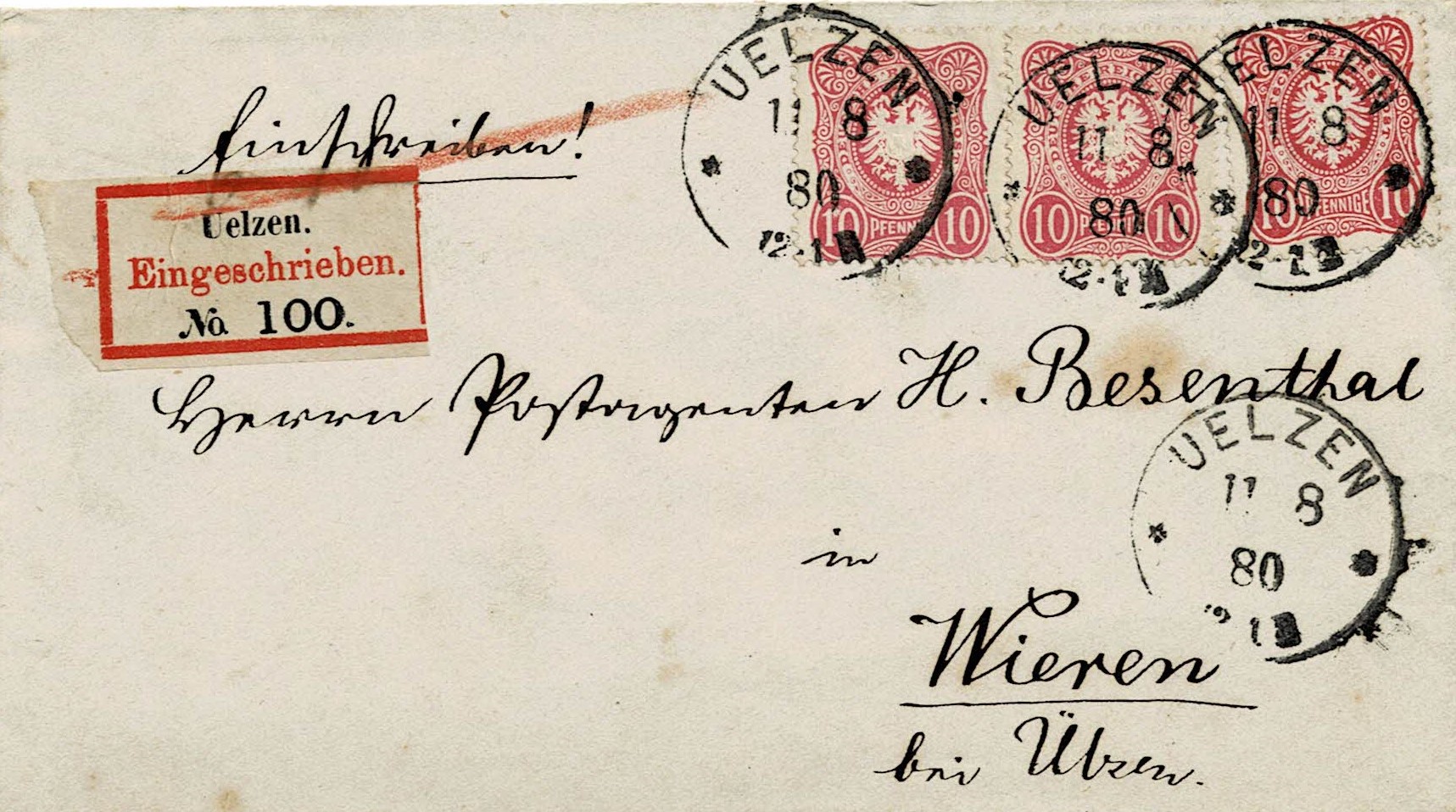

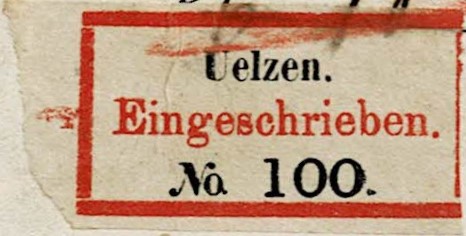

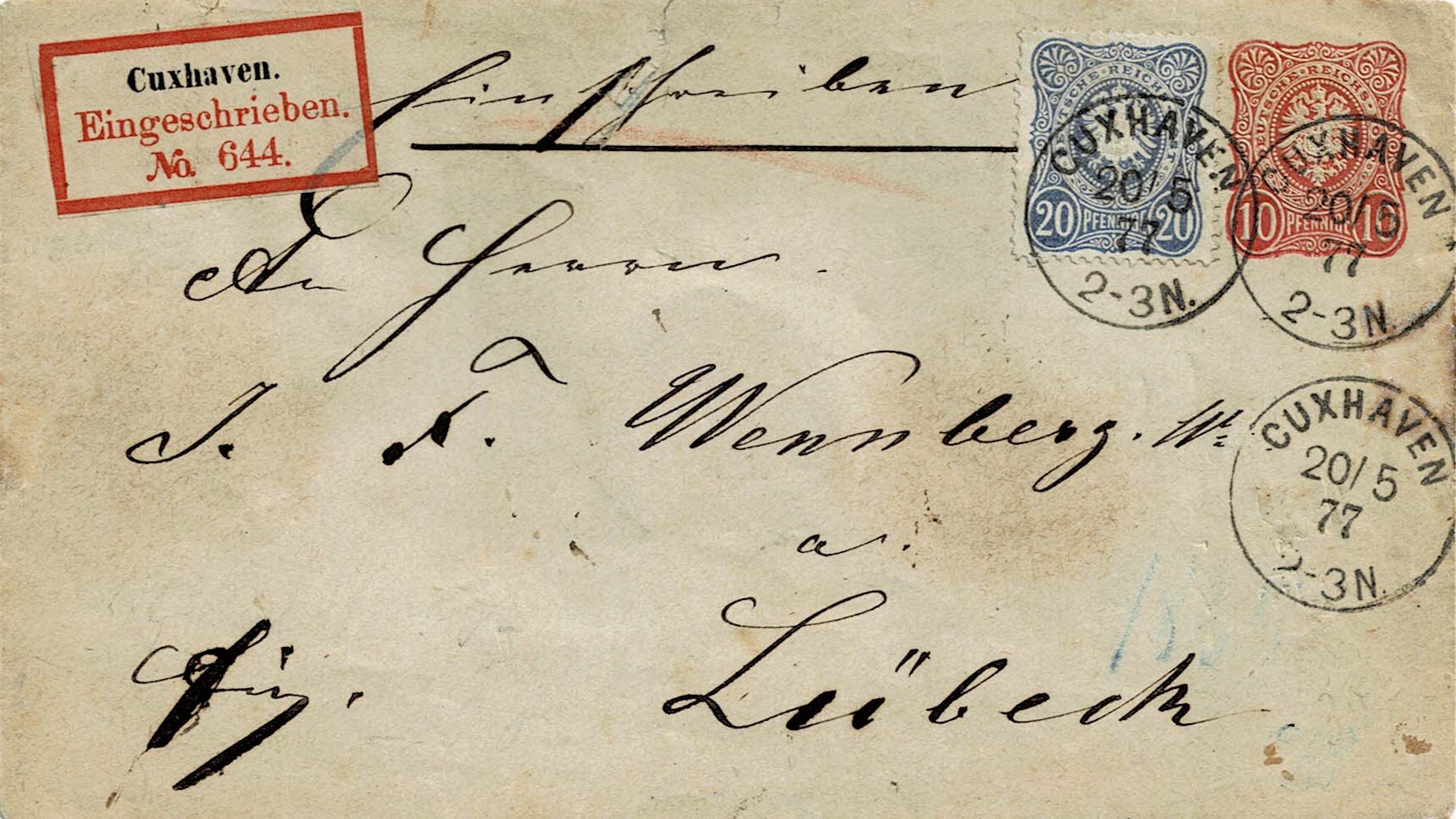

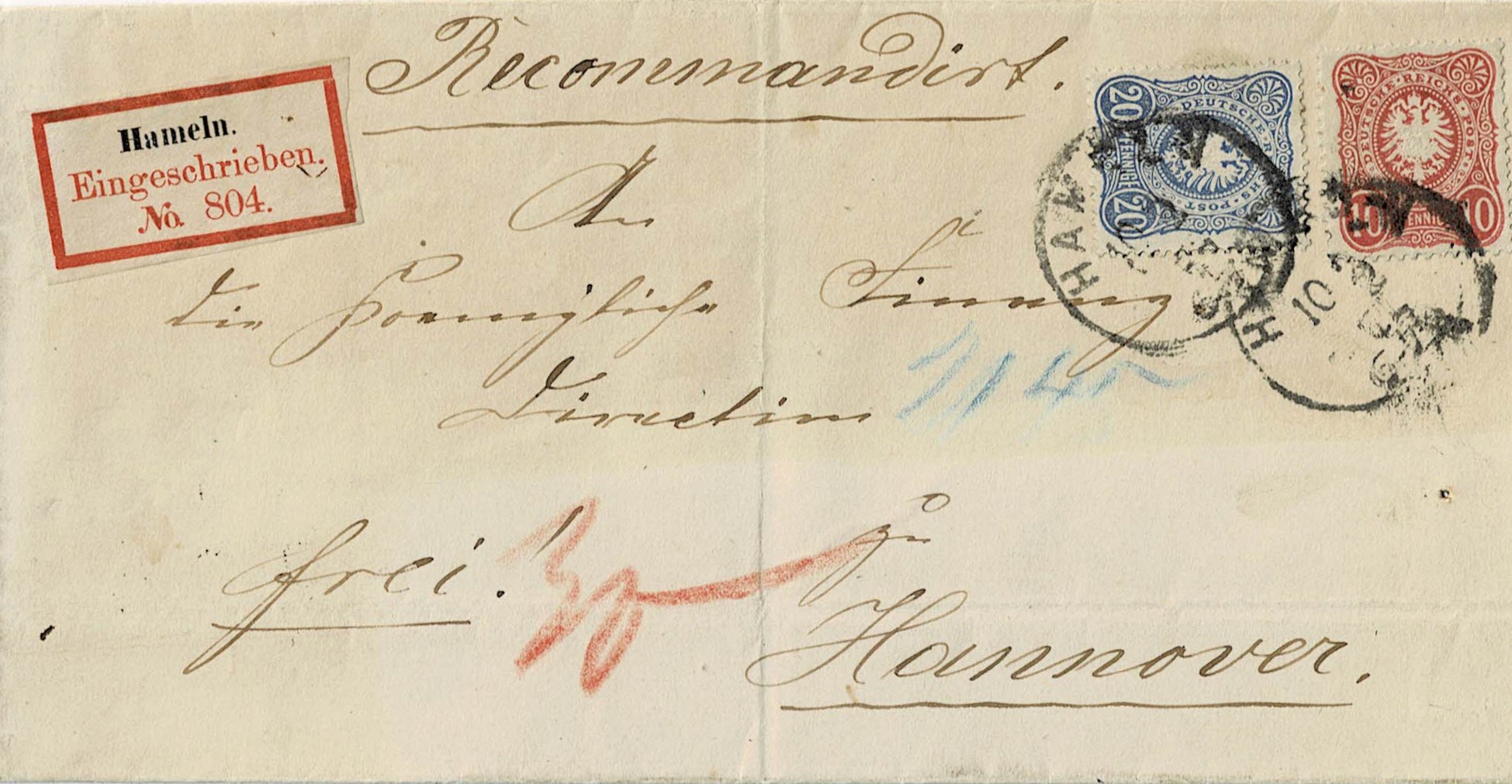

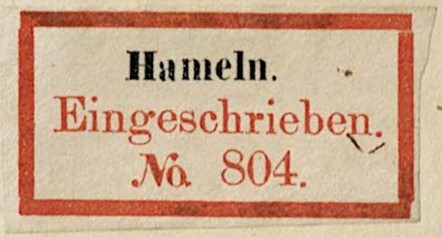

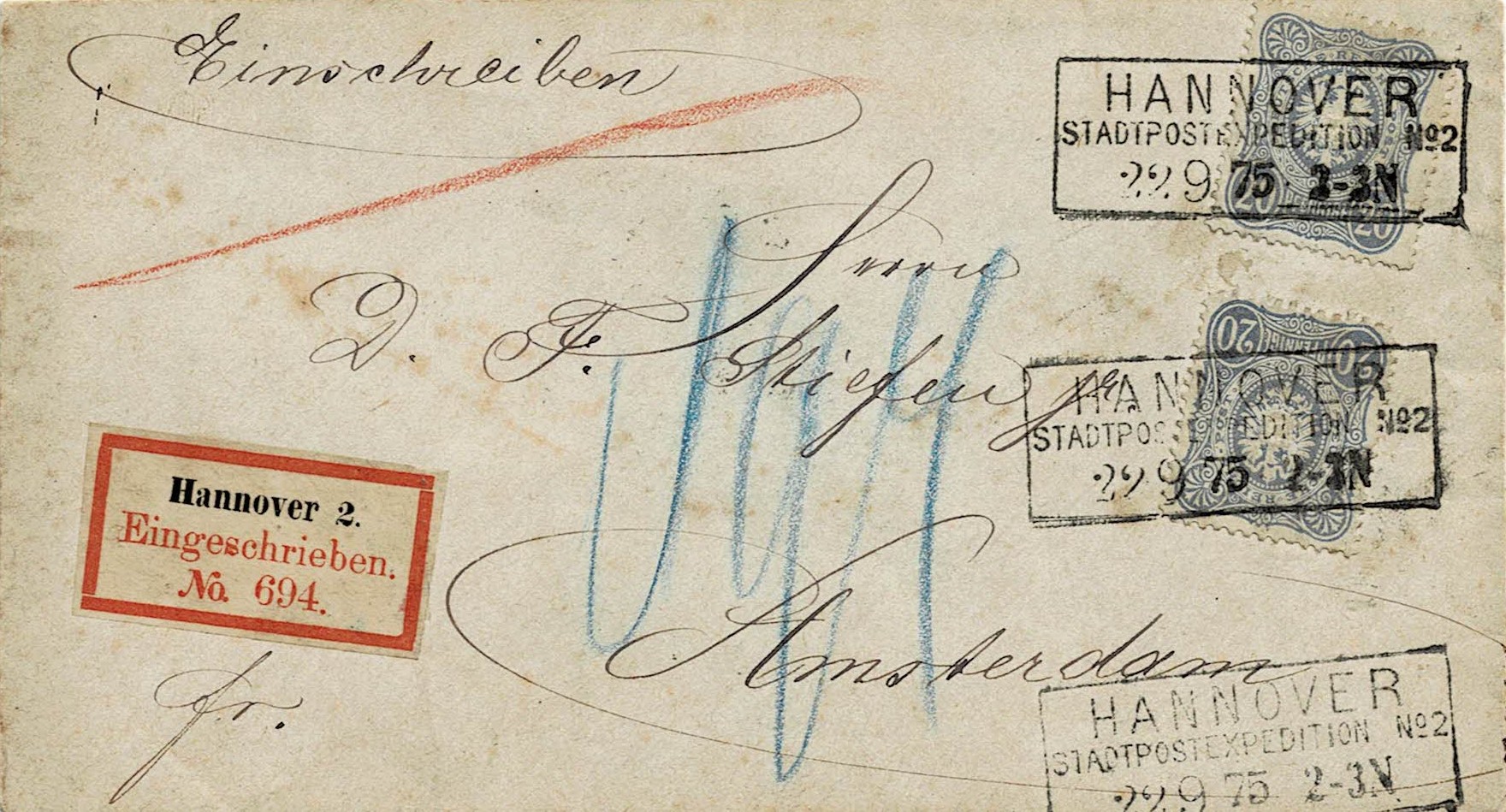

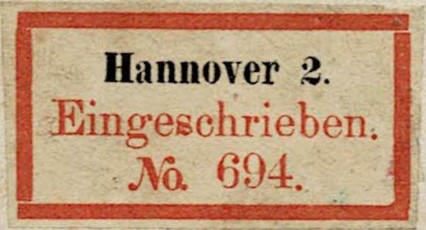

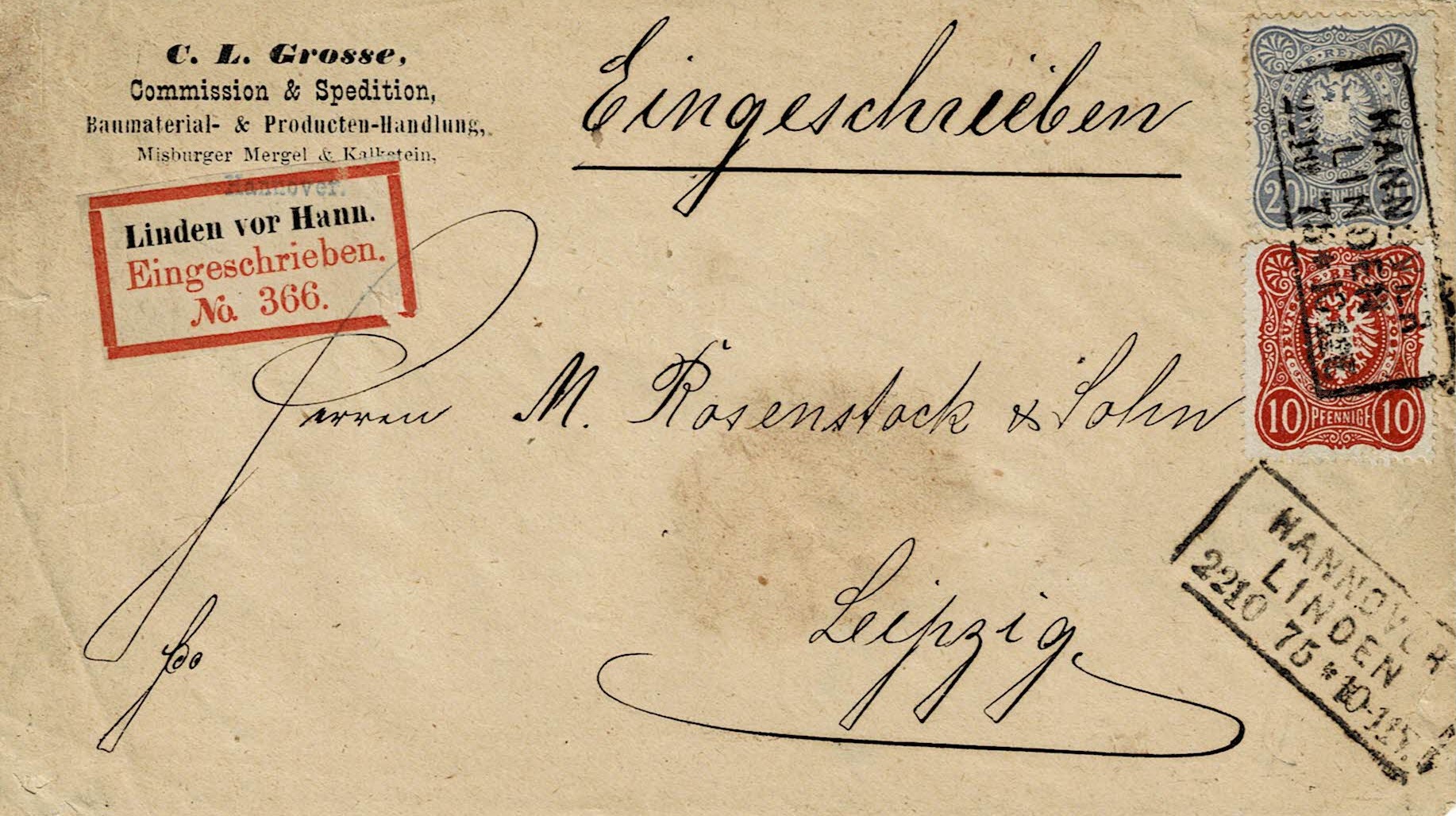

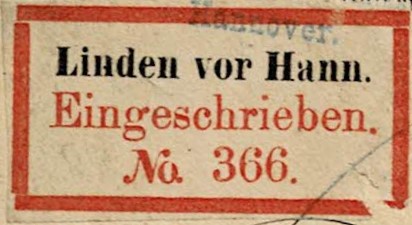

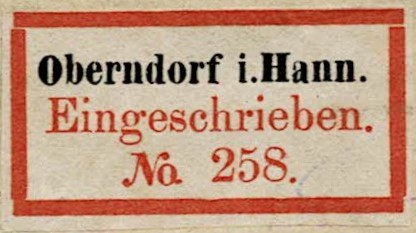

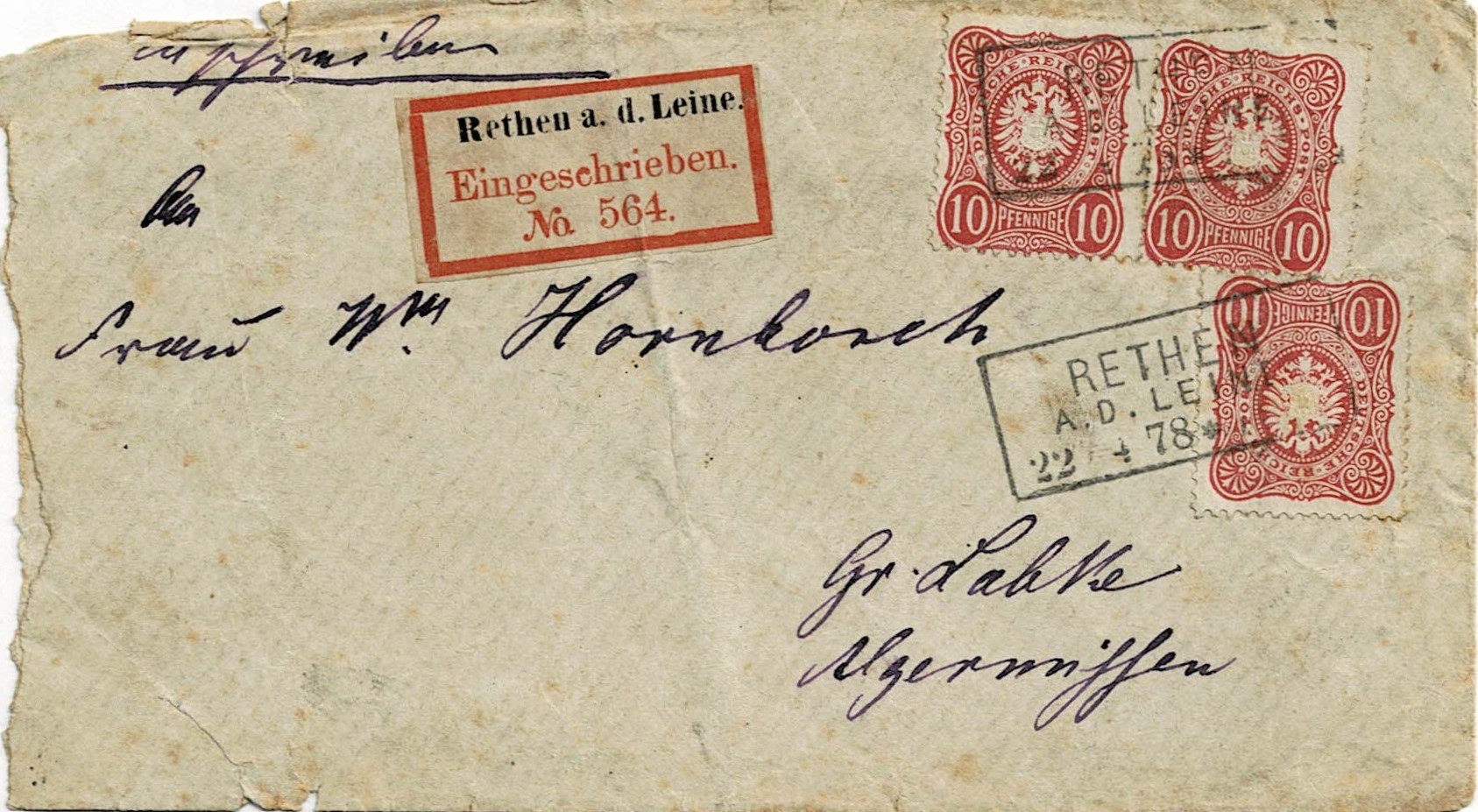

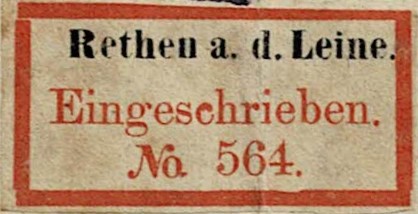

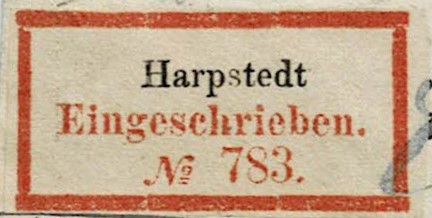

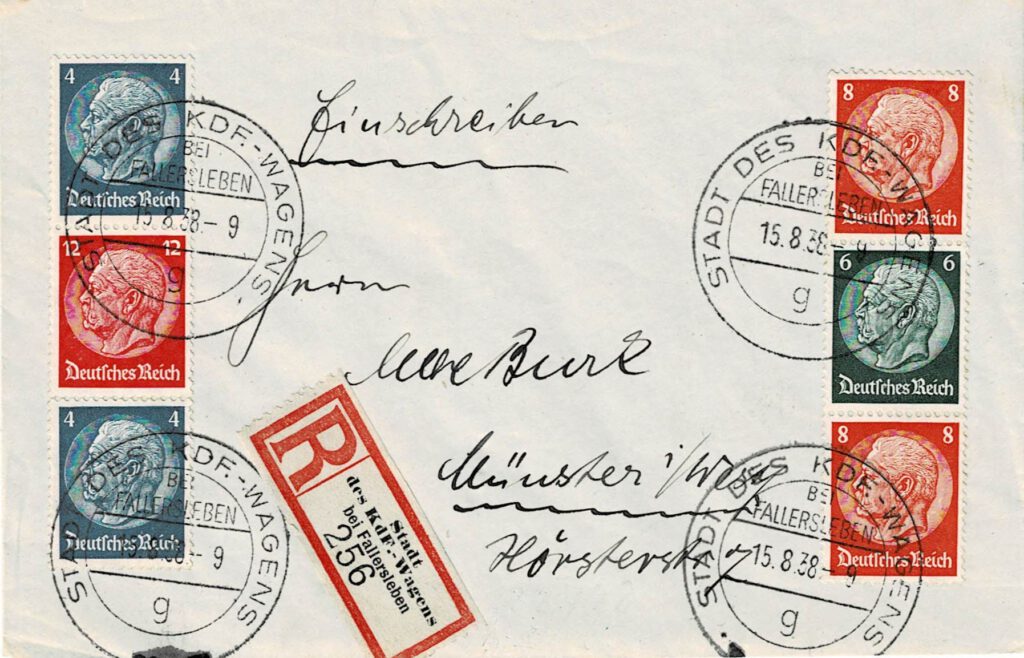

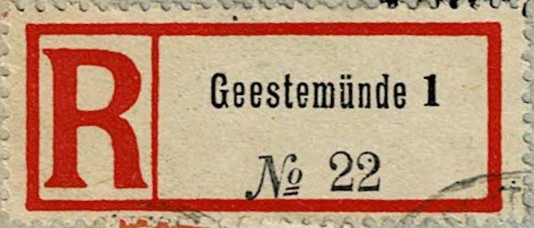

Anfang der 1920er Jahre, zwei Einschreibzettel…

…von Geestemünde 1 und 2

Siegelmarke vom Kaiserlichen Deutschen Postamt Geestemünde

Bremerhaven war daher landseitig vollständig von Wesermünde umgeben.

Die Flüsse Geeste (Geestemünde) und Weser (Wesermünde) waren die Namengeber der Orte.

Am 1. April 1927 wurden als konsequente Entwicklung die Ortschaft Weddewarden, der Güterbahnhof Speckenbüttel und die Ortschaft Schiffdorferdamm in die Stadt Wesermünde eingemeindet. Es wurde angestrebt, auch Bremerhaven in Wesermünde einzugliedern, was aber von Bremer Seite abgelehnt wurde.

1927 war Wesermünde ein bedeutender Werftenstandort und entwickelte sich zum größten Fischereihafen des europäischen Kontinents.

Die Karte dokumentiert die Umschließung des bremischen Bremerhavens durch das preußische Wesermünde im Jahr 1927, Historisches Museum Bremerhaven

Am 30. März 1938 wurde das heutige stadtbremische Überseehafengebiet verwaltungsmäßig von der Stadt Bremerhaven abgetrennt und als Exklave in die Stadtgemeinde Bremen eingegliedert. Das ist bis heute so geblieben. Bremen sicherte sich so seinen Seehafen.

Die vierte Verordnung über den Neuaufbau des Reiches, die am 1. November 1939 in Kraft trat, brachte die Einverleibung des bremischen Ortes Bremerhaven in das preußische Wesermünde. Das alte Bremerhaven hieß nun „Wesermünde-Mitte“. Das Bremen zustehende Hafengebiet hieß „Bremerhaven“.

Poststempel Wesermünde vom 27. Dezember 1940, 16.00 Uhr

Wesermünde wuchs durch die Zunahme von Bremerhaven zu einer Großstadt und zur zweitgrößten Stadt nach Hannover in der Provinz Hannover.

1945, Wesermünde und Bremen werden als norddeutsche Exklaven in die amerikanische Besatzungszone einbezogen. Bremerhaven war Versorgungshafen der US Army.

Die Enklave Bremen war amerikanisch, lag aber im britischen Hoheitsgebiet. Wesermünde gehörte zur Provinz Hannover, während der Überseehafen zu Bremen gehörte. Wesermünde wollte anfänglich zum neu zu gründenden Niedersachsen, zu dem auch Bremen gehören sollte. Bremen verteidigte aber seine Eigenständigkeit. Da Wesermünde vom bremischen Überseehafen abhängig war, wollte es schließlich in das neu zu gründende Land Bremen.

Durch die Gründung des Landes Niedersachsen am 1. November 1946 bis zur Eingliederung von Wesermünde nach Bremen zum 31.12.1946 gehörte Wesermünde formal zu Niedersachsen.

Nach einer Vereinbarung der britischen und amerikanischen Besatzungsmächte schied zum 31. Dezember 1946 der Stadtkreis Wesermünde aus dem neugebildeten Land Niedersachsen aus.

Zum 1. Januar 1947 wurden Bremen, Bremerhaven und Wesermünde als Staat im amerikanischen Kontrollgebiet ausgerufen. Der Bremer Senat fungierte als provisorische Staatsregierung.

Die Bremische Landesverfassung trat am 21. Oktober 1947 in Kraft. Die Proklamation des neuen Landes wurde mit Datum vom 21. Januar am 22. Januar 1947 veröffentlicht, rückwirkend zum 1. Januar 1947.

Am 7.2.1947 beschloss die Stadtvertretung den bisherigen Stadtnamen Wesermünde in Bremerhaven umzutaufen.

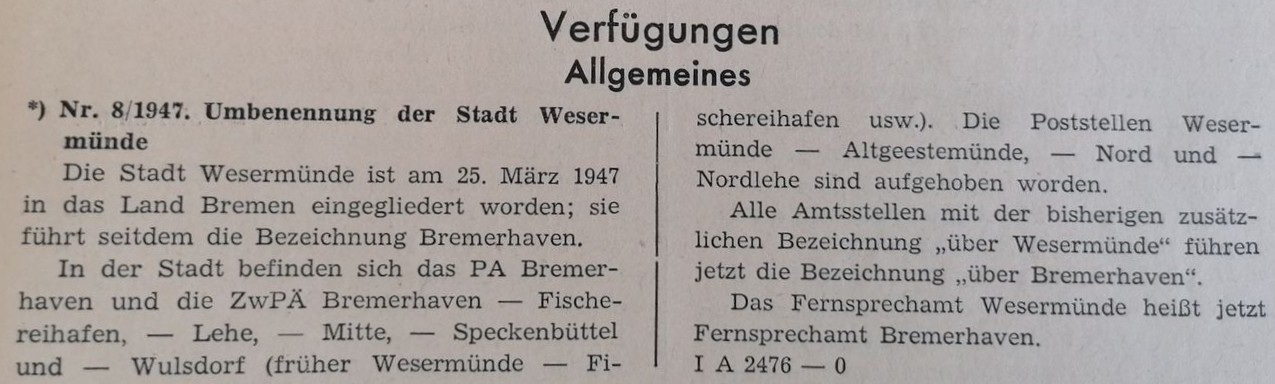

Im Amtsblatt der Hauptverwaltung für Post- und Fernmeldewesen des Amerikanischen und Britischen Besatzungsgebietes wird am 24. April 1947 die Umbenennung von Wesermünde zu Bremerhaven verkündet

Noch heute entspricht das Stadtgebiet Bremerhavens im Wesentlichen dem einstigen Wesermünde.

Doch der Name und die Geschichte der Stadt Wesermünde, in der einst die Unterweserorte zu Bremerhaven vereint wurden, geriet in Vergessenheit.

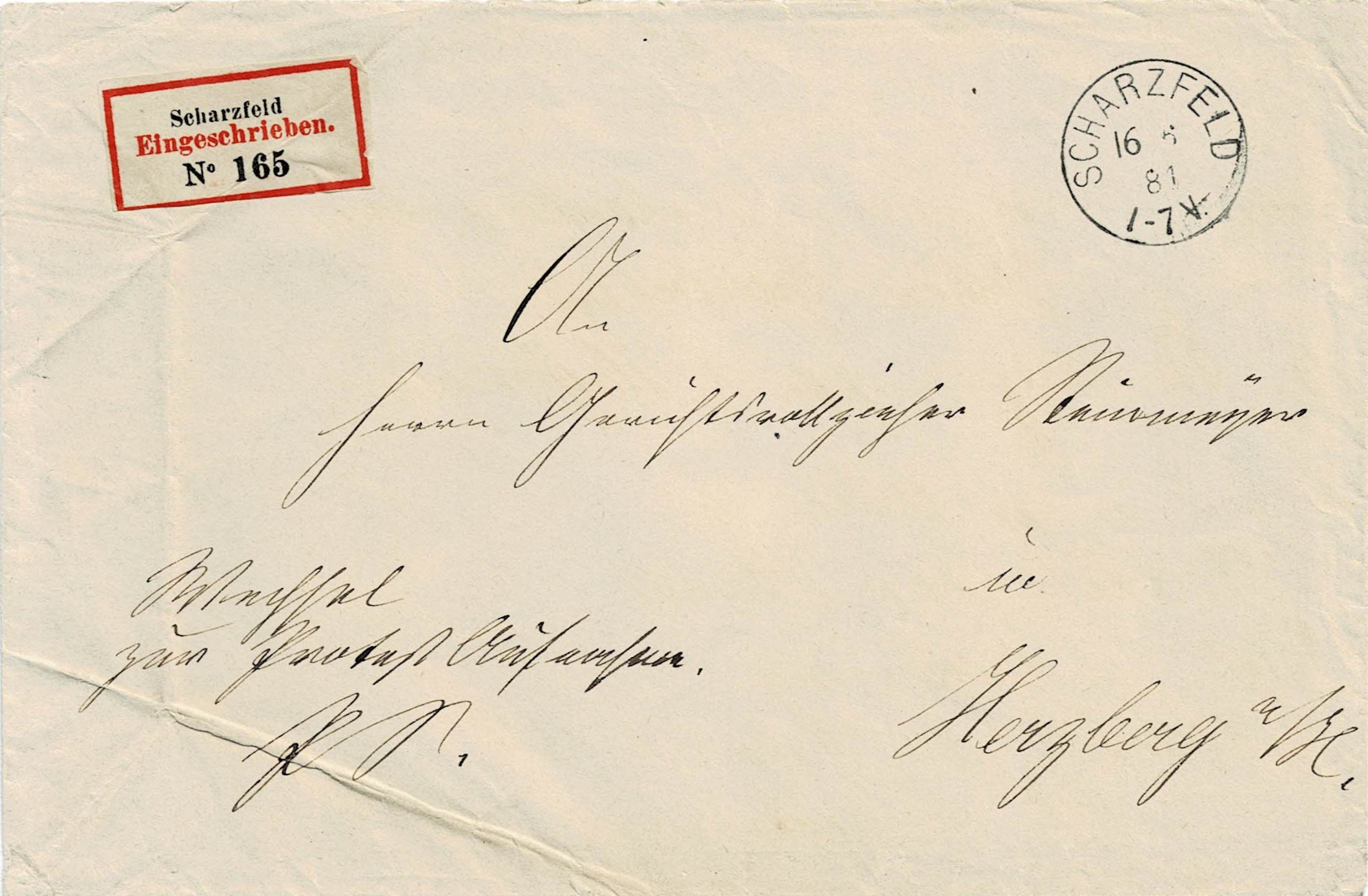

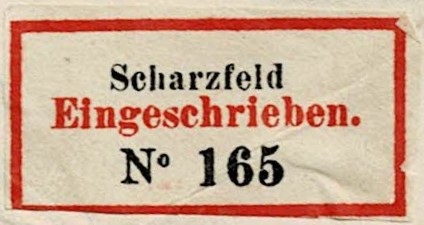

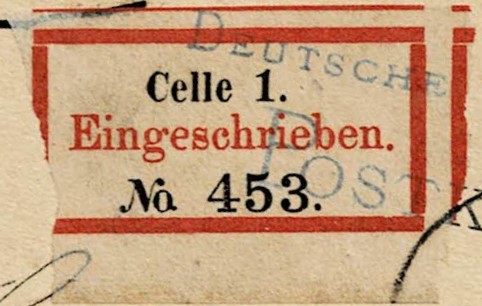

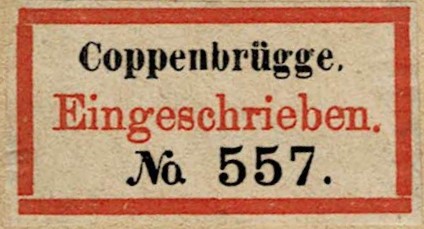

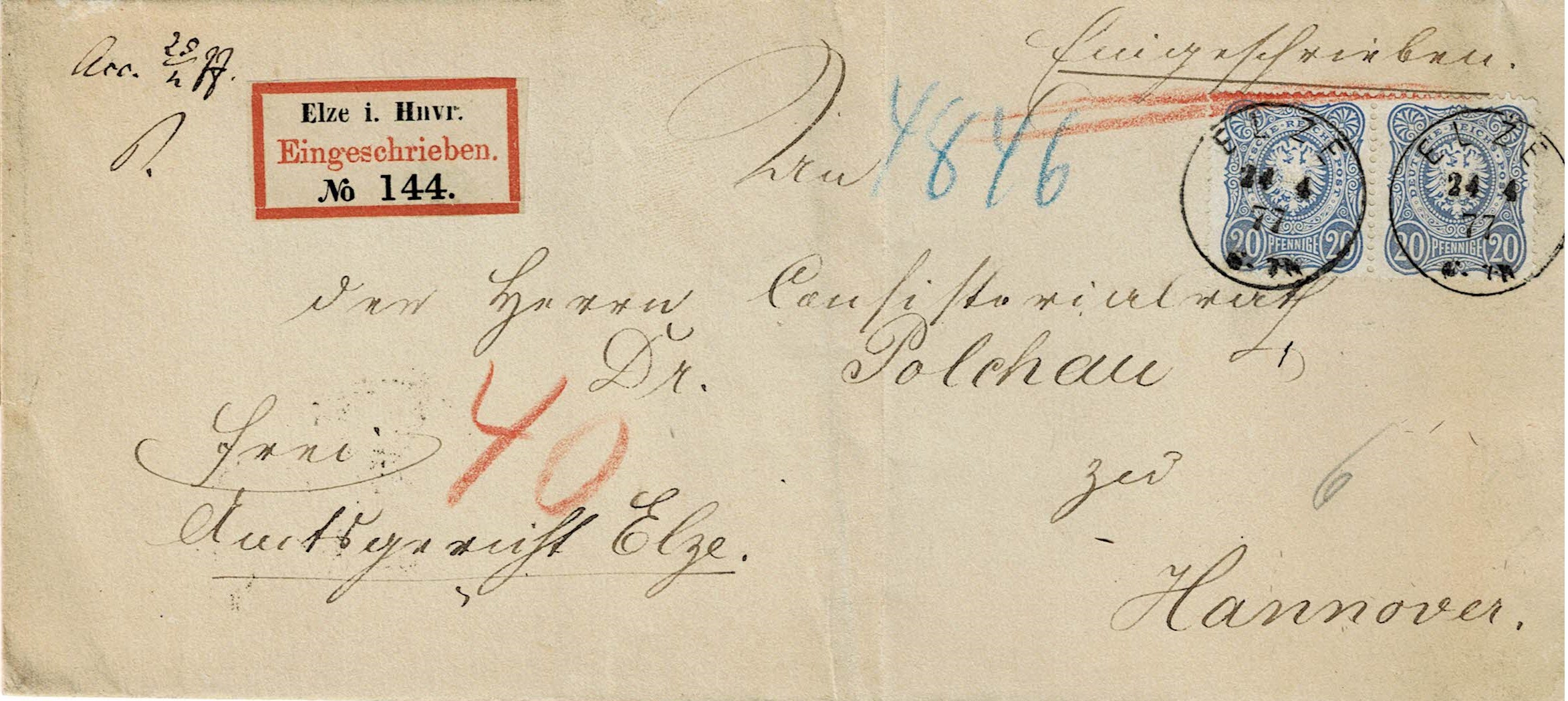

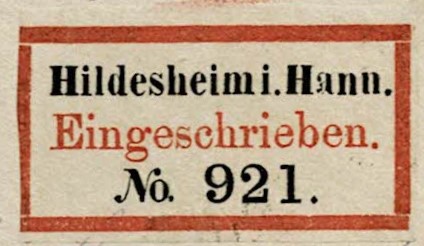

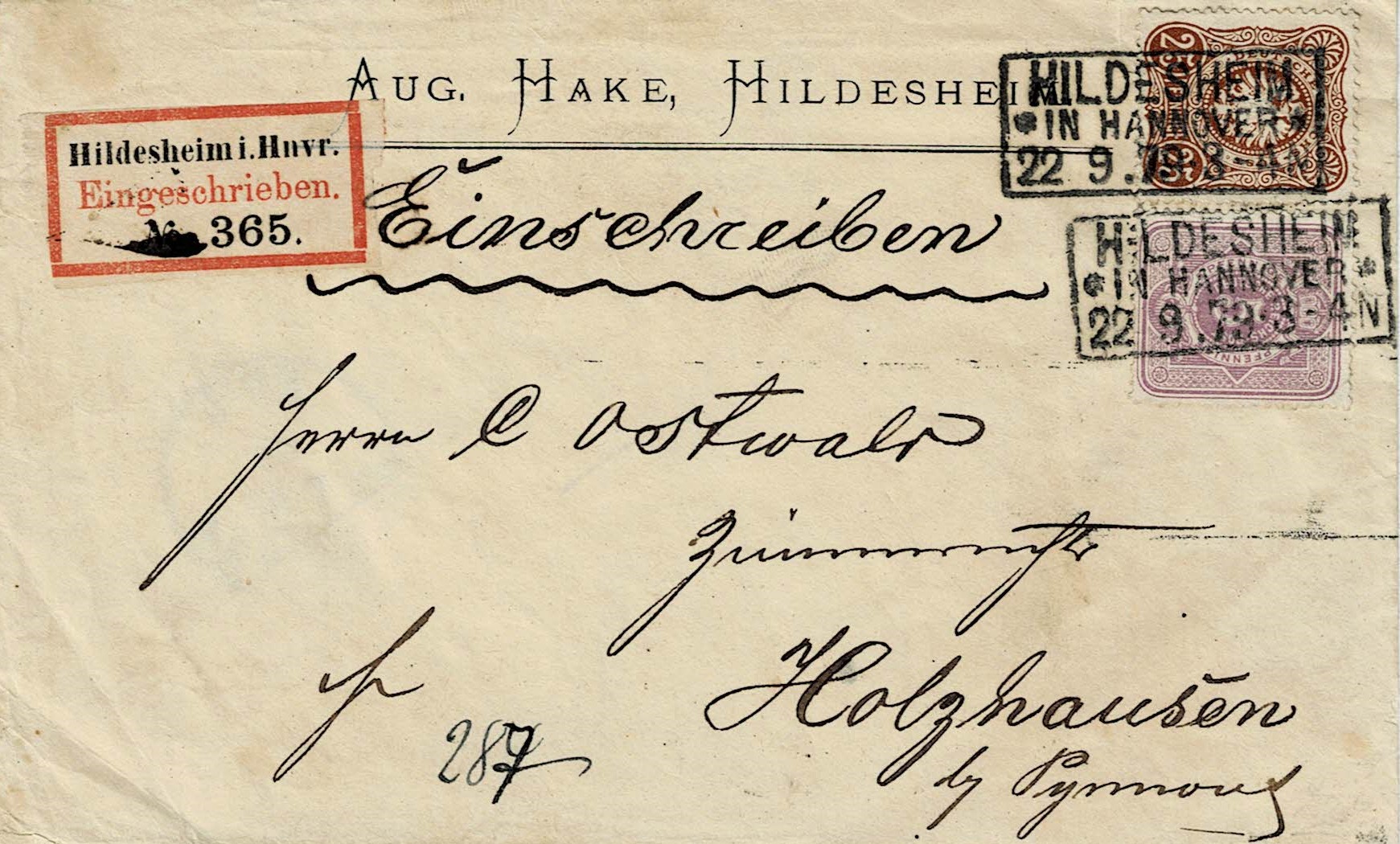

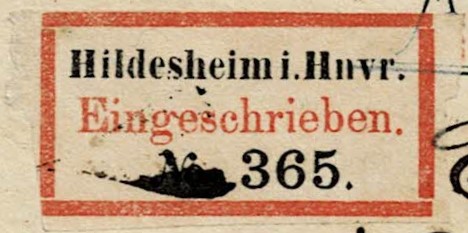

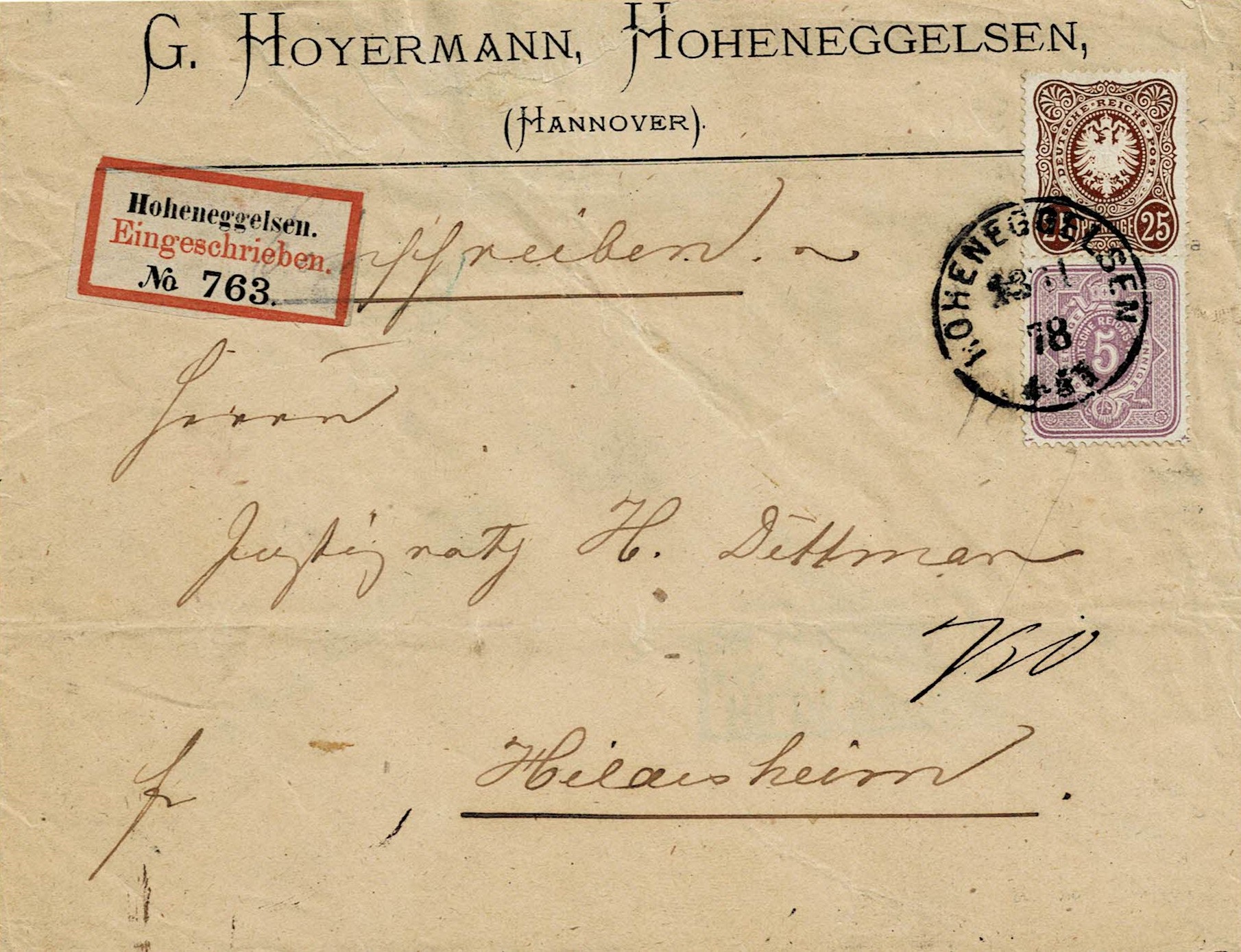

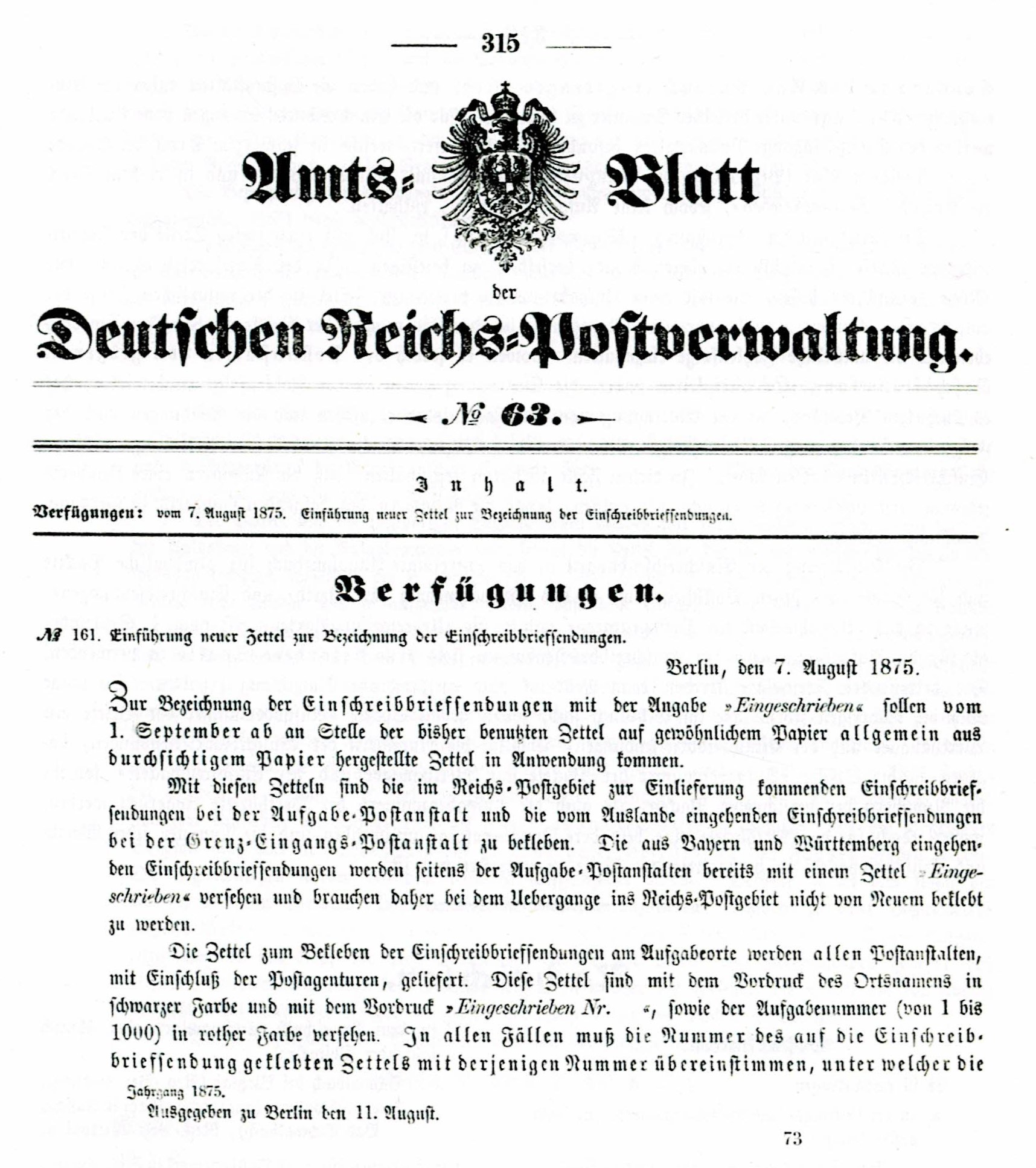

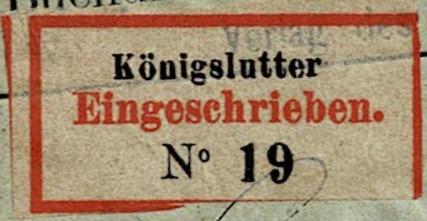

Zu den Einschreibzetteln von Wesermünde und seinen Stadtteilen

Die Einheitsausgaben für das Reichspostgebiet brachte auch für Wesermünde verschiedene Typen, mit und ohne Unterscheidungsbuchstaben (UB), an die Postschalter:

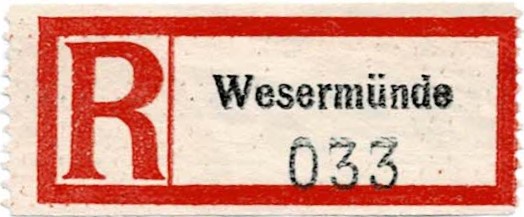

R-Zettel Wesermünde

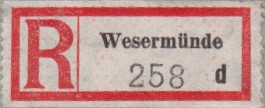

R-Zettel Wesermünde mit UB d

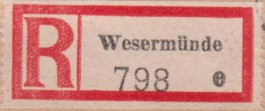

R-Zettel Wesermünde mit UB e

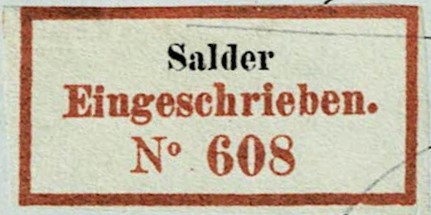

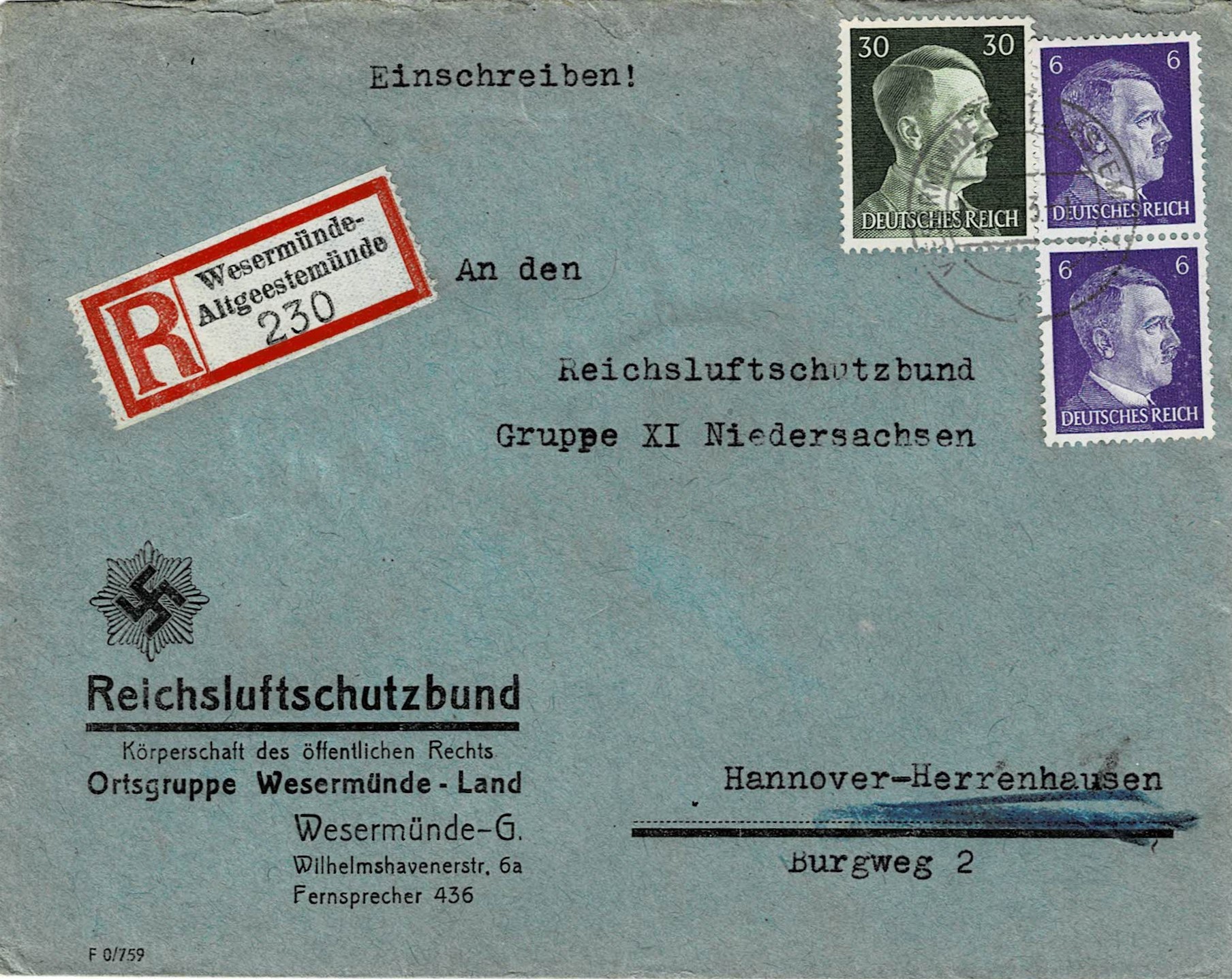

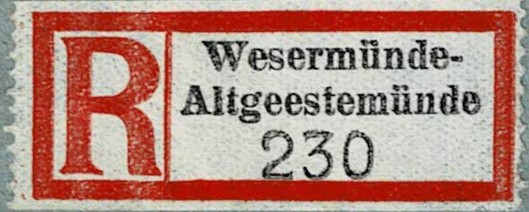

Einschreibbrief von Wesermünde-Altgeestemünde nach Hannover-Herrenhausen, Poststempel 21. April 1943 (Absender und Empfänger sind selbsterklärend)

R-Zettel vom obigen Beleg

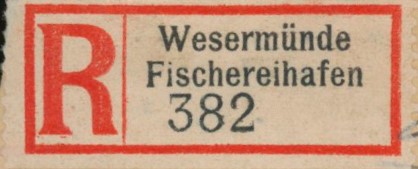

R-Zettel Wesermünde Fischereihafen (1927)

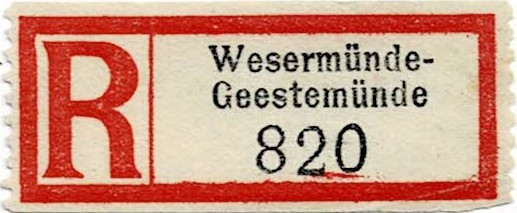

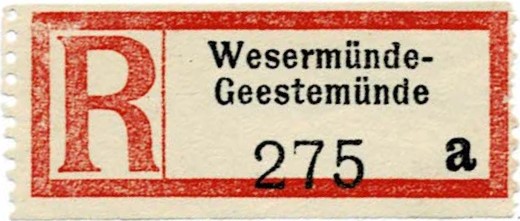

R-Zettel Wesermünde-Geestemünde, ohne UB, kleinerer Schrifttyp

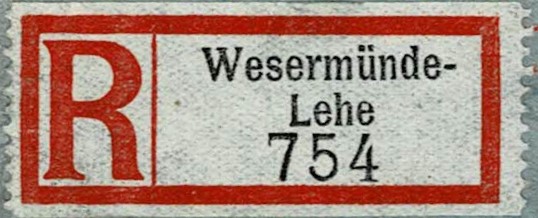

R-Zettel Wesermünde-Geestemünde mit UB a, kleinerer Schrifttyp

R-Zettel Wesermünde-Geestemünde mit UB a, größerer Schrifttyp

R-Zettel Wesermünde-Geestemünde mit UB b, größerer Schrifttyp

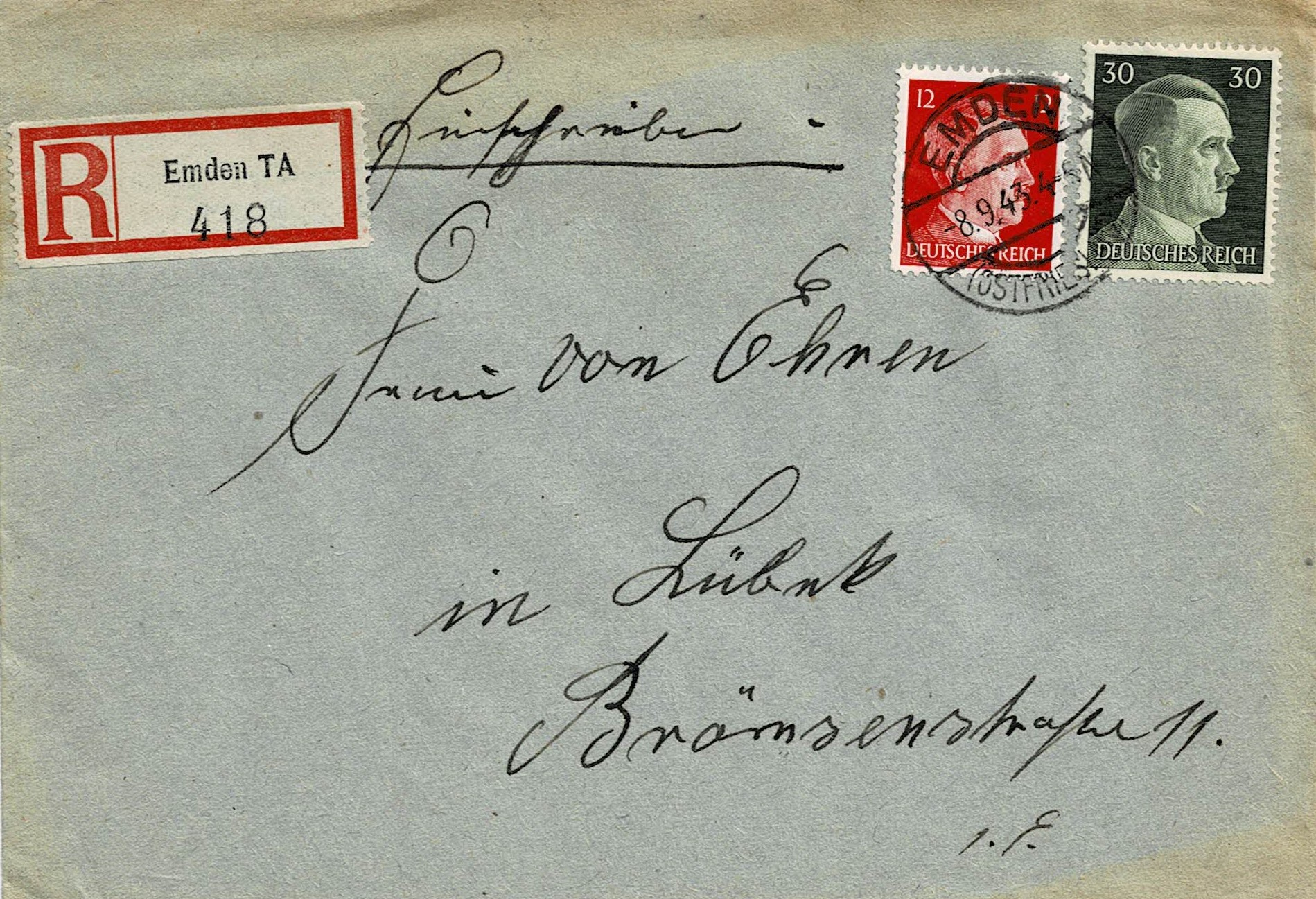

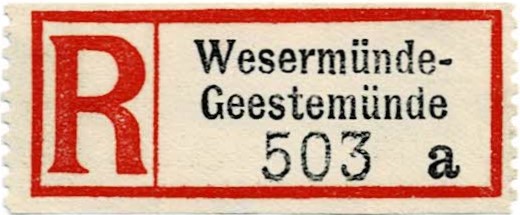

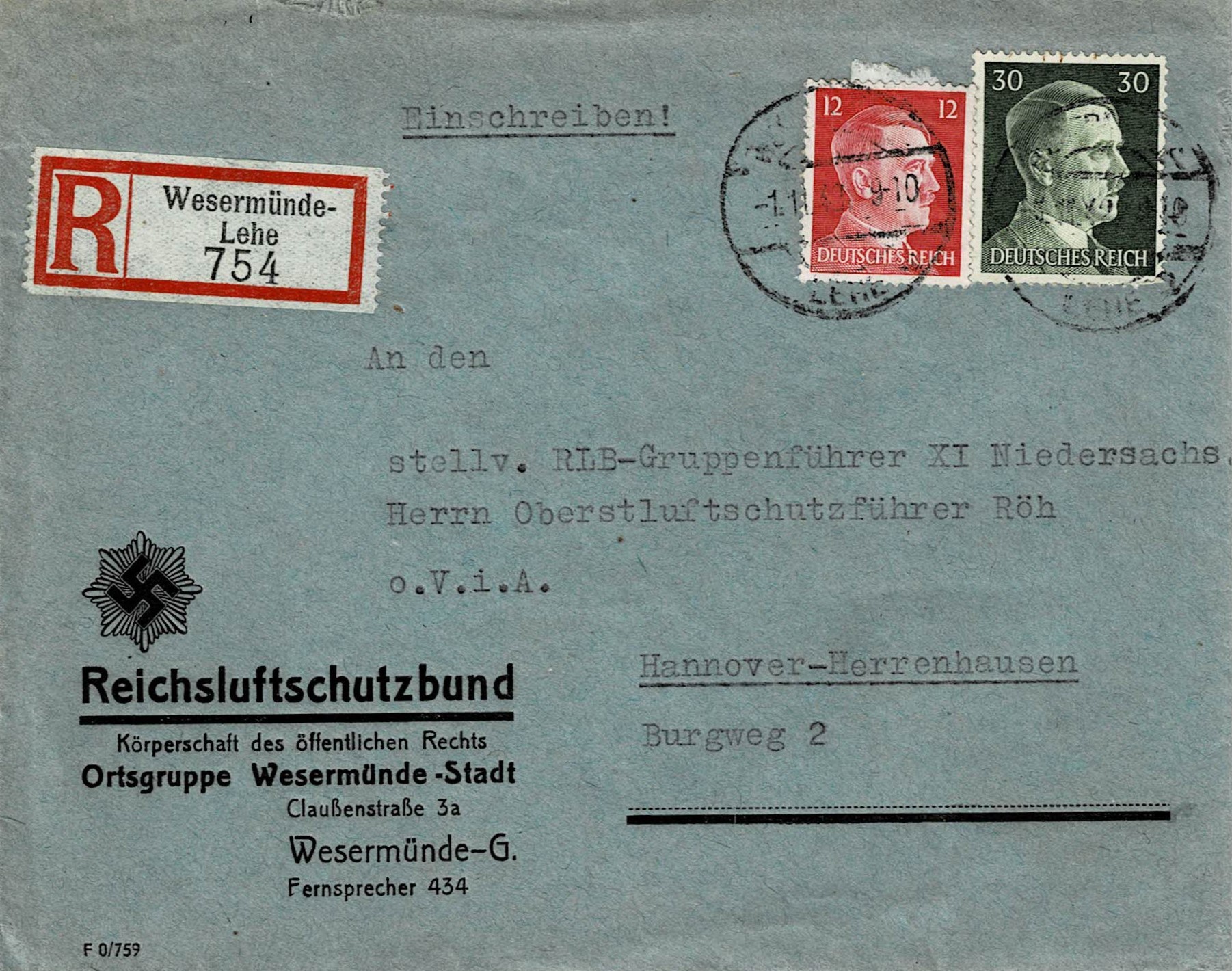

Einschreibbrief von Wesermünde-Lehe nach Hannover-Herrenhausen, Poststempel 1. November 1943 (Absender und Empfänger sind selbsterklärend)

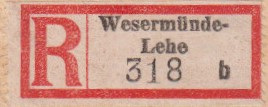

R-Zettel vom obigen Beleg, zwei Zeilen

R-Zettel Wesermünde-Lehe mit UB b, zwei Zeilen (1946)

R-Zettel Wesermünde-Lehe, einzeilig (1938)

R-Zettel Wesermünde-Mitte mit UB a (1946)

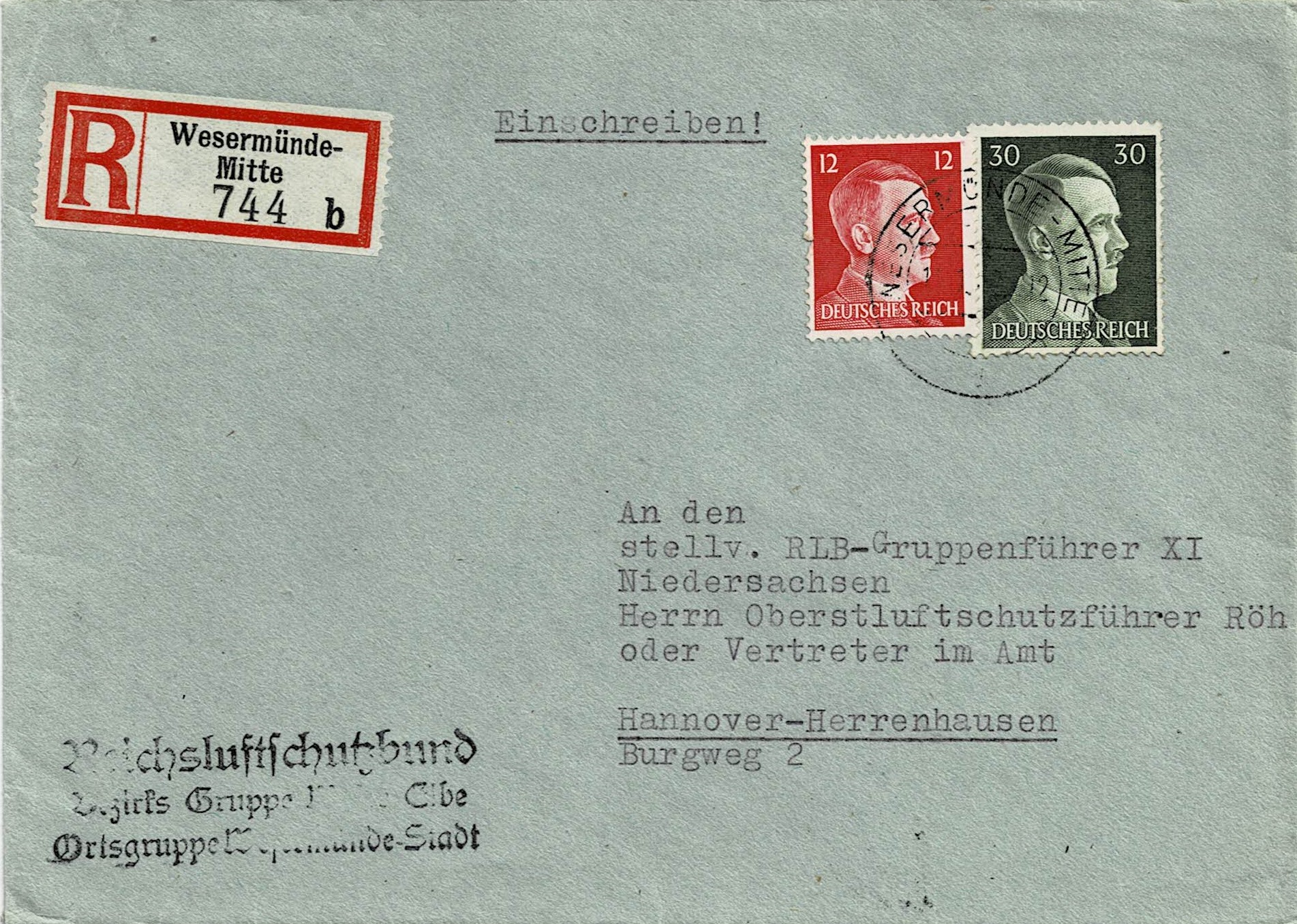

Einschreibbrief von Wesermünde-Mitte nach Hannover-Herrenhausen, Poststempel 15. Januar 1942 (Absender und Empfänger sind selbsterklärend)

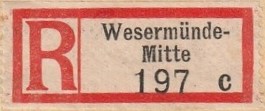

R-Zettel vom obigen Beleg mit UB b

R-Zettel Wesermünde-Mitte mit UB c (1944)

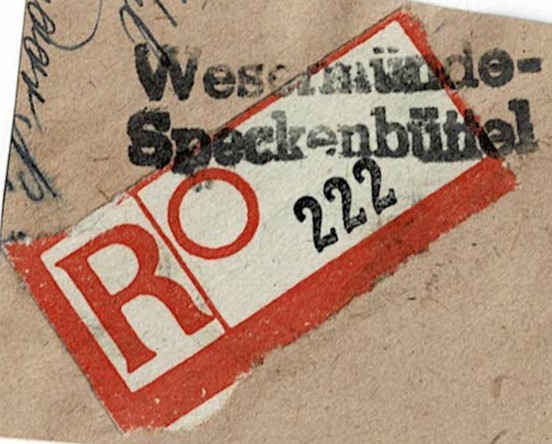

R-Zettel Wesermünde-Speckenbüttel über Wesermünde-Geestemünde

Dieser R-Zettel ist ein Meisterwerk eines Schriftsetzers! 50 Stellen oberhalb der Nummer 311, getrennt durch die waagerichte Linie.

Briefstück mit Blanko R-Zettel und Stempel Wesermünde-Speckenbüttel

Die R-Zettel des Typs Wegener wurden nach Kriegsende 1945 als erste Ausgabe für das vereinigte Wirtschaftsgebiet bzw. für die Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Da die Einschreibzettel von der Druckerei Wegener geplant ohne Ortseindruck an die Postämter ausgeliefert wurden, wurde planmäßig ein Stempel Wesermünde-Speckenbüttel benutzt.

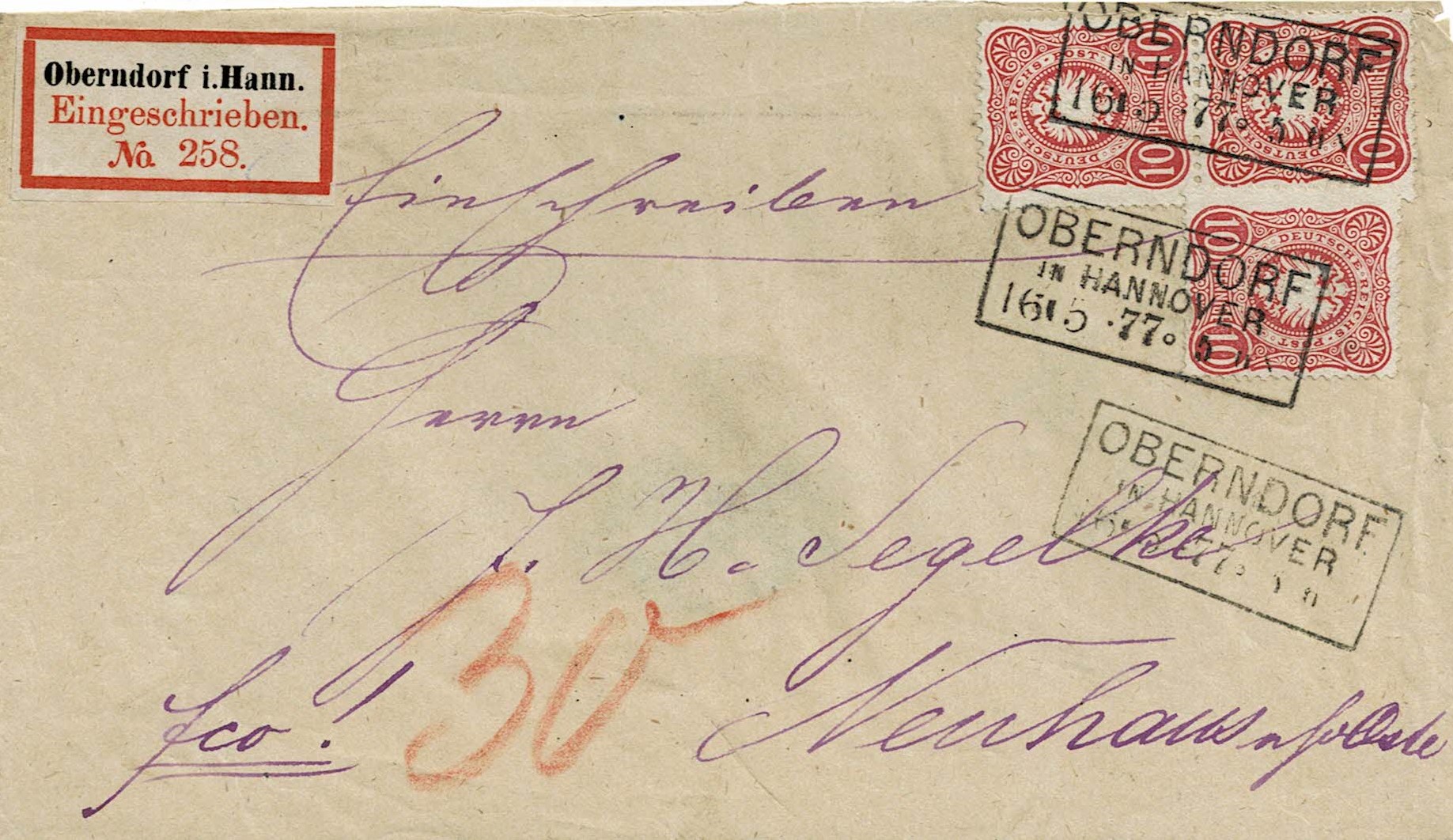

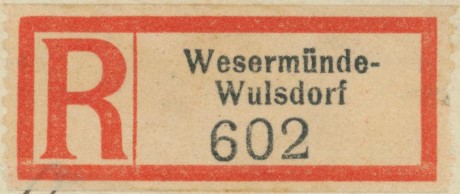

R-Zettel Wesermünde-Wulsdorf (1933)

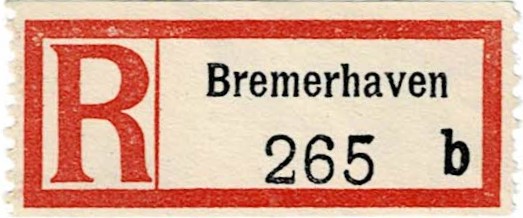

R-Zettel Bremerhaven mit UB b

Alle Einschreibzettel aus den Zeiten des Deutsches Reiches wurden auch nach Einführung der Postleitgebietskennzahlen 1944 in Ermangelung neuer Postformulare in einzelnen Postämtern weiterverwendet und aufgebraucht.

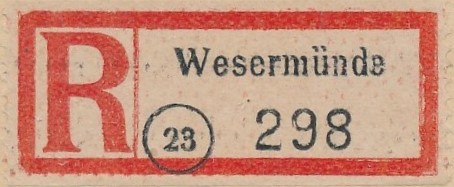

R-Zettel Wesermünde mit der neuen Postleitgebietszahl 23 (ab 1944)

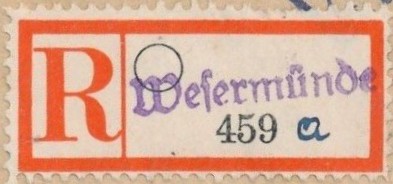

Blanko Einschreibzettel mit Stempel Wesermünde und Unterscheidungsbuchstaben a, Verwendung Januar 1947 kurz vor der Umbenennung zu Bremerhaven

R-Zettel Wesermünde mit Postleitgebietszahl 23, ohne Unterscheidungsbuchstaben, Aufbrauch des Einschreibzettels nach der Umbenennung zu Bremerhaven im Mai 1947, R-Zettel Typ 7223, rechter Fuß vom Buchstaben „R“

R-Zettel Wesermünde mit Postleitgebietszahl 23, handschriftlich Unterscheidungsbuchstabe a, Aufbrauch des Einschreibzettels nach der Umbenennung zu Bremerhaven im Juni 1947, R-Zettel Typ 7224, rechter Fuß geschwungen vom Buchstaben „R“

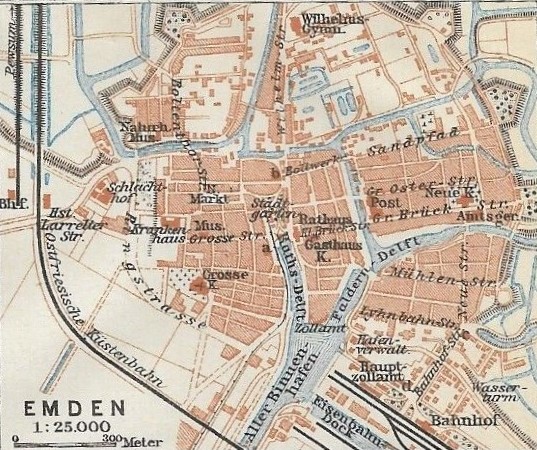

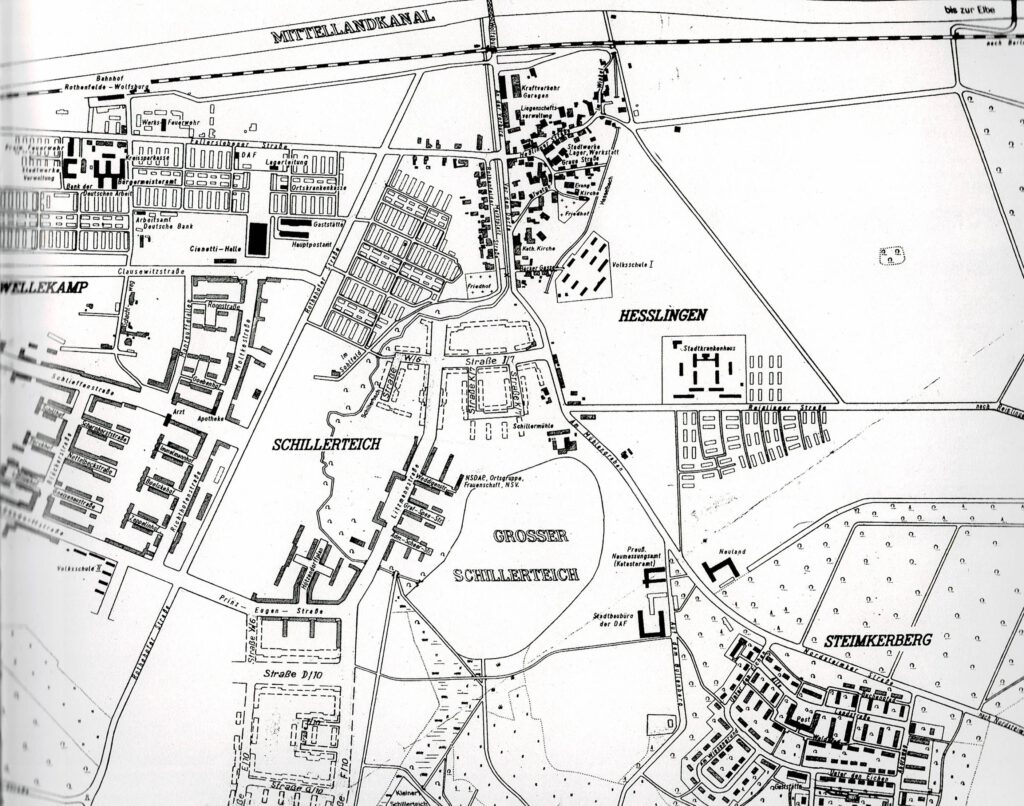

Postämter in Wesermünde

Mit Hilfe der Literatur und Stadtplänen aus der Vorkriegszeit lassen sich einzelne Postämter in Wesermünde beschreiben. Können Sie bitte weitere Angaben machen und diesen Beitrag komplettieren?

1876, im Bauernort Wulsdorf wird eine Postagentur eingerichtet.

1877, in Lehe bezieht das Postamt 3. Klasse Räume in der Langen Str. 127.

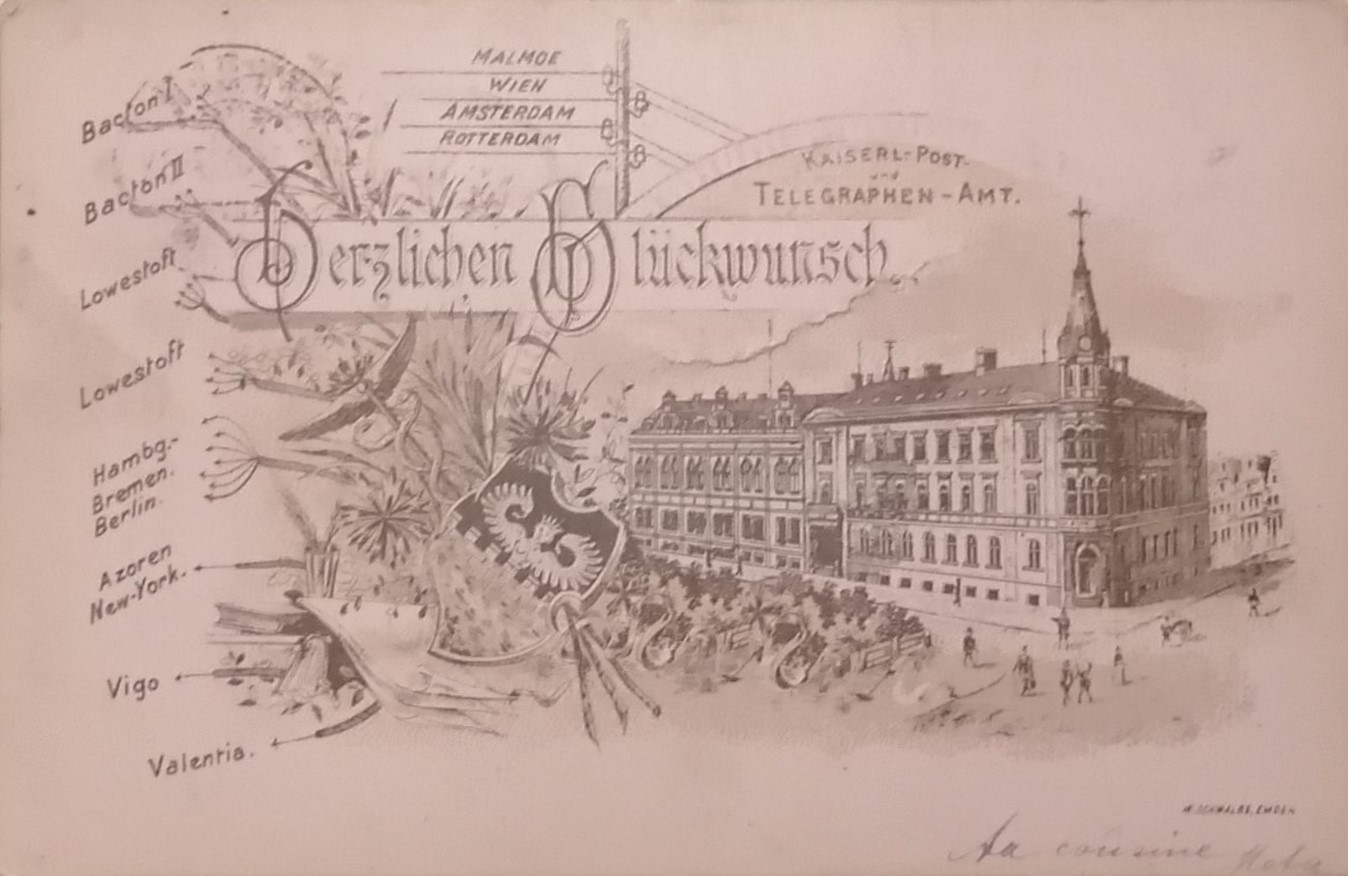

November 1896, Eröffnung des Fischereihafens in Geestemünde und dort Einrichtung einer Post- und Telegraphenstelle.

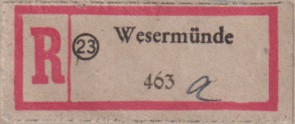

1899 wurde das neue Dienstgebäude in Geestemünde von 40 Beamten des Postamts und der Telegraphen-Betriebstelle bezogen. Hier eine Abbildung dieses Kaiserlichen Postamts:

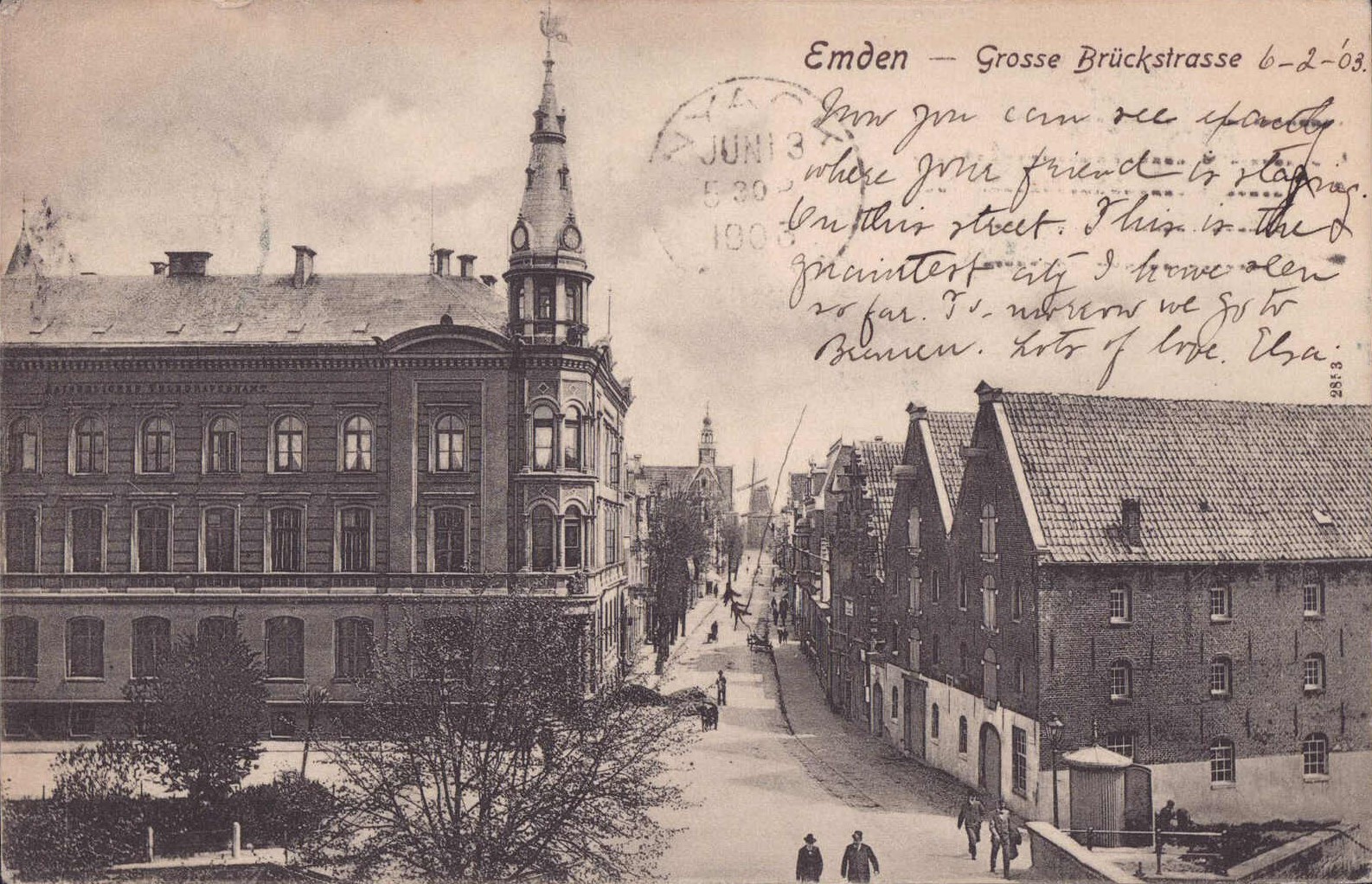

Ein Gruss aus Geestemünde, Poststempel Geestemünde 14. September 1909, Abbildung des kaiserlichen Postamtes, Klußmannstr. 7, Postkarte nach Hohensalza. (Heutige Bezeichnung Inowrocław in Polen)

Zum Vergleich, ca. 116 Jahre später, das damalige Kaiserliche Postamt, heute Polizeirevier Geestemünde und Polizeikommissariat Süd, Klußmannstr. 7

28. September 1903, Umzug des Postamtes vom bisherigen Standort Am Alten Hafen in das neue eigenes Posthaus zur Schifferstraße.

1. Oktober 1906, die Zweigstelle des Postamtes Geestemünde wurde in Wulfsdorf in ein selbständiges Postamt 3. Klasse umgewandelt.

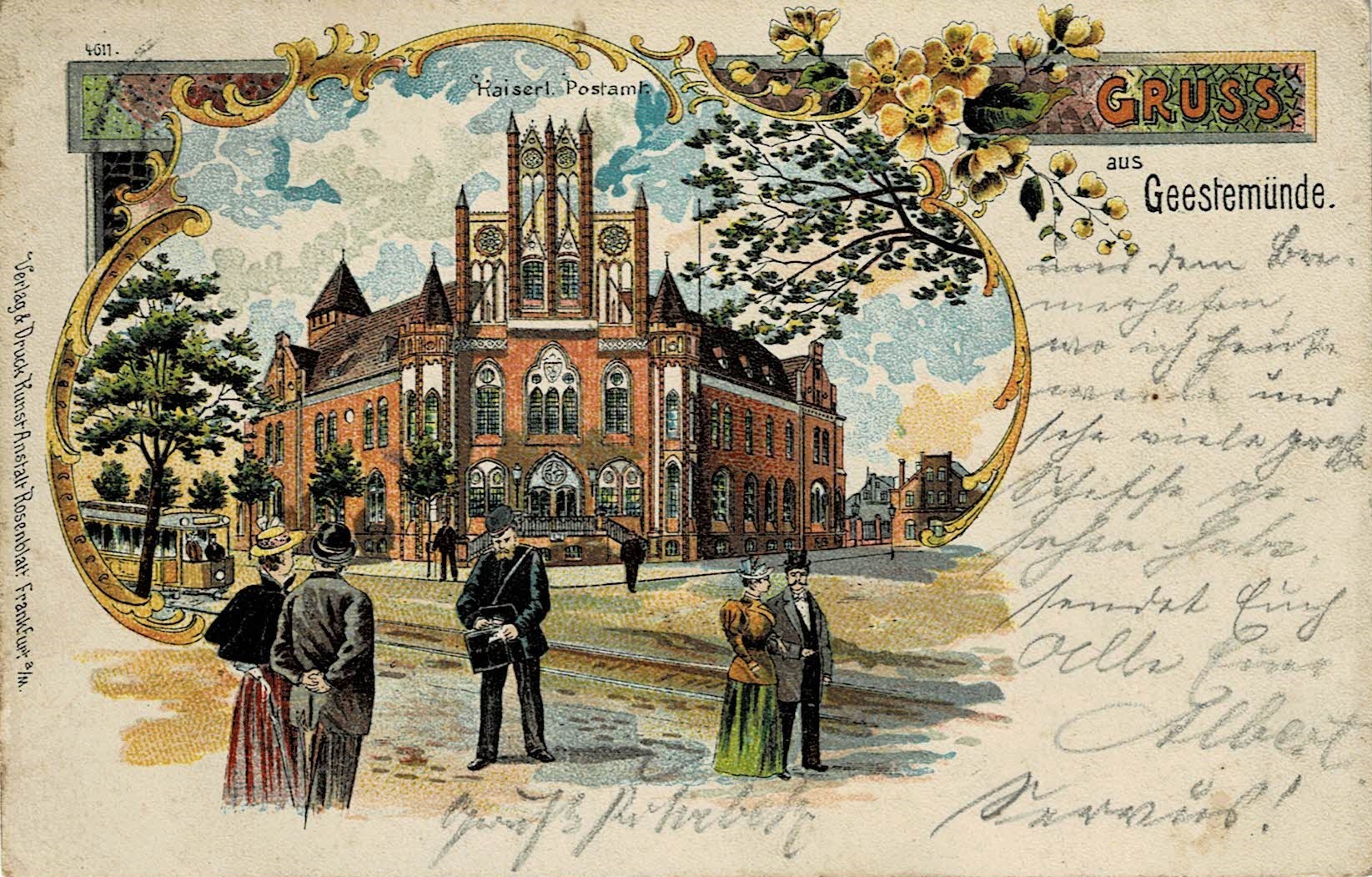

Wulfsdorf, Weserstr. 75, auf der rechten Bildseite, ein Briefkasten an der Hauswand markiert die Post, Aufnahme aus den Jahren ab 1907

Juli 1908, in Speckenbüttel wir eine Postagentur eingerichtet.

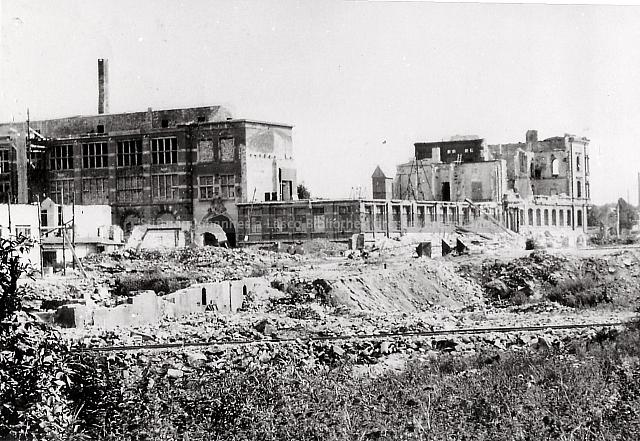

ehemaliges Bahnpostamt Geestemünde-Geestendorf

Das Bahnpostamt Geestemünde-Geestendorf, Friedrich-Ebert-Str. 75, entstand 1913-1914 in direkter Nachbarschaft im Zusammenhang mit dem Neubau des Personenbahnhofs Geestemünde-Bremerhaven. Das Gebäude diente als Durchgangspackkammer mit einen kleinen Posthof und einer Rampe für die Anlieferung. Im Inneren war eine Schalterhalle und die Dienstzimmer der Postangestellten und der Paketraum.

Ende 1916 zog das Postamt Lehe in seine neuen Diensträume im neuerstellten Doppelbau Sparkasse/Post in der Hafenstraße (vorher Hafenstr. 55).

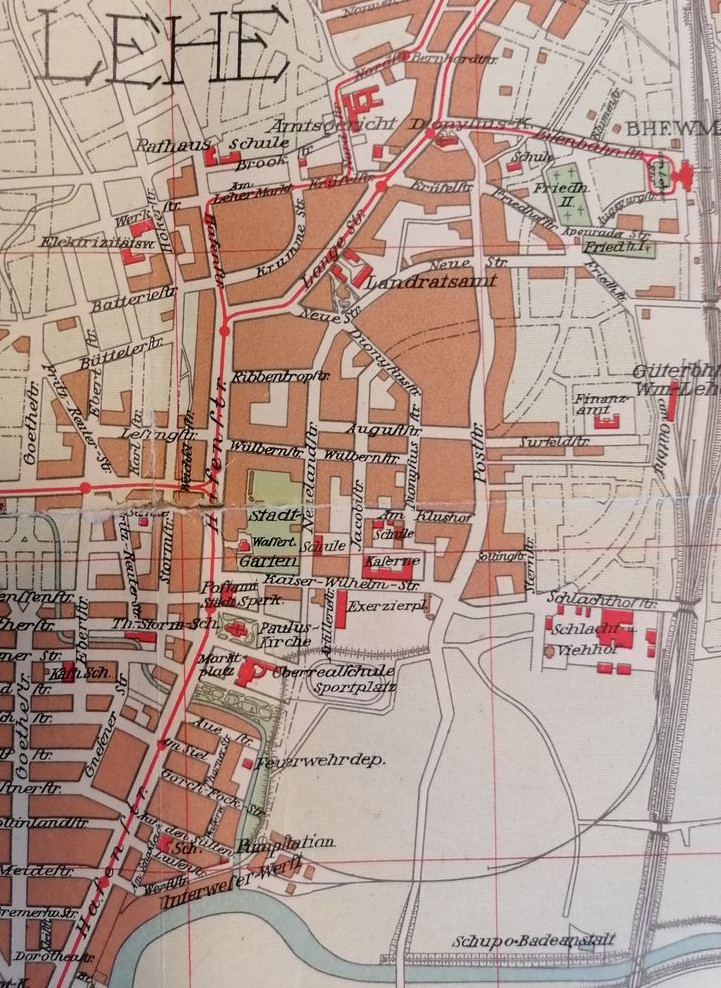

Das Postamt in Lehe eingezeichnet mit der städtischen Sparkasse Hafenstraße/Ecke Kaiser Wilhelm Straße. Fundstück auf der Karte am Bildausschnitt unten rechts: Schup0-Badeanstalt

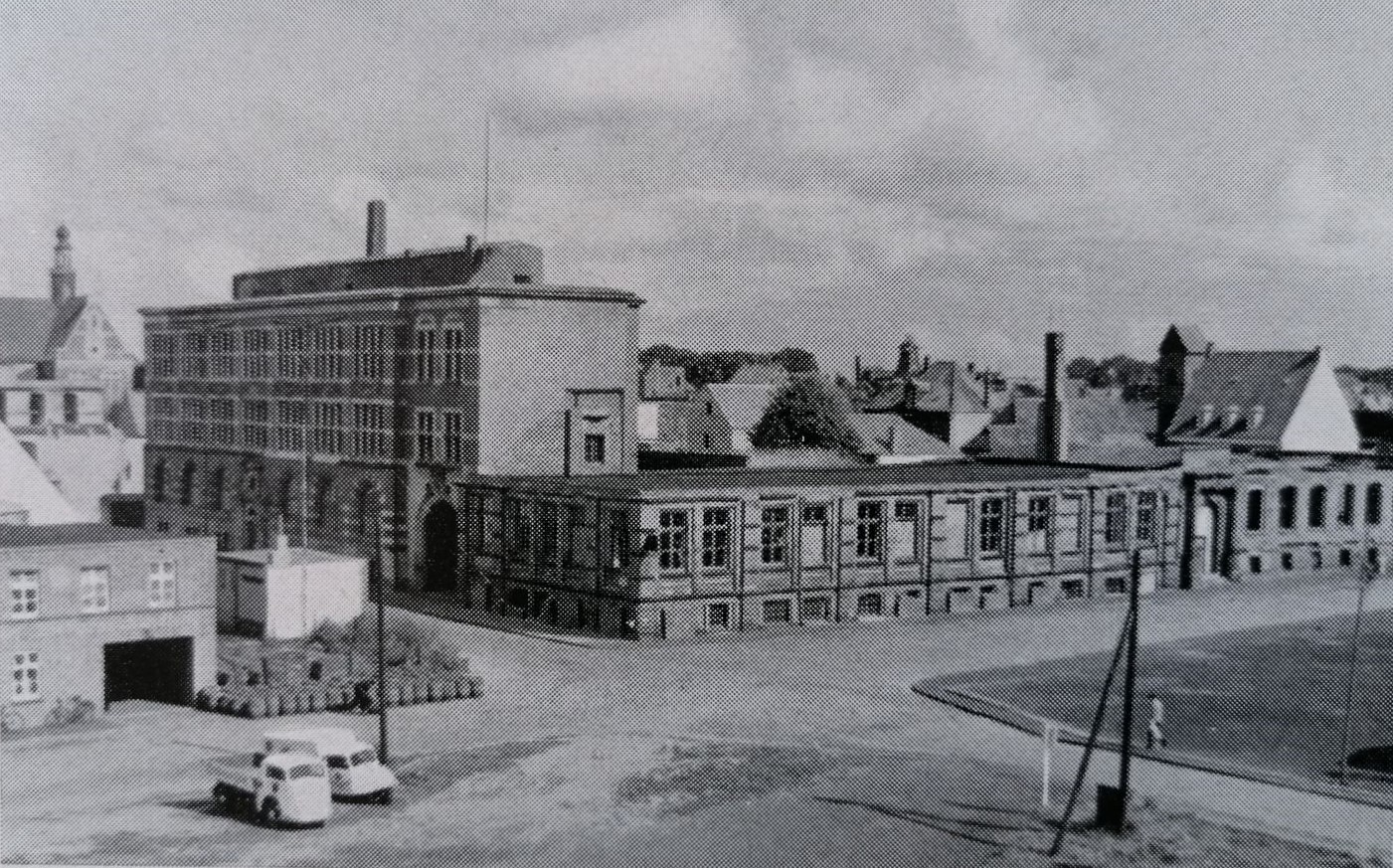

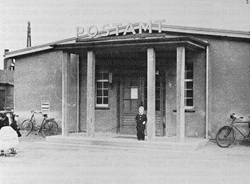

Am 8. Oktober 1933 wurde das neue Reichspostamt Geestemünde direkt neben dem neuen Hauptbahnhof eröffnet.

Bahnhof Wesermünde-Bremerhaven, Lage der Post am Bahnhofsplatz auf einem Kartenausschnitt…

…und in Realität in 2025, Bremerhaven, Straßburger Platz/Ecke Friedrich-Ebert-Straße, unweit des Hauptbahnhofs

Während der Recherche zu diesem Beitrag meldete Radio Bremen (buten un binnen): sPostfiliale am Bremerhavener Hauptbahnhof, geschlossen.

1939, Postamt-Anbau an einen der Bischoffschen Schuppen, Marcusstraße, Nahe Rotersand, Postamt Schifferstraße jetzt Wesermünde 2 (Wesermünde-Mitte).

Ein amerikanisches Feldpostamt (Army Postal Office 69) belegte vom 7. Juni 1945 bis März 1948 die Räume des Postamtes Wesermünde-Lehe, Hafenstraße. Anschließend wurde die amerikanische Postversorgung zum Flugplatz Weddewarden verlegt, von wo bis zum Ende der 1960er Jahre die Postversorgung der US-Truppen in Europa gelenkt wurde.

Ehemaliges Kaiserliches Postamt Bremerhaven, Schifferstr. 10-12, erbaut 1901

Seit 6. Dezember 1954 wurde das Gebäude Schifferstr. 10-12 vom Fernmeldedienst genutzt. Nach der Aufgabe des zuletzt von der Telekom genutzten Gebäudes im Jahr 1992 übernahm die städtische Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS) das Haus und baute es 2002 zum Technologie- und Gründerzentrum „t.i.m.e.Port I“ um.

Das Postamt Bremerhaven 12 befand sich seit dieser Zeit im Gebäude Schifferstr. 15, gegenüber dem alten Amtshause.

Der Namen Wesermünde verschwand 1947 nicht ganz. Von 1932 bis 1977 gab es um Bremerhaven herum den Landkreis Wesermünde.

Ich verzichte in diesem Artikel auf die Auflistung der Postämter in Bremerhaven nach der Umbenennung.

Offene Fragen:

- Gibt es Einschreibbelege aus dem Zeitraum vom 1. November 1946 bis zum 31. Dezember 1946, an denen Wesermünde formal zu Niedersachsen gehörte (61 Tage)?

- Zur Stadt gehören auch Leherheide, Schiffdorferdamm, Surheide und Weddewarden. Welche postalischen Spuren und R-Zettel/Einschreiben können Sie hier ergänzen?

- Bremerhaven, Wilhelmshaven, Cuxhaven, Wittmundhaven: warum werden diese Hafenorte (…haven) mit „v“ und nicht mit „f“ geschrieben? Eine Idee für einen späteren Artikel.

Quellen:

- Amtsblatt der Militärregierung für Deutschland, Amerikanische Zone, Ausgabe vom 1. April 1940

- Amtsblatt der Hauptverwaltung für Post- und Fernmeldewesen des Amerikanischen und Britischen Besatzungsgebietes, 24. April 1947

- Streifzug durch die Geschichte der Unterweserorte, Günter Anders, Festschrift zum 30. Bundestag vom Bund deutscher Philatelisten, 1976

- Weser Kurier, 10. März 2015

- Weser Kurier, Ulf Buschman,

- Historisches Museum Bremerhaven, April 2025

- Zur Geschichte der Post in Alt-Bremerhaven, Günter Anders

- http://www.chronik-horn-lehe.de/, abgerufen am 15.8.2025

- Fotos vom Autor, April 2025

- Heiko Lochmann

- Bremerhaven und seine Vorgängergemeinden, H. und I. Schwarzwälder